بوابة:العراق/مقالة مختارة/أرشيف

< بوابة:العراق | مقالة مختارة

مماليك العراق هم سلالة من الولاة الذين حكموا العراق منذ منتصف القرن الثامن عشر إلى الربع الأول من القرن التاسع عشر وتعود أصولهم إلى جورجيا ومن بلاد الشركس وداغستان وبلاد جبال القوقاز الأخرى حيث استمر حكمهم للعراق زهاء 82 سنة بولاية سليمان باشا المكنى بأبو ليلى في سنة 1749 م وإنتهى بعزل داود باشا من منصب والي بغداد سنة 1831 م. وقد كان مماليك العراق يشبهون نظرائهم من مماليك مصر من حيث أصلهم ومنشأهم. وقد تميز عهد المماليك في العراق عن ماقبله من العهود بشدة التنافس والتنازع على الحكم. فقد كان الولاة قبل عهد المماليك يعينون بفرمان يصدر من السلطان العثماني في الآستانة أما في عهد المماليك فقد تغير الحال إذ أصبح الفرمان السلطاني قليل الأثر في تعين الولاة وفي بغض الأحيان لم يكن له أي أثر على الأطلاق. بلغت دولة المماليك في العراق أوج قوتها في عهد سليمان باشا الكبير والذي دام حكمه 22 سنة ما بين سنتيّ 1780 و1802 وسمي عهده بالعصر الذهبي لدولة المماليك في العراق. |

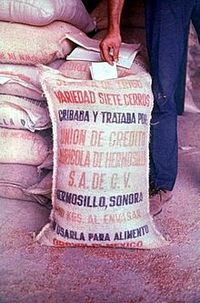

الانتهاكات المُسندة إلى صدام حسين (1979 - 2003) أو الجرائم التي اتهم بها نظام صدام حسين هي انتهاكات لحقوق الإنسان تعرّض لها الشعب العراقي أثناء فترة حكم نظام الرئيس السابق لجمهورية العراق صدام حسين. شملت القائمة أعمال قتل جماعي وتعذيب واغتيال تمّ تنفيذ أغلبها دون محاكمات رسمية و/أو علنية. وتمتد هذه الانتهاكات عبر فترة تولّيه الرئاسة التي بلغت أكثر من 24 عاماً من عام 1979م وحتى سقوط بغداد بيد قوات الغزو الأمريكي في يوم 9 نيسان 2003م. حيث امتدت عواقبها إلى جميع أطياف الشعب العراقي ما بين عرب من شيعة وسنة، وأكراد وأقليات أخرى، وتوسعت لتشمل الدول المجاورة كالكويت وإيران. جدير بالذكر أن صدام حسين بدأ فترة توليه الحكم بإصدار الأوامر لتصفية المعارضين من أعضاء حزب البعث وزملائه وأصدقائه الشخصيين في اجتماع شهير موثق بالفيديو؛ وقام شخصياً بالإشراف على تنفيذ هذه الأوامر عام 1979، وعرفت هذه الحادثة حينها بمؤامرة الرفاق.         |