سفر التكوين

| اللغة | |

|---|---|

| العنوان الأصلي | |

| الموضوع | |

| النوع الأدبي | |

| شخصيات |

تتراجراماتون آدم حواء نوح عليه السلام إبراهيم سارة إسحاق رفقة يعقوب يُوسُف هابيل قابيل شيث إسماعيل هاجر تارح ناحور بن تارح لوط بتوئيل عيسو ملكة بنت هاران بنيامين سام حام بن نوح عليه السلام يافث بن نوح عليه السلام يهوديت لابان مَتُّوشَلَخَ توبال قايين أنس الله يارد بن مهلائيل نمرود هاران لامك لامك بيلها زوجة يعقوب زيلفا ثامار أونان Efron (en) Chedorlaomer (en) ملكي صادق Bera (en) Amraphel (en) Arioch (en) Tidal (en) Eliezer (en) بوتيفار إفرايم مانيسا بن يوسف فارص كنعان بن حام أنوش يوبال Adah (en) يابال أبو معيلق Serpent of Eden (en) |

| الأجزاء |

Genesis 1 (en) Genesis 10 (en) Genesis 11 (en) Genesis 12 (en) Genesis 13 (en) Genesis 14 (en) Genesis 15 (en) Genesis 16 (en) Genesis 17 (en) Genesis 18 (en) Genesis 19 (en) Genesis 2 (en) Genesis 20 (en) Genesis 21 (en) Genesis 22 (en) Genesis 23 (en) Genesis 24 (en) Genesis 25 (en) Genesis 26 (en) Genesis 27 (en) Genesis 28 (en) Genesis 29 (en) Genesis 30 (en) Genesis 31 (en) Genesis 32 (en) Genesis 33 (en) Genesis 34 (en) Genesis 35 (en) Genesis 36 (en) Genesis 37 (en) Genesis 38 (en) Genesis 39 (en) Genesis 4 (en) Genesis 40 (en) Genesis 41 (en) Genesis 42 (en) Genesis 43 (en) Genesis 44 (en) Genesis 45 (en) Genesis 46 (en) Genesis 47 (en) Genesis 48 (en) Genesis 49 (en) Genesis 5 (en) Genesis 50 (en) Genesis 6 (en) Genesis 7 (en) Genesis 8 (en) Genesis 9 (en) اَلتَّكْوِين 3 |

|---|

| الكونغرس |

BS1231-BS1235.6[1] |

|---|---|

| ويكي مصدر |

| السلسلة | |

|---|---|

| التناخ (الكتاب المقدس العبري) |

|---|

|

| العهد القديم |

|---|

|

سفر التكوين هو أول أسفار الكتاب المقدس العبري والعهد القديم المسيحي.[2][3][4] يُعد سفر التكوين مصدرًا للرواية الدينية حول قصة الخلق، وبداية التاريخ الإنساني، وأصول اليهود.[5] سفر التكوين هو أيضًا جزء من التوراة أو أسفار موسى الخمسة، الكتب الخمسة الأولى من الكتاب المقدس. تقليديًا، يعد النبي موسى هو مؤلف التوراة؛ ومع ذلك، فإن العلماء المعاصرين، وخاصة منذ القرن التاسع عشر الميلادي، يعزون تأليف الأسفار إلى مؤلفين متعددين بين القرنين العاشر والخامس قبل الميلاد.[6][7] استنادًا إلى التفسير العلمي للأدلة الأثرية والوراثية واللغوية، يعتبر معظم العلماء الكتابيين أن سفر التكوين أسطوري في المقام الأول وليس مصدرًا تاريخيًا.

ينقسم سفر التكوين إلى قسمين، التاريخ البدائي [الإنجليزية] (الأصحاحات 1-11) وتاريخ الآباء (الأصحاحات 12-50).[8] يعرض التاريخ البدائي مفاهيم المؤلف عن طبيعة الإله وعلاقة الإنسان بخالقه: خلق الإله عالمًا صالحًا ومناسبًا للبشر، ولكن عندما يفسده الإنسان بالخطيئة، يقرر الإله أن يهلك خليقته، ولا يستبقي إلا الصالحين، مثلما قام نوح وعائلته بإعادة العلاقة بين الإنسان والإله.[9] يحكي تاريخ الآباء (الأصحاحات 12-50) عن التاريخ الأول لبني إسرائيل، شعب الله المختار.[10] بأمر من الإله، يسافر إبراهيم، سليل نوح، من مكان ولادته (الموصوف بأور الكلدانيين والذي يعتبر ارتباطها بأور السومرية محل دراسة في الدراسات الحديثة) إلى أرض كنعان التي باركها الإله، حيث يسكن كنزيل، وكذلك فعل ابنه إسحاق وحفيده يعقوب. تغير اسم يعقوب إلى "إسرائيل"، وبشفاعة من ابنه يوسف نزل بنو إسرائيل إلى مصر، وكان عددهم الاجمالي وقتها 70 شخصًا، ومع وعد من الإله بمستقبل عظيم. ينتهي سفر التكوين بتواجد بني إسرائيل في مصر، قبل مجيء موسى الذي أخرجهم من مصر. يتخلل السرد سلسلة من العهود مع الإله، يضيق نطاقها على التوالي من جميع البشر (العهد مع نوح) إلى علاقة خاصة مع شعب واحد فقط (إبراهيم ونسله من خلال إسحاق ويعقوب).[11]

في اليهودية، تتمحور الأهمية الدينية لسفر التكوين حول العهود التي تربط الإله بشعبه المختار وبين الشعب وأرض الميعاد. في كل من اليهودية والمسيحية، ظهر نوع من الأدب اختصّ بتفسير قصة الخلق في سفر التكوين والتعليق عليها، والمعروف باسم علم الأيام الست [الإنجليزية].

التسمية[عدل]

يسمى سفر التكوين في النسخة العبرية، باسم " בְּרֵאשִׁית " وتُنطق "بي رشيت"، ومعناها "في البدء"، نسبة إلى أولى كلمات السفر [الإنجليزية].[12] ظل الاسم "بيرشيت" مستخدمًا حتى العصور القديمة المتأخرة حتى أن جيروم استخدمه للإشارة إلى السفر سنة 390م.[13] وعندما ترجم علماء اليهود كتبهم المقدسة إلى العامية اليونانية في الفترة الهلنستية، أعطوا السفر عنوانًا يصف محتوياته " Γένεσις " وينطق "جينيسيس" ويعني "الأصل" (أي أصل العالم). استعارت الترجمة اللاتينية الفولغاتا، هذا الاسم من اليونانية،[12] ومنذئذ يُستخدم في العديد من طبعات الكتاب المقدس وكذلك في العلوم الدينية. كما يشيع استخدام مصطلح "سفر موسى الأول" في العالم البروتستانتي، هو مصطلح له جذوره أيضًا في روايات تعود إلى العصور القديمة، حيث وصف يوسيفوس فلافيوس التوراة بأنها "أسفار موسى الخمسة" في القرن الأول الميلادي.[14]

التأليف[عدل]

وفقًا للمعتقد الديني اليهودي والمسيحي، فإن أسفار موسى الخمسة بأكملها – التكوين، والخروج، واللاويين، والعدد، والتثنية – تُنسب إلى النبي موسى الذي كتب الأسفار في برية قادش قبيل وفاته في مرحلة التيه.[15] خلال عصر التنوير، شكك الفيلسوفان باروخ سبينوزا وتوماس هوبز في مسألة التأليف الموسوي. في القرن السابع عشر الميلادي، طرح ريتشارد سيمون فكرة أن أسفار موسى الخمسة قد كُتبت على يد عدة مؤلفين على مدى فترة طويلة من الزمن.[16][17] كان الذي دعا سيمون لطرح فكرته حول وجود عدة مؤلفين للنص ما وجده من تناقضات داخلية داخل النص نفسه. على سبيل المثال، يتضمن سفر التكوين روايتين عن قصة الخلق.[18]

بحلول أوائل ستينيات القرن التاسع عشر الميلادي، باتت النظرية الأساسية حول تأليف أسفار موسى الخمسة هي الفرضية التكميلية القديمة. ترى هذه النظرية أن الأجزاء الأولى، ما يسمى بسفر الأصول (الذي يحتوي على الأصحاح الأول من سفر التكوين ومعظم القوانين الكهنوتية في أسفار الخروج واللاويين والعدد)، أُلّفت في زمن الملك سليمان على يد كاهن أو لاوي. استخدم هذا المؤلف الكلمة العبرية "إلوهيم" للإشارة إلى الإله. ثم توسّع هذا العمل الأصلي في القرن الثامن قبل الميلاد، مع استخدام الاسم "يهوه" للدلالة على الإله. وفي القرن السابع قبل الميلاد، في زمن النبي إرميا، أضيفت الإضافات الأخيرة لأسفار موسى الخمسة، وتحديدًا الأجزاء الرئيسية من سفر التثنية. وهذا يعني أن أسفار موسى الخمسة وصلت إلى شكلها النهائي قبل السبي البابلي (ق. 598 ق.م.– ح. 538 ق.م.).[19]

مع نهاية القرن التاسع عشر الميلادي، تبنّى معظم العلماء نظرية الفرضية الوثائقية.[20] تقول هذه النظرية بأن أسفار أسفار موسى الخمسة جاءت من أربعة مصادر: اليهوي والإلوهيمي والتثنوي والكهنوتي. كان كل مصدر منها يروي القصة ذاتها، وثد دُمجت تلك المصادر معًا لاحقًا على أيدي محررين مختلفين.[21] تمكن العلماء من التمييز بين هذه المصادر بناءً على مسمياتها للإله. على سبيل المثال، يستخدم المصدر اليهودي الاسم يهوه، في حين يستخدم المصدران الإلوهيمي والكهنوتي مصطلح إلوهيم.[22] استخدم العلماء أيضًا القصص المتكررة لتحديد المصادر المنفصلة. في سفر التكوين، هناك قصتان للخلق، وثلاث روايات مختلفة عن قصص الزوجة الأخت [الإنجليزية]، ونسختان من قصة إرسال إبراهيم لهاجر وإسماعيل إلى الصحراء.[23]

وفقًا للفرضية الوثائقية، أُنتج المصدر اليهوي خلال القرن التاسع قبل الميلاد في مملكة يهوذا الجنوبية، ويُعتقد أنه المصدر الأقدم. بينما كُتب المصدر الإلوهيمي في مملكة إسرائيل الشمالية خلال القرن الثامن قبل الميلاد. فيما كُتب المصدر التثنوي في مملكة يهوذا في القرن السابع قبل الميلاد، وارتبط بالإصلاحات الدينية للملك يوشيا ق. 625 ق.م. أما أحدث المصادر فهو المصدر الكهنوتي الذي كتب خلال القرن الخامس قبل الميلاد في بابل. بناءً على هذه التواريخ، فإن سفر التكوين وبقية أسفار موسى الخمسة لم يصل إلى شكله النهائي الحالي إلا بعد السبي البابلي. زعم يوليوس فلهاوزن أن أسفار موسى الخمسة قد استقرت في هيئتها النهائية في زمن عزرا. وفقًا عزرا 7: 14، سافر عزرا من بابل إلى القدس سنة 458 ق.م.، وكان يحمل شريعة الله في يده. زعم فلهاوزن بأن تلك الشريعة التي حملها عزرا هي أسفار موسى الخمسة التي جُمعت حديثًا وقتئذ. وفقًا لفلهاوزن، يصف نحميا 8 - 10، عرض عزرا للشريعة على شعب بني إسرائيل، وتقبُّلهم لها ق. 444 ق.م.[20][22] لذا، فهناك فجوة زمنية كبيرة بين المصادر الأولى لأسفار موسى الخمسة، وفترة حياة موسى التي زعموا أنها تصفها، والتي انتهت ق. 1200 ق.م.[24]

تمسّك معظم العلماء بالفرضية الوثائقية حتى ثمانينيات القرن العشرين الميلادي. منذ ذلك الحين، ظهرت عدد من التغييرات والمراجعات على الفرضية الوثائقية.[25] كان أبرزها الفرضية التكميلية الجديدة التي ترى أن هناك ثلاثة مصادر رئيسية لأسفار موسى الخمسة: اليهوي، والتثنوي، والكهنوتي.[26] اعتبرت هذه الفرضية أن المصدر الإلوهيمي ليس إلا تعديلًا على المصدر اليهوي، وأن المصدر الكهنوتي هو مجموعة من المراجعات والتوسيعات لمادة المصدر اليهوي (أو "غير الكهنوتي"). كما أن المصدر التثنوي لم يظهر في سفر التكوين.[27] أحدث الأفكار المعاصرة تقول بأن تاريخ المصدر اليهوي يرجع إلى ما قبل أو أثناء السبي البابلي مباشرة، وأن الهيئة النهائية للمصدر الكهنوتي صدرت في أواخر فترة السبي أو بعدها بوقت قصير.[7] أدى الغياب شبه الكامل لجميع الشخصيات والحوادث المذكورة في التاريخ البدائي عن بقية الكتاب المقدس العبري إلى استنتاج أقلية كبيرة من العلماء أن هذه الأصحاحات أُلّفت في وقت لاحق بكثير عن تلك التي تليها، ربما في القرن الثالث قبل الميلاد.[28]

أما بالنسبة لسبب كتابة سفر التكوين، فإن النظرية التي حظيت باهتمام كبير، رغم أنها لا تزال مثيرة للجدل، هي نظرية التفويض الملكي الفارسي. تشير هذه النظرية إلى أن الفرس الأخمينيين، بعد غزوهم لبابل سنة 539 ق.م.، وافقوا على منح القدس قدرًا كبيرًا من الحكم الذاتي المحلي داخل الإمبراطورية، لكنهم طلبوا من السلطات المحلية إصدار شريعة مُوحّدة يقبلها المجتمع بأكمله. كانت المجموعتان القويتان اللتان شكّلتا المجتمع - العائلات الكهنوتية التي سيطرت على الهيكل الثاني والتي تُرجع نسبها إلى أسرة موسى منذ فترة التيه في البرية، والعائلات الكبرى من ملاك الأراضي التي شكّلوا "الشيوخ" والذين يُرجعون نسبهم إلى إبراهيم، الذي "أعطاهم" الأرض - في صراع حول العديد من القضايا، وكان لكل منهم "تاريخ أصله" الخاص. ومع ذلك، فإن الوعد الفارسي بزيادة الحكم الذاتي المحلي للجميع قدّم حافزًا قويًا للتعاون في إنتاج نص واحد.[29]

تاريخ نص السفر[عدل]

هناك أربع شواهد نصية رئيسية لسفر التكوين: المخطوطات الماسورية، والتوراة السامرية، والترجمة السبعينية وقصاصات سفر التكوين التي عُثر عليها في خربة قمران. تعد مجموعة قمران الأقدم، ولكنها تغطي جزء بسيط من السفر؛ بشكل عام، النص الماسوري محفوظ جيدًا وموثوق به، ولكن هناك العديد من الحالات الفردية التي كانت الإصدارات الأخرى تحتوي فيها على قراءة أفضل من النص الماسوري.[30]

النص العبري[عدل]

تعد المخطوطة 6QpaleoGen إحدى مخطوطات البحر الميت المكتوبة بالخط العبري القديم بين سنتي 250-150 ق.م. تقريبًا، أقدم مخطوطة باقية تحتوي على نص من سفر التكوين.[32] يُصنّف عالم اليهوديات أرمين لانج مخطوطات سفر التكوين التي عُثر عليها في قمران إلى:[33]

- نصوص تتشابه مع النص الماسوري الذي أصبح فيما بعد موثوقًا في اليهودية مثل مخطوطات 4QGen–Exoda (4Q1)، 4QpaleoGen-Exodl (4Q11).

- نصوص يمكن اعتبارها مقدمة لهذا النص الماسوري مثل MurGen–Exod.Numa (Mur1، التي وجدت في وادي مربعات)، SdeirGen (Sdeir1، من المفترض أنها وجدت في وادي سدير)، 4QGenb (4Q2).

- نصوص تتقارب مع النص الماسوري والتوراة السامرية مثل: 4QGenc (4Q3)، 4QGene (4Q5)، 4QGeng (4Q7)، 4QGenj (4Q9).

بالإضافة إلى ذلك، هناك نصوص مستقلة، وأجزاء غير قابلة للتصنيف (بما في ذلك، على سبيل المثال، المخطوطة القديمة جدًا 6QpaleoGen) وأجزاء لا تنتمي إلى التوراة بأكملها أو إلى سفر التكوين، ولكنها تحتوي على مقتطفات من نصوص الكتاب المقدس.[33] من السمات المميزة المهمة للنص الماسوري خلافًا عن النصوص الأخرى (السامرية والنموذج العبري للترجمة السبعينية) الاختلافات في أعمار آباء قبل الطوفان.(التكوين 5: 1-32) بذلت النصوص الثلاثة جهدًا لإنشاء فترة ذات معنى لعصور ما قبل التاريخ أو في تاريخ العالم ككل. التسلسل الزمني في النص السامري منطقي في حد ذاته، حيث أن جميع الآباء الذين ولدوا قبل أخنوخ شهدوا ميلاد أخنوخ؛ وجميع الآباء الذين عايشوا أخنوخ ماتوا في نفس الوقت – في الطوفان. يختلف التسلسل الزمني للنص الماسوري عن ذلك. ووفقًا للنص الماسوري، كان الخروج من مصر سنة 2666 بعد خلق العالم؛ احتُسب هذا التاريخ بحيث يعود تاريخ إعادة بناء هيكل القدس على يد يهوذا المكابي سنة 164 ق.م. ليتوافق مع سنة 4000 بعد خلق العالم.[34] زادت الترجمة السبعينية أعمار الآباء عند ميلاد أبنائهم الأوائل 100 عام عن ما في النص الماسوري، وقصّر حيواتهم اللاحقة بمقدار 100 عام. بهذه الطريقة، يتوافق عمر الآباء مع المعلومات الواردة في النص الماسوري، لكن التسلسل الزمني المطلق زاد بمقدار 400 عام (وفقًا للتسلسل الزمني للترجمة السبعينية، في التكوين 5: 21-27 هاش متوشالح بعد الطوفان بأربعة عشر سنة رغم أنه لم يكن في الفلك).[35]

امتازت التوراة السامرية بالتناغم الذي جعل النص أسهل في القراءة؛ وهذا ينطبق أيضًا على سفر التكوين. ومع هذه السمات، فإنه يبدو أحيانًا أقدم من النص الماسوري، خاصة عندما يتفق مع الترجمة السبعينية وسفر اليوبيلات.[36] توجد في النص الماسوري أخطاء نسخية، يظهر ذلك عند المقارنة مع النص السامري والترجمة السبعينية؛ مثال على ذلك الحذف في التكوين 4: 8[37]

- "وقال قايين لهابيل أخيه: لنذهب إلى الحقل، وحدث بينما هما في الحقل..." (النص السامري والترجمة السبعينية)

- "وقال قايين لهابيل أخيه. وحدث وهم في الحقل..." (النص الماسوري)

يشير العالم اليهودي رونالد هندل إلى أن المراجعين الذين أنتجوا النص الماسوري كانوا مهتمين أيضًا بسرد أكثر سلاسة، ففي النص الأقدم من التكوين 45: 5-11، الذي يتواجد في الترجمة السبعينية، تحدث الفرعون إلى يوسف على مرتين، حيث قاطعهم وصول عائلة يعقوب. وخلال مراجعة النص، حوله المراجعون خطاب فرعون إلى خطاب واحد أطول.[37]

النص اليوناني[عدل]

في القرن الثالث قبل الميلاد، كان سفر التكوين هو أول أسفار موسى الخمسة الذي يُترجم إلى اليونانية على يد عالم يهودي، ربما في الإسكندرية. وكان هذا إنجازاً رائداً، إذ لم يكن مُقلّدًا لأحد في مشروعه؛ على العكس من ذلك، استُخدمت ترجمته لسفر التكوين كنموذج من قبل المترجمين اللاحقين لأسفار الكتاب المقدس إلى اليونانية، وبالتالي أثّر على شكل الترجمة السبعينية ككل. يختلف الأصل العبري عن كل من النص الماسوري والتوراة السامرية في بعض النقاط؛ مثل:[38]

- "وفرغ الله في اليوم السادس (السابع في النص الماسوري) من عمله الذي عمل. فاستراح في اليوم السابع ..." (التكوين 2: 2) حيث اتفق مع النص السامري ضد النص الماسوري.

لم يكن بين نصوص سفر التكوين العبرية التي وجدت في مخطوطات البحر الميت، أي مخطوطة قريبة من الأصل الذي كتبه المترجم السبعيني. لذا، فمن النادر جدًا المطابقة بين مخطوطات قمران وسفر التكوين في السبعينية مع النص الماسوري.[39] ونظرًا لكون النص العبري كان غير مُشكّلًا، فإن مجرد حقيقة أن المترجم السبعيني نطقه بطريقة مختلفة عما فعله الماسوريون لاحقًا، قد يؤدي في بعض الأحيان إلى فهم مختلف تمامًا للنص. مثال:[38]

- "فنزلت الجوارح على الجثث، وكان أبرام بجانبها" (النص الماسوري للتكوين 11: 15؛ بينما يقرأها النص السامري "وكان إبراهيم يزجرها").

ومن الواضح أن بعض أجزاء سفر التكوين كانت معروفة جيدًا في المجتمع السكندري، وخاصة رواية يوسف المختصرة. وقد شجع هذا على الترجمة المجانية، بما في ذلك الإضافات. وكان المترجم بالكاد على دراية بالأقسام الأخرى من النص. ثم أصبحت ترجمته حرفية للغاية. ومع ذلك، عندما اضطر إلى العمل على النص بهذه الطريقة، ارتكب أخطاء أيضًا. لأن كفاءته في اللغة العبرية كانت محدودة.[38]

بفضل تعليمه الهلنستي، غالبًا ما قام مترجم سفر التكوين بترجمة الأسماء الجغرافية في النص العبري بمعادلها اليوناني (على سبيل المثال: ترجم أرام النهرين في التكوين 24: 10، وفدان آرام في التكوين 25: 20 إلى "بلاد ما بين النهرين"). في مصر، ترجم أرض جاسان إلى هيروبوليس وأون إلى هليوبوليس. ومن الغريب ما يُلاحظ في التكوين 35: 19 والتكوين 48: 7 تحديده قبر راحيل أنه يقع بالقرب من هيبودروم.[40] وبفضل أسلوبه في النسخ، تترجم ترجمات الكتاب المقدس الحديثة عادةً الأسماء غزة (بدلاً من العبرية عَزَّة) وجمورا (بدلاً من العبرية عَموراه). كما صاغ العديد من المصطلحات الجديدة،[41] وترجم شيول إلى هاديس، دون أن يكون واضحًا ما هي الأفكار التي كانت لديه هو نفسه عن عالم الموتى.[42]

النص الآرامي[عدل]

من المحتمل أن يكون نشأة ترجوم أونكلوس [الإنجليزية] في فلسطين، ثم وصل إلى الشرق في القرن الثالث/الرابع الميلادي، حيث تم تحريره هناك. كانت تلك الترجمة حرفية للغاية من العبرية. ومن أجل التأكيد على سمو الإله، غُيّر الصفات المُجسّمة لصورة الإله، على سبيل المثال، لم "يشُمّ" الإله ذبيحة نوح، بل "قبلها بسرور" (التكوين 8: 21). حافظت الترجمة على عظمة الإله من خلال حقيقة أنه لا يتصل مباشرة بالناس، بل من خلال "حضوره" (شكيناه) أو "كلمته". في بعض الأحيان يتفق ترجوم أونكلوس مع التوراة السامرية والترجمة السبعينية ضد النص الماسوري. لكن بشكل عام، وفقًا لأفيغدور شينان، فإن الترجوم في سفر التكوين له أهمية خاصة كشاهد على التقبُّل اليهودي للنص في العصور القديمة، وله أهمية أقل من جهة النقد النصي.[43]

يختلف ترجوم يوناثان المزيف [الإنجليزية] عن ترجوم أونكلوس في أن نص سفر التكوين غني بالعديد من الإضافات، بعضها ذو طبيعة حجادية. يحتوي ترجوم يوناثان المزيف على ملاحظات انتقادية حول الآباء، ويدرج ليس فقط ذكر الملائكة في النص الكتابي، ولكن أيضًا ذكره للشيطان في التكوين 3: 6. هناك خلال حول تاريخ كتابة هذا الترجوم بين القرن الرابع الميلادي إلى القرن الثامن/التاسع الميلادي، لكن الأدلة تشير إلى أصله المتأخر - حتى أن ذكر زوجة محمد وابنته فيه في التكوين 21: 21 كان على الأرجح للتوضيح.[44]

النص اللاتيني[عدل]

وفقًا لهيدلي سباركس، فإن الفولغاتا احتوت على مزيج مذهل، ففي بعض الأحيان كان جيروم يترجم حرفيًا بشكل صارم، وفي مرات تبنى صيغ من فيتس لاتينا، وهي ترجمة لاتينية مبكرة للترجمة السبعينية. وفي بعض الأحيان، يحمل النص أثرًا يهوديًا، وفي مواضع أخرى أعطاه جيروم "نزعة مسيحية". على سبيل المثال، قدّم جيروم إشارة كريستولوجية في التكوين 40: 19 حين ترجم أن رئيس الخبازين "عُلق على الصليب (بدلاً من: على الخشب) من قبل فرعون"؛ ولأن الآية التالية تتحدث عن "ثلاثة أيام"، فلا يمكن للقارئ المسيحي إلا أن يفكر في صلب المسيح. وعلى الرغم من طريقة جيروم في الترجمة، إلا أن سباركس يعتقد أنه كان يترجم بشكل عفوي وفقًا لإحساسه باللغة.[45] وعندما ترجم جيروم سفر التكوين حوالي سنة 398م، كان قد اكتسب الثقة للابتعاد عن الترجمات الحرفية من خلال سنوات من الخبرة في ترجمة الكتاب المقدس. أحد الاختبارات التي تستخدم لقياس حرفية الترجمة عن العبرية، هي تكرار استخدام النسخة العبرية للفظ "بين" عند المقارنة بين شيئين. ففي التكوين 3: 15، ذكر المترجم السبعيني اللفظ مرتين: "وأضع عداوة بينك وبين المرأة، وبين نسلك وبين نسلها". بينما صاغها جيروم بشكل أكثر إيجازًا وأناقة: "أضع عداوة بينك وبين المرأة، وبين نسلك ونسلها".[46]

قلّل اكتشاف المخطوطات العبرية القديمة في صحراء يهوذا من أهمية النقد النصي للفولغاتا؛ لكن يظل له وزنه، خاصة عندما يتفق مع شواهد نصية أخرى ضد النص الماسوري. مثال على ذلك في التكوين 3: 17، حيث يبدو أن الحرفين العبريين المتشابهين دالت (ד) وريش (ר) خُلط بينهما:[47]

- لأنك سمعت لقول امرأتك وأكلت من الشجرة... ملعونة الأرض في عملك." (تتوافق هنا الفولغاتا مع الترجمة السبعينية)

- لأنك سمعت لقول امرأتك وأكلت من الشجرة... ملعونة الأرض بسببك." (النص الماسوري)

نوعية السفر[عدل]

يعد سفر التكوين مثالًا على الأعمال الأدبية "الأثرية"، التي عرفها الرومان، وهو نوع شعبي يحكي هيئة البشر وأسلافهم وأبطالهم، مع سلاسل أنساب وتسلسلات زمنية متقنة متكاملة من خلال قصص وحكايات.[48] برز هذا اللون الأدبي في أعمال المؤرخين اليونانيين في القرن السادس قبل الميلاد، حيث كانوا يهدفون إلى ربط العائلات البارزة في عصرهم بماضي بعيد وبطولي، ومن خلال القيام بذلك لم يميزوا بين الخرافة والأسطورة والحقائق.[49] يُسمّي البروفيسور جان-لويس سكا من المعهد البابوي للكتاب المقدس، القاعدة الأساسية التي التزم بها المؤرخ الأثري هي "قانون الحفظ": كل شيء قديم ذو قيمة، ولا يُتخلّص من أي شيء. كان هذا القِدَمْ ضروريًا لإثبات قيمة روايات بني إسرائيل أمام الأمم (جيران اليهود في مقاطعة يهودا الفارسية القديمة)، وللتوفيق بين الفصائل المختلفة داخل مجتمع بني إسرائيل نفسه، وتوحيدهم.[50]

في وصفه لعمل مؤلفي الكتاب المقدس، كتب جون فان سيترز [الإنجليزية] أنه بسبب افتقارهم إلى العديد من الروايات التاريخية وعدم وجود أي شيء من الماضي البعيد، "كان عليهم استخدام الخرافات والأساطير حول الفترات القديمة. من أجل جعل إصدارات القصص المختلفة والمتضاربة في كثير من الأحيان تبدو معقولة، ولربط القصص ببعضها البعض، قاموا بتركيبها مع تسلسل أنساب زمني".[51] ويصف تريمبر لونجمان [الإنجليزية] سفر التكوين بأنه تاريخ ديني، قائلًا: "إن حقيقة وقوع هذه الأحداث مفترضة، وليست مزعومة. إن اهتمام النص ليس إثبات التاريخ بل إقناع القارئ بالأهمية الدينية لهذه الأحداث".[52]

البنية[عدل]

تُمثّل الأصحاحات من 1 إلى 11 من سفر التكوين ما يسمى بالتاريخ البدائي. ومع ذلك، فهو ليس تأريخًا بقد ما هو "سلسلة من الروايات التي تسعى إلى تسليط الضوء على الروابط الأساسية ومعنى الوجود الإنساني".[53] يتمتع التاريخ البدائي باستقلال نسبي عن باقي محتوى سفر التكوين (وعن أسفار موسى الخمسة)، لذا غالبًا ما يُنظر إليه بمعزل عن غيره.[54]

يبدو أن سفر التكوين يتمحور حول العبارة العبرية القديمة المتكررة "إيليه توليدوت"، والتي تترجم بالعربية إلى "هذه مبادئ" أو "هذه مواليد"، حيث يشير الاستخدام الأول للعبارة إلى "مبادئ السماء والأرض"(التكوين 2: 4) والباقي يشير إلى نسل شخصيات.[55] وردت صيغة "توليدوت" أحد عشر مرة في سفر التكوين، وهي بمثابة عنوان يشير إلى الانتقال إلى موضوع جديد.[56] إن رواية قصة الخلق في الأصحاح الأول من سفر التكوين تعمل كمقدمة للكتاب بأكمله، ومع ذلك لم تتقدمها صيغة "توليدوت". قسّمت صيغة "توليدوت" الكتاب إلى الأقسام التالية:[57][58]

- التكوين 1: 1 - 2: 3 في البدء [الإنجليزية] (مقدمة)

- التكوين 2: 4 – 4: 26 مبادئ السماوات والأرض (قصة)

- التكوين 5: 1 – 6: 8 مواليد آدم (أنساب)

- التكوين 6: 9 – 9: 29 مواليد نوح (قصة الطوفان)

- التكوين 10: 1 – 11: 9 مواليد أبناء نوح سام وحام ويافث (أنساب)

- التكوين 11: 10–26 مواليد سام (أنساب)

- التكوين 11: 27 – 25: 11 مواليد تارح (قصة إبراهيم)

- التكوين 25: 12–18 مواليد إسماعيل (أنساب)

- التكوين 25: 19 – 35: 29 مواليد إسحاق (قصة يعقوب)

- التكوين 36: 1 – 36: 8 مواليد عيسو (أنساب)

- التكوين 36: 9 – 37: 1 مواليد عيسو أبو أدوم (أنساب)

- التكوين 37: 2 – 50: 26 مواليد يعقوب (قصة يوسف)

ومع ذلك، من غير الواضح ما الذي يعنيه هذا بالنسبة للمؤلفين الأصليين، ويقسمه معظم المفسرين المعاصرين إلى قسمين بناءً على الموضوع، "التاريخ البدائي" (الأصحاحات 1-11) و"تاريخ الآباء" (الأصحاحات 12–50).[59] رغم أن القسم الأول أقصر بكثير من القسم الثاني، إلا أنه يحدد الموضوعات الأساسية ويوفر مفتاحًا تفسيريًا لفهم السفر بأكمله.[60] للتاريخ البدائي هيكل متناسق يتأرجح حول الأصحاحات 6-9، أي قصة الطوفان، مع الأحداث التي سبقت الطوفان التي انعكست على الأحداث التي تلته؛[61] ويتمحور تاريخ الآباء حول الآباء الثلاثة إبراهيم ويعقوب ويوسف.[62] (يمكن القول إن قصص إسحاق لا تشكل سلسلة متماسكة من القصص، بل تعمل كجسر بين سلاسل قصص إبراهيم ويعقوب).[63]

محتوى السفر[عدل]

التاريخ البدائي (الأصحاحات 1–11)[عدل]

وفقًا لتقسيم بنية السفر بحسب سلاسل الأنساب (توليدوت)، ينقسم التاريخ البدائي إلى:

- التكوين (1: 1 - 2: 3) قصة خلق السماوات والأرض (وفقًا لرواية المصدر الكهنوتي الذي تميّز باستخدام لفظ إلوهيم، الكلمة العبرية العامة التي تشير إلى الإله، وقالت بأنه خلق السماوات والأرض بما في ذلك الإنسان، في ستة أيام، واستراح في اليوم السابع.)

- التكوين (5: 1-32) تسلسل النسب من آدم إلى نوح.

- التكوين (6: 9 - 9: 29) قصة طوفان نوح. (بعد أن مرت أجيال عديدة من آدم من نسل قايين وشيث، أصبح العالم فاسدًا بسبب خطيئة الإنسان والجبابرة، وأراد الإله محو البشر بسبب شرورهم. لكن كان نوح هو الإنسان الصالح الوحيد؛ لذا أمر الإله نوح الصالح وعائلته أولًا ببناء الفُلك، ووضع أزواجًا من جميع الحيوانات عليه، سبعة أزواج من كل حيوان طاهر، وزوج واحد من كل حيوان نجس. ثم أرسل الإله طوفانًا عظيمًا ليمحو بقية العالم. عندما انحسرت المياه، وعد الإله بأنه لن يهلك العالم بالماء مرة أخرى، وجعل قوس قزح رمزًا لوعده.)

- التكوين (10) قصة سام وحام ويافث أبناء نوح (تقسيم الأمم). طالت قصة تقسيم الأمم إضافات تحريرية وتحديثات لاحقة، منها الإضافة في التكوين 10: 8-12 التي كانت للإشارة إلى النمرود.[64]

- التكوين (11: 10-26) سلسلة النسب من سام إلى تارح أبو إبراهيم.

يُعتقد أن مصدر إطار الأنساب هذا في روايتي الخلق والطوفان هو المصدر الكهنوتي الذي يرجع تاريخه إلى القرن السادس قبل الميلاد؛ على الرغم من أن هذه الفرضية مثيرة للجدل إلى حد كبير، إلا أن هناك إجماعًا واسعًا على ذلك حتى هذه اللحظة.[65] بينما يُنسب إلى المصدر اليهوي (غير الكهنوتي) قصص:

- التكوين (2: 4 - 3: 24) قصة الجنة (أي قصة الخلق[ا] وسقوط الإنسان في المصدر اليهوي الذي يشير إلى الإله باسم "يهوه إلوهيم" (تترجم إلى العربية "الرب الإله")، الذي خلق شخصين، آدم وحواء، كأول رجل وامرأة، ووضعهما في جنة عدن. وفي الأصحاح الثالث يأمرهم الإله ألا يأكلوا من ثمر شجرة معرفة الخير والشر. فوعدوا بعدم القيام بذلك، ولكن حيّة ناطقة، التي تُصوّر على أنها مخلوق مخادع أو محتال، اقنعت حواء بأكل الفاكهة ضد رغبة الإله، واقنعت حواء آدم، وعندها طردهم الإله ولعن كليهما - كانت لعنة آدم بأنه لن يحصل على ما يحتاج إلا بالعرق والعمل، ولعنة حواء أن تكون الولادة مؤلمة.)؛

- التكوين (4: 1–26) قصة قايين وهابيل (تدور القصة حول ابني آدم قايين الذي كان مزارعًا، وهابيل الذي كان راعيًا، وقدّما قرابين للإله ذات يوم، فلم يقبل الإله قربان قايين، وقبل قربان هابيل. فاستاء قايين من أخيه هابيل، وانتهي الأمر بأن قتل قايين هابيل. ثم لعن الإله قايين [الإنجليزية]. بعدئذ، حملت حواء بولدٍ آخر، شيث، ليأخذ مكان هابيل.[67][68])؛

- التكوين (6: 9 - 9: 29) قصة الطوفان (تتداخل مع قصة الطوفان في المصدر الكهنوتي). على الرغم من أن الإله رأى شرور البشر قبل الطوفان هي نفسها بعد الطوفان،[69] ومع ذلك قطع معهم عهدًا، وضمن استمرارية الأرض. وهكذا يصف الكاتب التغيير في اللاهوت، أي "كيف أصبح يهوه قادرًا على التغلب على "ندمه" على خلق البشر".[70]

بقيت المقاطع التالية من التاريخ البدائي:

- التكوين (6: 1-4) قصة الزواج بين أبناء الله وبنات الناس، وهو نص غامض فُسّر قديمًا على أنه "سقوط الملائكة"، وبالتالي أصبح مقدمة لسرد الطوفان.[71] يعتقد بينو جاكوب [الإنجليزية] ومن بعده جيرهارد فون راد [الإنجليزية] أن الجبابرة والأبطال المولودين من هذه الزيجات دلالة على "ظهور بشر خارقين"؛ ونظرًا لأنه لم يكن هناك فاصل بعد بين العالم السماوي وعالم البشر، فقد لوحظ "انحطاط الخليقة بأكملها"، لذا كان تدميرها الجذري بالطوفان هو "الرد الإلهي على انتشار الخطيئة".[72]

- التكوين (11: 1-9) قصة برج بابل، والتي يُعتقد أنها من إضافات المحررين[73] الذين حاولوا تفسير انقسام البشر إلى لغات عدة، وسبب فرقتهم.

عصر الآباء (الأصحاحات 12–50)[عدل]

قسّمت الكلمة المفصلة "نوليدوت"، التي تجزأ بنية السفر بحسب سلاسل الأنساب، عصر الآباء إلى:

- التكوين (11: 27–32) مواليد تارح

- التكوين (25: 12–17) مواليد إسماعيل

- التكوين (25: 19) مواليد إسحاق

- التكوين (36: 1–43) مواليد عيسو

- التكوين (37: 2) مواليد يعقوب

إبراهيم وسارة[عدل]

يلى "توليدوت" تارح سياقًا سرديًا كبيرًا، يصل إلى التكوين 25: 11. تناول هذا السياق السردي قصة إبراهيم بن تارح، الذي لقصته أهمية عظيمة في الكتاب المقدس.[74]

- التكوين (12: 1-9) يطلب يهوه من أبرام أن يترك وطنه وأقاربه وعائلته،[75] وأن ينتقل إلى البلد الذي سيُظهره له. هناك، سيصبح نسله شعبًا عظيمًا وسيكون هو نفسه "بركة لجميع قبائل الأرض". واستجابة لهذا الأمر، انطلق أبرام مع زوجته ساراي وابن أخيه لوط من حاران إلى أرض كنعان.[76] كانت المشكلة أن زوجته ساراي عقيم. تعد تلك الحالة أول تناول من السفر لمسألة العقم، حيث لم ترد في أحداث التاريخ البدائي قبل ذلك.[77] أضافت مسألة العقم لقصة إبراهيم زخمًا، نظرًا لافتقاده للورثة، مما سيعطى الفرصة للتنافس على ميراث إبراهيم.[78] ونظرًا لرحيل إبراهيم من بلاد الرافدين في البداية، فإنه يظهر كغريب في جميع القصص اللاحقة، وبالتالي فهي تتناسب مع هيئة المسبيين العائدين من بابل إلى يهودا.[79]

- التكوين (12: 10-20) عائلة أبرام في مصر هربًا من مجاعة؛ تتعرض ساراي للخطر في مصر حين أراد الملك أن يتخذها زوجة له. يتدخل يهوه، وينقذ ساراي، فيتركها فرعون هي وزوجها أبرام.[80]

- التكوين (13: 1-18) تتنامى قطعان أبرام ولوط، ويحدث صراع بين الرعاة، فيقترح أبرام الانفصال، ويترك الاختيار للوط، فيختار لوط دون تردد وادي الأردن الغني بالمياه؛[81] ويترك لعمه مرتفعات يهودا القاحلة.

- التكوين (14: 1-24) تدور حرب بين تحالفين من ملوك المدن. يقاتل أبرام ورجاله إلى جانب سدوم وعمورة ضد تحالف المتعاونين مع كدرلعومر ملك عيلام لإنقاذ لوط من السبي. وبعد الانتصار يباركه ملكي صادق ملك شاليم الذي وصفه السفر بأنه "كاهن لله العلي"، ويدفع له إبراهيم العشور.[82]

- التكوين (15: 1-21) وعد يهوه لأبرام بالأرض والنسل؛ يقطع يهوه عهدًا مع أبرام بعد أن قدّم القرابين، ويخبره بأن نسله سيُستعبد في أرض غريبة، ثم يعودون إلى أرض كنعان. جمعت هذه القصة العناصر الأساسية لكامل أسفار موسى الخمسة في شخصية إبراهيم، ليس فقط خروج نسله، بل أيضًا التشريع في سيناء، كما أن قرابين أبرام ترمز للقرابين الكهنوتية.[83]

- التكوين (16: 1–16) لما كانت ساراي عاقرًا، تركت جاريتها هاجر لأبرام لكي "تنجب منه ابنًا". حملت هاجر من أبرام، فشعرت ساراي بالغيرة، وأذلت جارتها، ففرّت هاجر إلى الصحراء. في الربيع، التقت هاجر بملاك أعادها إلى أبرام وساراي، ووعد بنسل عظيم لابنها إسماعيل، الذي ولد بعد فترة وجيزة. منذئذ، يرمز السفر إلى اتحاد "القبائل البدوية البدائية" بالإسماعيليين.[84]

- التكوين (17: 1-27) الإله يكشف عن نفسه لأبرام باسمه إيل شداي، ويمنحه عهدًا أبديًا بالبركة، ويغيّر اسمه واسم زوجته إلى أسماء جديدة: إبراهيم وسارة، ويجعل الختان رمزًا للعهد. ثم يعد الإله إبراهيم بابن من زوجته سارة. كان لعهد إبراهيم أهميته في الكتاب المقدس الكهنوتي، حيث شمل جميع نسله (بما في ذلك الإسماعيليين وأبناء قطورة والأدوميين الذين اشتملهم عهد الختان.[85]

- التكوين (18: 1-15) يصل ثلاثة مسافرين في منتصف النهار إلى بلوطات ممرا بالقرب من حبرون، حيث مضارب خيام إبراهيم. فيحتفي إبراهيم بالضيوف، ويقدّم وليمة لهم ويخدمهم. تستمع سارة سرًا لحديثهم، حين بشروه بإنجاب ابن من امرأته سارة.[86] تتشابه هذه القصة مع الأسطورة الإغريقية التي زار فيها زيوس وهيرميس وبوسيدون العقيم هيريوس فأنجب بعد ذلك بعشر شهور.[87]

- التكوين (18: 16-33) بعد مغادرة الضيوف، يبلغ الإله إبراهيم أنه قرر تدمير مدينتي سدوم وعمورة بسبب جرائمهم. يحاول إبراهيم التشفّع لإنقاذ سدوم (وبالتالي أيضًا ابن أخيه لوط) ويقول: لا ينبغي أن يموت الصالح مع الآثمين، فيرد الإله بأنه إن وجد فيها عشرة صالحين، سيتركهم.[88]

- التكوين (19: 1-29) المسافرون يصلون إلى سدوم، فيضيّفهم لوط بحفاوة. لكن بعد ذلك يتعرض الغرباء للتحرش الجنسي من قبل رجال سدوم. يحاول لوط عبثًا حماية ضيوفه من خلال عرض ابنتيه على رجال سدوم. حاول رجال سدوم مهاجمة الضيوف، فلم ينجحوا. ثم أمر الضيوف لوط بمغادرة سدوم مع زوجته وبناته قبل تدمير المدينة، ففعلوا؛ إلا أن زوجة لوط نظرت خلفها إلى الدمار (مخالفة أمر الإله بعدم القيام بذلك)، فتحولت إلى عمود ملح. لفكرة ضياع كل شيء بمجرد الالتفات إلى الوراء مقابل في أسطورة أورفيوس ويوريديس الإغريقية.[89]

- التكوين (19: 30-38) يعيش الآن لوط وابنتاه بمفردهما في كهف في الجبال القريبة من البحر الميت. أصبحت بنات لوط الهاربات قلقات من ألا يجدن أزواجًا أبدًا، فيُسكرون أبوهم لوط حتى يحملن منه، ويلدن أسلاف الموآبيين والعمونيين. على الرغم من أن أصل سفاح القربى هذا للتقليل من قيمة الشعبين المجاورين لبني إسرائيل، إلا أن السرد لا يحتوي على أي انتقاد لتصرفات ابنتي لوط.[90]

- التكوين (20: 1-18) يذهب إبراهيم وسارة إلى بلدة جرار [الإنجليزية]، متظاهرين بأنهما أخ وأخت (إخوة غير أشقاء). يأخذ أبيمالك ملك جرار سارة زوجةً له، لكن الإله ينبّهه في الحلم أنها متزوجة فيعيدها إلى إبراهيم. رمز النص بتصويره أبيمالك الملك الأجنبي بصورة إيجابية للغاية، إلى التدليل على إمكانية التعايش السلمي مع الجيران، ولكن دون قبول فكرة الزواج منهم.[91]

- التكوين (21: 1-21) تلد سارة العجوز الابن الموعود. يطلق إبراهيم، الطاعن في السن، عليه اسم إسحاق، ويختنه وهو في عمر ثمانية أيام. ثم يطرد إبراهيم هاجر وابنها إسماعيل بناءً على طلب سارة الذي وافق عليه الإله، إلى الصحراء حتى أوشكا على الموت. تشترك هذه القصة مع قصة التضحية بإسحاق في موضوع مشترك، وهو وقوع ابن لإبراهيم في خطر مميت، ثم تدخل ملاك لإنقاذه. كما أن تجربة تخلي المرء عن ولده بناءً على طلب الإله لا تفصل إسماعيل عن إسحاق، بل تربط بينهما.[92] كما تشرح القصة سبب عيش نسل إسحاق وإسماعيل منفصلين عن بعضهما البعض. وتؤكد أن كلا الابنين يحملان وعد إبراهيم، ولكن مع أفضلية لإسحاق على إسماعيل.[93]

- التكوين (21: 22-34) يُجري إبراهيم اتفاقًا مع أبيمالك يمكّنه من استخدام البئر التي حفرها في بئر السبع في النقب.

- التكوين (22: 1-24) يتناول قصة التضحية بإسحاق [الإنجليزية]، ثم ذكر نسل ناحور أخي إبراهيم.

- التكوين (23: 1-20) بعد وفاة سارة، عند وفاة سارة، اشترى إبراهيم مغارة المكفيلة (التي يُعتقد أنها مدينة الخليل الحديثة) لتكون قبرًا لعائلته، فيصبح بذلك لإبراهيم قطعة أرض خاصة به لأول مرة، ليبدأ تحقيق الوعد.[94] تُنسب قصة شراء الأرض هذه، في الغالب، إلى المصدر الكهنوتي.[95]

- التكوين (25: 1-6) يذكر السفر اتخاذ إبراهيم زوجة جديدة قطورة التي أنجب منها أبناءًا، لكنه قبل وفاته صرفهم عن أرضه ليجعل ابنه إسحاق وريثه الوحيد.[96]

- التكوين (25: 7-10) مات إبراهيم، ودُفنه ابناه إسماعيل وإسحاق إلى جوار زوجته سارة. ويبدو من ذلك أن كاتب المصدر الكهنوتي الذي تُنسب إليه هذه الرواية، لم يكن على إطلاع بقصة إبعاد إسماعيل وأمه هاجر.[97]

إسحاق ورفقة[عدل]

- التكوين (24: 1-67) أرسل إبراهيم خادمه (الذي سمّته رواية تفسيرية إليعازر الدمشقي استنادًا على التكوين 15: 2)[98] إلى حاران ليجد زوجة لإسحاق. عند البئر يلتقي برفقة التي امتازت بالكفاءة[99] والجمال، والتي كانت إحدى أقارب إبراهيم، فقد وجد الخادم أنها العروس المثالية. ثم يسرد السفر علاقة إسحاق الناجحة مع لابان شقيق رفقة بتفصيل كبير. يقود إسحاق رفقة إلى خيمته ويصبح مغرمًا بها، فكانت له عزاءًا عن أمه المتوفاة.[100]

- التكوين (25: 19-28) حملت رفقة بتوأم، وتشتكي للإله من آلام حملها؛ فيكشف لها يهوه أنه في المستقبل سيكون هناك صراع بين توأميها أو الشعوب المنحدرة منهما. لكن ابنها الأصغر ستكون له الهيمنة. تلد رفقة عيسو ثم يعقوب الذي وُلد ممسكًا عقب أخيه.

- التكوين (26: 1–33) يذهب إسحاق بعائلته إلى جرار؛ ويشعر بالخطر إن اكتشف أحدهم أن رفقة زوجته، فيزعم أنها أخته. قبل أن يكتشف أبيمالك ملك المدينة أنها زوجته، فيوفر لهما الحماية. يحتوي هذا الأصحاح، على سلسلة من القصص عن إسحق ورفقة، تدور أحداثها في أراضي الفلسطينيين، دون أي ذكر عن ابنيهما.[101]

يعقوب وليئة وراحيل[عدل]

- التكوين (25: 29–34) حصل يعقوب على بكورية أخيه الأكبر عيسو مقابل وعاء من الحساء.

- التكوين (27: 1-40) بعد استشارة أمه رفقة، يستخدم يعقوب حيلة للحصول على بركة والده الأعمى إسحاق، الذي اعتقد أنه عيسو. ثم يكتشف إسحاق الخدعة عندما يلتقي بابنه عيسو. تعاطف الراوي هنا أكثر مع إسحاق وعيسو. دعا ذلك الحدث بعض محللي النصوص للتساؤل عن كيفية توافق سلوك يعقوب المحتال مع تفضيل الإله له.[102]

- التكوين (27: 41 - 28: 9) يهرب يعقوب من غضب عيسو. فينصحه أبواه بالذهاب إلى فدان آرام عند خاله، ليتزوج من بناته.

- التكوين (28: 10-22) يقضى يعقوب الليل في بيت إيل، ويرى هناك رؤية إلهية ("سلم إلى السماء"). يعده يهوه بأنه سيكون معه في غربته، ويعيده إلى عائلته. يتعهد يعقوب بعبادة يهوه "إلهه"، وأن ينشئ مكان لعبادة يهوه في بيت إيل. تعزز هذه الرواية فكرة تفضيل الإله ليعقوب، رغم احتياله السابق.[103]

- التكوين (29 إلى 31) يسكن يعقوب في بيت خاله لابان. يرغب يعقوب في الزواج من راحيل ابنة خاله لابان، ويخدمه في المقابل لمدة سبع سنوات. ولكن في ظلام ليلة الزفاف، يخدعه خاله لابان ويقدّم له ابنته الكبرى ليئة. يبرر لابان للعريس المحتج أن ليئة هي الابنة الكبرى، وهذا حق لها. لذا، يجب على يعقوب المخدوع أن يخدم لابان لمدة سبع سنوات أخرى. كان ذلك سببًا في سلسلة أخرى من الحيل التي أضرت لابان، شاركت فيها راحيل مع يعقوب، للدفاع عن أنفسهم ضد استغلال لابان لهم.[104] ينجب يعقوب وليئة ستة أبناء رأوبين وشمعون ولاوي ويهوذا ويساكر وزبولون وابنة واحدة دينة. يُنعم الإله على الزوجة غير المفضّلة بنعمة الأبناء، ويحرم من منافستها المفضّلة لدى الزوج.[104] وتنجب زلفا جارية ليئة من يعقوب ولدين: جاد وأشير. تحمل راحيل، التي فضلها يعقوب، بيوسف بعد فترة طويلة من العقم، وتنجب بلها جارية راحيل من يعقوب دان ونفتالي، وبذلك أصبح يعقوب الآن أبًا لأحد عشر ابنًا وبنتًا. ثم يغادر يعقوب سرًا مع عائلته الكبيرة ليعود إلى أرض كنعان، فيلاحقه لابان، لكنه يتركه يذهب بسلام بعد أن اتفقا. ويعود يعقوب إلى دياره، ليواجه الصراع الذي لم يُحلّ مع توأمه عيسو.

- التكوين (32 إلى 33) يرسل يعقوب لأخيه هدايا ثمينة تمهيدًا للمقابلة. أثناء الليل، يتصارع يعقوب مع مهاجم لم يكشف عن هويته، ينال البركة من خصمه، ويتغير اسمه إلى إسرائيل. يعد ذلك الحدث ثاني اتصال ليعقوب مع الإله بعد حلمه في بيت إيل. مع تسميته الجديدة، يترك يعقوب ماضي الاحتيال وراءه.[105] كان اللقاء اللاحق مع عيسو سلميًا بفضل كرمه. تصالح الأشقاء، لكن ذهب كل منهم في طريقه.

- التكوين (34: 1-31) تستقر عائلة يعقوب بالقرب من مدينة شكيم، هناك يغتصب شكيم بن حمور الحثي، "مالك الأرض"، دينة بنت يعقوب، يرغب في الزواج منها، فيخطبها حمور من يعقوب. يوافق يعقوب على الزواج، لكنه طلب ختان جميع ذكور قبيلة حمور، بما في ذلك حمور وشكيم. وبعد أن تم ذلك، وبينما جميع الرجال في حالة الضعف، قتل شمعون ولاوي ابني يعقوب، جميع ذكور قبيلة حمور. استنكر يعقوب تصرفهم هذا الذي يعني انتقام الآخرين، أي الكنعانيين والفرزيين. استولى يعقوب وبنيه على جميع نساء وأطفال الحويين، وماشيتهم وباقي ممتلكاتهم الأخرى.[106] يستنكر يعقوب سوء سلوك ابنه رأوبين الذي ضاجع سرية أبيه بلها، مما أثر على مصير نسل رأوبين في المستقبل.[107]

- التكوين (35: 1-15) تنتقل عائلة يعقوب بالقرب من بيت إيل، حيث أقام مذبحًا للإله. تتخلص المجموعة من جميع الأوثان (التيرافيم [الإنجليزية]) التي كانت في حوزتهم. يتلقّى يعقوب بركة الإله ووعده مرة أخرى. وبذلك، يتحقق الوعد الذي كان بين الإله ويعقوب في التكوين 28.[108]

- التكوين (35: 16-29) في الطريق، تموت راحيل، وهي تلد ولدها الثاني بنيامين، ودُفنت في الطريق إلى أفراتا، بالقرب من بيت لحم. يعود يعقوب إلى بلوطات ممرا بالقرب من حبرون، ليشهد وفاة أبيه إسحاق، ويدفنه يعقوب وعيسو.

قصة يوسف[عدل]

- التكوين (37: 3-36) يُعد عرض قصة يوسف من الأمور المعقدة، لذا خضع الأصحاح 37 منذ القدم إلى عمليات النقد الأدبي.[ب] لذا، تظل قصة يوسف محل شك بسبب ضعف تماسكها الموضوعي والشكلي، حيث تتكرر العديد من العناصر في مسار موازٍ للحبكة مثل الأحلام، والملابس، والسجن.[109] أما عن القصة، يتضح منها أن يوسف، الابن الأكبر لراحيل، مفضل لدى والده ويهديه رداءً ملونًا. أثار ذلك غيرة إخوته. يحلم يوسف بأنه ستكون له السيادة على الأسرة، ويخبر الإخوة بذلك، فتزيد كراهيتهم له، فيخططون للانفراد به وقتله. يحاول رأوبين ويهوذا إنقاذ حياة يوسف، حيث اقترح رأوبين إلقاء يوسف في بئر جاف مخططًا أن يحرره منه لاحقًا، ويحاول يهوذا إقناع الإخوة ببيع يوسف لتجار العبيد الإسماعيليين. لكن سبقهم المديانيون، وأخرجوا يوسف من البئر وباعوه لقافلة من تجار العبيد. قام الإخوة بتمزيق رداء يوسف، وغمسوه في دم حيوان وقدموا هذا الدليل الوهمي ليعقوب بأن حيوان افترسه، فيحزن عليه يعقوب.

- التكوين (38: 1-30) يرسل يهوذا زوجة ابنه الأرملة ثامار إلى بيت أبيها على أن يتزوجها ابنه الأصغر في السنوات اللاحقة، لكنها يئست، فتنكرت في هيئة عاهرة وحملت من يهوذا الذي لم يتعرف عليها. تمكنت ثامار من إثبات أن يهوذا هو والد طفلها، وبالتالي أفلتت من عقوبة الموت حرقًا.

- التكوين (39 إلى 41) انتهى الأمر بيوسف إلى مصر كعبد. في بيت فوطيفار، يكرمه سيد البيت، ويُعلي منزلته، ثم تتحرش به زوجة فوطيفار ليزني بها، لكن يوسف يظل مخلصًا لسيده ويرفض، ويهرب تاركًا رداءه وراءه. وبهذا الدليل الوهمي تتهمه المرأة بمحاولة اغتصابها. فيُسجن يوسف، إلا أن مدير السجن يحسن إليه ويتخذه مساعدًا. في السجن، يفسّر يوسف أحلام سجينين نبيلين، رئيس الخبازين ورئيس السقاة. يُعفى عن الساقي ويعود إلى منصبه الرفيع، كما تنبأ يوسف. لكنه ينسى يوسف الذي طلب منه العمل من أجل إطلاق سراحه. وبعد مرور عامين، تراود الملك أحلامًا مزعجة لا يستطيع أحد تفسيرها. فيتذكر الساقي يوسف. فيُخرجون يوسف من السجن، ويفسر الحلم بحدوث مجاعة شديدة وشيكة. فيكلّف فرعون يوسف بمهمة التعامل مع هذا الأمر، ويجعله نائبًا له. يندمج يوسف في المجتمع المصري، ويتزوج من أسنات ابنة الكاهن.

- التكوين (42 إلى 45) تتأثر فلسطين أيضًا بالمجاعة، فيرسل يعقوب أبناءه إلى مصر لشراء القمح، ولكنه يبقي معه بنيامين، الابن الوحيد الذي تركته له حبيبته راحيل. في مصر، يتوجه الإخوة إلى نائب الملك متوسلين، فيتعرف عليهم، لكنهم لا يتعرفون عليه. يستخدم يوسف سلطته لإخضاع الإخوة لعدة اختبارات تشير إلى مصيره: أولاً، يسجن شمعون، ليجبرهم على الإتيان ببنيامين إلى مصر لتخليص شمعون. ثم يقبض على بنيامين بتهمة سرقة أكواب، مما قد يعرضه لخطر الاستعباد في مصر. لكن هذه المرة يتضامن الأخوة مع بنيامين ابن راحيل. يستعطف يهوذا يوسف بأنه إن لم يعد بنيامين إلى البيت، فسيموت الأب العجوز، ويعرض نفسه كعبد مكان بنيامين. حينئذ، يكشف يوسف عن نفسه لإخوته. وينعم عليهم بهدايا، ويدعوهم إلى مأدبة كبيرة، ثم يعودوا إلى يعقوب. في البداية، لم يصدق الأب العجوز الأخبار السعيدة بأن يوسف، الذي ظن أنه مات، لا زال حيًّا. ويرغب في السفر إلى مصر لرؤية يوسف للمرة الأخيرة. يرى والتر ديتريش أستاذ العهد القديم في جامعة برن أن هذه هي نهاية "الرواية الكبرى".[110]

- التكوين (46: 1–34) يسافر يعقوب إلى مصر، ويرى يوسف مرة أخرى. تستقر عائلة يعقوب بأكملها في أرض جاسان.

- التكوين (47: 1-12) يعقوب يلتقي بفرعون.

- التكوين (47: 13-26) في مقابل حصص الحبوب أثناء المجاعة، يستحوذ يوسف على كامل الأرض لفرعون، ويجعل السكان عبيدًا له.

- التكوين (47: 27-31) يعقوب يجعل يوسف يعده بعدم دفنه في مصر.

- التكوين (48: 1-22) يعقوب يبارك ابني يوسف أفرايم ومنسى.

- التكوين (49: 1–28) يُعد نص ما يسمى بركة يعقوب لأبنائه الاثني عشر نصًا معقدًا لغويًا، بالإضافة إلى غموض محتواه. يحتوى النص على عبارات سلبية تتعلق بأبناء ليئة الثلاثة الكبار، رأوبين وشمعون ولاوي، مما يضع يهوذا، ابن ليئة الرابع، في موقع متميز؛ وهي أطول مباركة بعد مباركة يوسف. تشك العالمة البروتستانتية كارين شوبفلين أنه في البداية كانت هذه المباركة من يعقوب لابنه المفضل يوسف. ولكن عندما انقسمت المملكتان وبقي سبط يوسف في مملكة إسرائيل الشمالية، احتاجت مملكة يهوذا الجنوبية المُنافسة إلى بركة ليهوذا تفوق بركة يوسف. ثم أضيفت عبارات تخص كل ابن من أبناء يعقوب. كانت المادة المستخدمة في ذلك عبارة عن توريات بالاسم وإشارات إلى مساكن الأسباط، والمميزات السياسية لكل قبيلة منهم.[111]

- التكوين (49: 29-33 إلى 50: 1-14) قبل وفاته، يعرب يعقوب عن رغبته في أن يُدفن في المكفيلة بالقرب من حبرون. لذلك، يُحنّط جسد يعقوب، ثم ينطلق جميع أفراد الأسرة في موكب جنائزي كبير إلى المكفيلة، حيث دفن.

- التكوين (50: 15-21) يؤكد يوسف على مسامحته لإخوته، ويطمئنهم بأن الشر الذي أقدموا عليه، ارتد عليه بالخير.[112]

- التكوين (50: 22-26) في نهاية حياته، يتطلع يوسف إلى خروج بني إسرائيل من مصر والاستيطان في أرض كنعان. يموت يوسف، ويُحنّط. تربط هذه الآيات سفر التكوين بأسفار الكتاب المقدس العبري الأخرى، حيث أخذ موسى عظام يوسف معه عندما غادر مصر.(الخروج 13: 19) ودُفنت في شكيم.(يشوع 24: 32)

السمات[عدل]

الوعد للآباء[عدل]

في سنة 1978م، نشر ديفيد كلاينز [الإنجليزية] كتاب "موضوع أسفار موسى الخمسة". نظرًا لكونه مؤثرًا باعتباره أحد المؤلفين الأوائل الذين تناولوا مسألة الموضوع الشامل لأسفار موسى الخمسة، فقد كان استنتاج كلاينز هو أن الموضوع العام هو "الوفاء الجزئي بالوعد - الذي يتضمن أيضًا عدم الوفاء الجزئي بالوعد - أو مباركة الآباء". (وصف كلاينز الوفاء بأنه "جزئي"، ليلفت الانتباه إلى حقيقة أنه في نهاية سفر التثنية، كان شعب بني إسرائيل لا زال خارج أرض كنعان).[113] يقصد بالآباء أو الأجداد، إبراهيم وإسحاق ويعقوب وزوجاتهم (يُستبعد يوسف عادة).[114] وبما أن اسم يهوه لم يُكشف لهم بعد، فقد عبدوا إيل في مظاهره المختلفة.[115] (ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه في المصدر اليهوي، يشير الآباء إلى الإله بالاسم يهوه "الرب في الترجمات العربية"، كما في التكوين 15.) من خلال الآباء، يعلن الإله اختيار بني إسرائيل، أي أنه اختارهم ليكونوا شعبه المميز ويلتزم بمستقبلهم.[116] يخبر الإله الآباء أنه سيكون مخلصًا لنسلهم (أي لبني إسرائيل)، مقابل أن تؤمن بنو إسرائيل بالإله ووعده.[117]

يتكون الوعد نفسه من ثلاثة أجزاء: النسل، والبركة، والأرض.[118] يعتمد تحقيق الوعد لكل أب على وجود وريث ذكر، وتتعقد القصة باستمرار بسبب حقيقة أن كل أم محتملة - سارة ورفقة وراحيل - عاقر. ومع ذلك، احتفظ الآباء بإيمانهم بالإله، وفي كل حالة، أعطى الإله ابنًا - في حالة يعقوب، اثني عشر ابنًا، الذين أساسوا بني إسرائيل المختارين. ينال كل جيل لاحق بركة تتزايد حتى زمن يوسف الذي خلّص "كل العالم" من المجاعة،[119] وتتحقق البركات بإحضار بني إسرائيل إلى مصر، حيث تواجدت الوسيلة التي يمكن من خلالها تحقيق الوعد.[114]

الشعب المختار[عدل]

يتفق العلماء عمومًا على أن موضوع الوعد الإلهي يتكرر مع كل أب، لكن شكك الكثيرون في فعالية محاولة دراسة لاهوت سفر التكوين من خلال متابعة موضوع واحد شامل، بدلاً من دراسة كل من حياة إبراهيم، وحياة يعقوب، وحياة يوسف، والمصادر اليهوية والكهنوتية.[120] تكمن المشكلة في إيجاد طريقة لمواءمة موضوع الوعد الإلهي للآباء في قصص التاريخ البدائي، مع موضوع مغفرة الإله لما ترتكبه طبيعة الإنسان الشريرة.[121][122] كان أحد التفسيرات هو اعتبار قصص الآباء نتاج لقرار الإله بألا يبقى منعزلًا عن البشر:[122] الإله يخلق العالم والبشر، والبشر يتمردون، والإله يختار إبراهيم.[11] أضاف المصدر الكهنوتي لهذه الحبكة الأساسية (التي أتت من المصدر اليهوي)، سلسلة من العهود التي قسّمت التاريخ إلى مراحل، ولكل منها "علامتها" المميزة. العهد الأول بين الإله وجميع الكائنات الحية، ومميز بعلامة قوس قزح. والعهد الثاني في نسل إبراهيم (الإسماعيليون وبني إسرائيل وغيرهم)، وعلامته الختان؛ والعهد الأخير الذي لم يظهر إلا مع سفر الخروج، وهو لبني إسرائيل وحدهم، وعلامته السبت. يتوسط قائد عظيم كل عهد (نوح، وإبراهيم، وموسى)، وفي كل مرحلة يكشف الإله عن اسمه تدريجيًا (إلوهيم مع نوح، إيل شداي مع إبراهيم، يهوه مع موسى).[11]

الخداع[عدل]

في جميع أنحاء سفر التكوين، تنخرط شخصيات مختلفة في الخداع أو الاحتيال من أجل البقاء أو النماء. لاحظ العالم الكتابي ديفيد كار [الإنجليزية] أن مثل هذه القصص تعكس الضعف الذي شعر به قدماء بني إسرائيل، وأن "مثل هذه القصص يمكن أن تكون وسيلة رئيسية لكسب الأمل ومقاومة الهيمنة". ومن الأمثلة على ذلك:[123]

- لتجنب التعرض للقتل، يقول أحد الآباء (إبراهيم في 12: 10-20 و20: 1-18 وإسحق في 26: 6-11) للملك أن زوجته هي أخته.

- في الإصحاح 25، يخدع يعقوب عيسو ليبيع له بكوريته مقابل قدر من حساء العدس.

- في الإصحاح 27، خدعت رفقة إسحاق ليمنح يعقوب بركته بدلاً من منحها لعيسو.

- في الإصحاح 29، يعتقد يعقوب أنه سيتزوج راحيل، ولكن يتم خداعه ليتزوج أختها ليئة.

الاهتمام بالسفر قديمًا[عدل]

اليهودية[عدل]

الفترة الهيلينية وبداية الإمبراطورية الرومانية[عدل]

قمران[عدل]

كان لسفر التكوين أهمية كبيرة بالنسبة لليهودية خلال فترة الهيكل الثاني، ودليل ذلك أنه عُثر على 23 أو 24 مخطوطة لسفر التكوين بين مخطوطات البحر الميت، وُجد 19 مخطوطة منها في الكهوف القريبة من قمران، والباقي في مواقع أخرى في صحراء يهودا. ومن بين كتب التناخ الأخرى، لم يفوقه في العدد إلا سفر التثنية (33 إلى 36 مخطوطة) وسفر المزامير (36 مخطوطة).[32]

يتبين من الفحص العميق لمخطوطات سفر التكوين وجود تنقيحات لأسفار موسى الخمسة. أبرز تلك الأمثلة قصاصة المخطوطة رقم 4Q158 [الإنجليزية] التي تحتوي على نسخة موسعة من التكوين 32: 23-32 (قصة مصارعة يعقوب في يبوق). يقول نص الكتاب المقدس أن يعقوب انتزع البركة من خصمه الليلي الشرير؛ وتضيف مخطوطة 4Q158 ما هي هذه البركة بعبارات: "ليباركك يهوه ويكثرك... بالمعرفة والبصيرة. وليحفظك من كل معصية... من الآن فصاعدًا إلى الأبد."[124] وهكذا، يسد الثغرات في السرد الكتابي ويوضّح المقاطع غير الواضحة.

فيلو السكندري[عدل]

كان التعليق على سفر التكوين محور لعدد من أعمال فيلو السكندري، أبرزها ثلاثة تعليقات:

- "مشاكل وحلول سفري التكوين والخروج" الذي علّق فيه على أول سفرين من أسفار الكتاب المقدس في شكل سؤال وجواب. سبب السؤال هو أحيانًا وجود فقرات صعبة، وأحيانًا مواضيع فلسفية، التي، في رأي فيلو، لمّح إليها نص الكتاب المقدس. الأصل اليوناني لهذا العمل مفقود؛ لكن هناك ترجمة أرمنية غير مكتملة ترجع للقرن السادس الميلادي، تحتوي على تعليق على التكوين 2: 4 إلى التكوين 28: 9.[125]

- هناك تعليق آخر لفيلو السكندري أسماه يوسابيوس القيصري "تعليق مجازي بقلم فيلو"، يتناول هذا التعليق، وهو عمله الرئيسي، سفر التكوين بالكامل. تبقّى من هذا التعليق 19 مقالة من أصل 31 مقالة تُغطّى النص من التكوين 2: 1 إلى التكوين 18: 2 مع وجود فقرات ساقطة. في هذا التعليق، اتخذ فيلو من آيات للكتاب المقدس نقطة البداية لاستطرادات واسعة النطاق، على سبيل المثال التكوين 9: 20 التي استطرد انطلاقًا منها في الحديث عن الزراعة.[126]

- التعليق الثالث يتناول سفر التكوين في سياق أسفار موسى الخمسة بأكملها. بقيت منه 12 فصل من أصل 15 فصل، خمس منها مخصصة لسفر التكوين، منها قصة الخلق، وقصص إبراهيم، وقصة يوسف المختصرة. في هذا التعليق، ابتعد فيلو إلى حد كبير عن النص الكتابي، الذي اقتبس منه مثلًا ست مرات فقط حرفيًا في فصل قصة الخلق. كان أسلوب فيلو فيه أقرب لمنهجية العظات الحديثة، التي تشير إلى النص الكتابي بإيجاز ثم تُسهب في تفسيره.[127]

يعتمد تفسير فيلو على رواية قديمة كتلك التي استخدمها الرواقيون في تفسيرهم. كان فيلو مهتمًا بسير شخصيات سفر التكوين. مثّلت كل شخصية رئيسية في سفر التكوين فضيلة خاصة عند فيلو؛ فإبراهيم مثلًا يرمز لفضيلة "التعلُّم"، إذ يترك وراءه الآلهة المتعددة في وطنه إلى التوحيد في أرض الميعاد.[128]

يوسيفوس[عدل]

شغل سفر التكوين جزء كبير من كتاب عاديات اليهود ليوسيفوس فلافيوس الذي أعاد صياغة السفر، وأدرجه كنص تاريخي في كتابه. ونظرًا لإعادته صياغة النص الذي اعتمد عليه، فمن غير المؤكد تقرير اعتماده على أي نص سواء النص العبري، أم اليوناني، وربما الآرامي أيضًا، أو ما إذا كان قد أضاف من ذاكرته. من الممكن أن يكون يوسيفوس قد استخدم أعمال قديمة عن سفر التكوين، مثل أعمال يوبوليموس [الإنجليزية]، أو فيلو، أو سفر اليوبيلات، أو شهادة يوسف، أو أي نص قديم آخر يختلف عن النص الكتابي.[129]

بالنسبة ليوسيفوس، فإن موسى هو مؤلف سفر التكوين، لذا أشار إلى أنه المؤلف عدة مرات في إعادة صياغته لسفر التكوين. كما تحدث عن نفسه من حين لآخر، مقدمًا نفسه كخبير يمكن للقارئ أن يصدق روايته. وفي ثلاثة مواضع حين اعتقد يوسيفوس أنه سيجد اعتراضات من قرائه الرومان، استشهد بمؤرخين غير يهود لضمان مصداقيته حول سفر التكوين:

- العاديات 1: 93-94 الطوفان – استشهد بمانيتون وبيروسوس ونيقولا الدمشقي.

- العاديات 1: 107-108 أنساب ما قبل التاريخ - استشهد بمانيتون وبيروسوس وهسيودوس وهكتيوس المليتي وهيلانيكوس اللسبوسي [الإنجليزية] وأكوسيلوس وإفوروس [الإنجليزية] ونيقولا الدمشقي.

- العاديات 1: 118-119 برج بابل – استشهد بمتنبأة [الإنجليزية] وهستيايوس.

لا يعني ذلك أن يوسيفوس قرأ لكل هؤلاء بنفسه. ففي مكان آخر (العاديات 1: 240) اعترف بأنه نقل اقتباسًا عن كلوديموس [الإنجليزية] من كتاب ألكسندر بوليهستر.[130] وليؤكد على مصداقية سفر التكوين، أشار يوسيفوس إلى أن بقايا الفلك لا يزال يمكن زيارتها في مكان يسميه الأرمن "الخروج". ولا يزال عمود الملح الذي تحولت إليه زوجة لوط موجودًا أيضًا.[131]

ملأ يوسيفوس الثغرات في السرد الكتابي عدة مرات. وفمثلًا في قصة قايين وهابيل، أضاف أن هناك أيضًا أخوات. وبما أن قايين كان رجلاً "شريرًا وجشعًا"، فإن القارئ يفهم لماذا لم يقبل الإله ذبيحته. بعد أن قتل أخوه، أخفى قايين الجثة، وسأله الإله عما حدث لهابيل، الذي لم يراه منذ أيام، حيث كان الإخوة عادةً معًا.[132] حذف يوسيفوس السمات المجسمة أو المزعجة لصورة الإله بالنسبة للقراء الرومان؛ وفي حالة الآباء أزال كل ما يمكن أن يلقي ظلالاً من الشك على أخلاقهم. كما قام باختصار القصص لتكون مثيرة لجمهوره.

الأدب الحاخامي[عدل]

يعتقد الحاخامات أن الهالاخاه لم تُذكر في التوراة إلا بدءً من الخروج 12: 1؛ لذلك لا يوجد مدراش هالاخاي لسفر التكوين.[133] يرجع تاريخ المدراش الحجادي لسفر التكوين إلى القرن الخامس الميلادي، وهو أقدم تعليق حاخامي على سفر التكوين. ويحتوي على أن الإله خلق كل شيء في اليوم الأول من الخلق، ووضع ما خلقه في مكانه الصحيح في الأيام التالية. وأن النور الذي ينير اليوم الأول من الخليقة هو النور الذي يلبسه الإله كثوب.(المزامير 104: 2) وأن إنسان ما قبل التاريخ مخنّثًا ذي وجهين، ثم قسمه الإله فيما بعد. يحتوي مدراش سفر التكوين أيضًا على قصة قديمة تصور إبراهيم على أنه موحّد، وحطّم أصنام والده، فسلّمه تارح الغاضب إلى الملك نمرود، الذي ألقاه في فرن ناري. لكن الإله أنقذ إبراهيم.[134] كان مؤلفو مدراش سفر التكوين على دراية بالاهتمام المسيحي الكبير بسفر التكوين، لذا يعتقد مايكل مورجنسترن أستاذ الدراسات اليهودية في جامعة توبنغن، أن الحاخامات لجأوا إلى تعقيد التفسير ليقطعوا السبيل على المسيحيين الذين شاع لديهم استخدام التفسير الإسقاطي على روايات سفر التكوين. كما يرى أنهم لجأوا لاستراتيجية أخرى في المزايدة على الادعاءات المسيحية. فمثلًا، صوّروا عمل الإله الإعجازي في حالة سارة ورفقة بطريقة تلقي بظلالها على ميلاد مريم العذراء. كان الحاخامات على استعداد للاعتراف بالصعوبات التي يواجهونها (مثل ورود اسم الإله إلوهيم، وهي صيغة جمع نحوية)، وبالتالي جعلوا مناقشة مثل هذه المقاطع مثيرة - ولكن فقط ليستفيدوا منها لصالح روايتهم الخاصة في النهاية. في العديد من المرات، استُخدم الصراع بين عيسو ويعقوب في سفر التكوين لتوضيح الفارق بين روما ما قبل قسطنطين، وروما ما بعد قسطنطين التي أصبحت مسيحية.[135]

في القرن الحادي عشر الميلادي، طابقت حجادة سفر التكوين فقرات من 28 أصحاحًا من سفر التكوين مع فقرات من أسفار الأنبياء والمزامير.[133] وفي القرن العشرين الميلادي، تناول لويس غينزبرغ رواية الكتاب المقدس بناءً على الأدب الحاخامي في كتابه أساطير اليهود حيث خصّص المجلد الأول لقصة الخلق حتى قصة يعقوب، والمجلد الثاني من قصة يوسف إلى قصة الخروج.[136]

تفسيرات العصور الوسطى[عدل]

الجاؤونيم[عدل]

في القرن العاشر الميلادي، ترجم سعديا جاؤون أسفار موسى الخمسة إلى العربية بعنوان "التفسير" وكتب تعليقًا عليه، حيث بدء أولًا بالترجمة العربية، ثم برّر أسباب الترجمة، وأخيرًا علّق على النص جزئيًا آية بآية. استهل سعديا تعليقه على سفر التكوين بمقدمة، حدّد فيها العلاقة بين التوراة والمعرفة العقلانية. أبرز سعديا أنه في التوراة أوامر ونواهي، بالإضافة إلى وعود بالبركة في حالة الطاعة وباللعن في حالة العصيان، وفيها أيضًا قصص الصالحين والأشرار التي تهدف إلى الترغيب في إتباع الوصايا. وبهذه الطريقة، قام أيضًا بوضع قصص الآباء في أسفار موسى الخمسة بأكملها. لمواجهة تفسير القرائين للكتاب المقدس، صاغ سعديا قواعد تفسيرية، تجعل النص الكتابي متناغمًا مع مصادر المعرفة الأخرى.[137] وهكذا اكتسب تفسير سعديا طابعًا عقلانيًا. هناك تعليقات حاخامية أخرى على سفر التكوين كتبها تلاميذ سعديا صموئيل بن حفني [الإنجليزية] وتنحوم بن يوسف المقدسي [الإنجليزية] في القرن الثالث عشر الميلادي.

القراؤون[عدل]

كبديل للتفسير الحاخامي، طوّر القراؤون تفسيرًا للكتاب المقدس بالعربية في القرن العاشر الميلادي. كتب يعقوب القرقساني، الذي كان يدرس في بغداد، كتاب "الرياض والحدائق"، وهو تفسير لروايات أسفار موسى الخمسة. كان تفسير القرقساني لسفر التكوين فلسفيًا بقوة. كما كان تفسير يفيت بن علي مهتمًا بشكل خاص بالتحليل اللغوي والأدبي والبنيوي للنص في شروحه،[138] تعامل القراؤون مع أبطال سفر التكوين كشخصيات أدبية معقدة، بينما في التفسير الحاخامي الأقدم كانوا بمثابة نماذج للتعاليم الأخلاقية.[139] استخدم يفيت بن علي في تفسيره مفهوم "المُدوّن"، الذي يعمل على حذف واسترجاع الأحداث، الذي يتمتع أيضًا بسمات المحرر من خلال ربط قصص مختلفة.[140]

مدرسة شمال فرنسا[عدل]

مال التفسير اليهودي في شمال فرنسا في القرنين الحادي عشر والثاني عشر الميلاديين إلى التوجّه نحو المعنى الحرفي. كان الحاخام راشي الأكثر شهرة ونجاحًا في التعليق على سفر التكوين لأنه عرف كيفية الجمع بين المدراش التقليدي والأشكال الجديدة لتحليل النص، كما تميّز أيضًا بالاسلوب الدفاعي في تفسيره. على سبيل المثال، قال بأن الغرض من قصة الخلق هو تعريف الأمم بسيادة الإله على الكون وقراره بإعطاء أرض إسرائيل لشعب بني إسرائيل. كان ذلك ردًا على احتلال الصليبيين للقدس. كما ابتعد راشي في تعليقه على عصور ما قبل التاريخ عن التفسيرات المسيحية في زمانه، مثل استخدامه كلمة "روح" في التكوين 1: 2 (بدلًا روح الله)، وأن الملاك يعتمد كليًا على الإله، ولا يستطيع أن يفعل شيئًا من تلقاء نفسه، وأنه في قصة جنة عدن لا يوجد مبرر للخطيئة الأصلية. كما تجنب راشي انتقاد تصرفات الآباء الكتابيين. ومن ناحية أخرى، اعتبر راشي في تفسيره أن عيسو، شقيق يعقوب التوأم غير المبارك، يمثل المسيحية استنادًا إلى المدراش، حيث سلط راشي الضوء على سوء سلوك عيسو المتكرر.[138][141]

أما صموئيل بن مئير [الإنجليزية] حفيد الحاخام راشي، فقد أوضح في تعليقه أن الغرض من قصة الخلق مثلًا، هو إثبات تقديس يوم السبت، وكرّر عدة مرات في تعليقه أن سفر التكوين لم يكتبه موسى بناءً على إملاء الإله، بل صاغه موسى نفسه.[138] واهتم بيخور شور [الإنجليزية] تلميذ راشبام في تعليقه على سفر التكوين بشكل خاص بالتصوير النفسي للشخصيات الرئيسية، والخلفية الثقافية للحبكة وأسلوب السرد. وذكر مرتين أن أحد المحررين شارك في كتابة نص سفر التكوين.[138][142]

مدرسة الأندلس[عدل]

كان تعليق إبراهيم بن عزرا على التوراة مثيرًا للاهتمام من الناحية اللغوية. ففي تعليقه على التكوين 12: 5، أشار إلى أن هذه العبارات أضافها أحد المحررين قديمًا. كان لابن عزرا تعليقين أحدهما طويل (غير مكتمل) وآخر قصير. تناول التعليق الطويل تحليل النص والتفسيرات المتعلقة بالمحتوى بشكل منفصل؛ وتضمّن التعليق القصير أيضًا استطرادات فلسفية وعلمية.[138] وفي تعليقه الموسع على التوراة، جمع موسى بن نحمان بين نتائج تفسير شمال فرنسا والتفسير الأندلسي. ففي تعليقه على روايات سفر التكوين، اتبع القاعدة التفسيرية "أعمال الآباء إرشاد للأبناء" وفسّرها بالأمثلة.[138] فمثلًا، جعل إقامة إسحاق غير الطوعية في جرار،(التكوين 26: 1) رمزًا للسبي البابلي، وأن الآبار الثلاثة التي حفرها هناك(التكوين 26: 19-22) ترمز إلى هيكل سليمان والهيكل الثاني وهيكل القدس الثالث الذي لن يكون قابلًا للتدمير، كما أن عيسو يرمز دومًا إلى الإمبراطورية الرومانية، وأن إرسال يعقوب رسلًا للقاء عيسو(التكوين 32: 3) تتوافق مع سياسة المكابيين في التحالف مع روما. كما أنه عندما قسّم يعقوب عائلته إلى ثلاث مجموعات خوفًا من عنف عيسو، تشير إلى المجتمعات اليهودية المختلفة في الشتات حيث إذا وقع أحدهم ضحية مذبحة، فربما ينجو الآخر.[143]

مدرسة برفانس[عدل]

هاجرت عائلة قمخي من الأندلس إلى بروفانس في القرن الثاني عشر الميلادي، حاملين معهم تراث التفسير اليهودي الذي تطور في ظل الثقافة العربية الإسلامية. كان المدراش الحاخامي التقليدي يحظى باحترام كبير في المجتمعات اليهودية في منطقة بروفانس ذات الأغلبية المسيحية؛ كرّست عائلة قمخي أنفسهم لمهمة إشاعة الأشكال الأحدث من تحليل النصوص. كتب الحاخام ديفيد قمخي، المعروف اختصارًا باسم "راداك"، تعليقًا فقهيًا وفلسفيًا للتوراة، والذي (على عكس راشي) لا يعيد سرد المدراش، ولكنه يقتبس من المصادر. يتميز تعليقه على سفر التكوين بحقيقة أنه يستكشف بالتفصيل دوافع الأبطال والمشاكل التي يتعين عليهم مواجهتها.[138] اختلف راداك عن الحاخامات الآخرين الذين يميلون إلى وصف مثل هذه الشخصيات بلغة أسطورية ويبررون أفعالهم وفقًا لتدينهم، فكانت تصويراته مفعمة بالحيوية والإنسانية والتماسك، والعمق النفسي والتاريخي.[144]

صوفية العصور الوسطى[عدل]

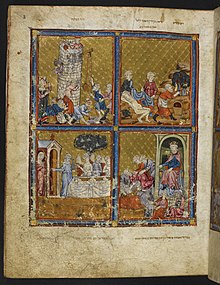

كان سفر التكوين بمثابة المصفوفة التي يمكن لأدب القبالاه أن يطور موضوعاتها. لذلك، فإن التعليق الصوفي على نص سفر التكوين شغل اهتمامًا كبيرًا في أعمال أدب القبالاه. في القبالاه، يُفهم الخلق على أنه فيض من الإله العليّ (عين سوف)؛ وأن السفيروت العشر، صفات الإله في العالم العلوي، لها نظيراتها الأرضية في قصة الخلق. على سبيل المثال، تتوافق أيام الخلق مع السيفروت من حيسيد إلى ملخوت.[145] وفي الزوهار ترمز جنة عدن التكوين إلى جنة عدن السماوية التي تصعد إليها النفس عبر القاعات السبع (هشالوت). كما ربط أدب القابالاه بين رؤية عربة العرش في سفر حزقيال(حزقيال 1: 4-28) مع نص سفر التكوين، فجعل الكائنات الأربعة في رؤية حزقيال تتوافق مع الملائكة الأربعة ميخائيل وجبرائيل وأوريئيل [الإنجليزية] ورافائيل، وهؤلاء بدورهم يتوافقون مع أنهار الجنة الأربعة التي تنبع من جنة عدن.[145](التكوين 2: 10)

الوصايا في سفر التكوين[عدل]

يتضمن سفر التكوين عددًا من الوصايا الـ 613 (الميتزفة)، وهي:

- التكوين (1: 28) وصية التكاثر.[146]

- التكوين (2: 2-3) السبت وبدايته في المساء.[147]

- التكوين (17: 10-11) الختان.[148]

- التكوين (32: 33) تحريم أكل لحم عضل الفخذ (حسب تفسير السفارديم المقصود فقط إزالة العصب الوركي، حسب التفسير الأشكناز الامتناع عن لحم ظهر الحيوان).[149]

الطقوس اليهودية[عدل]

يُقرأ سفر التكوين جهرًا في الكُنيّس على مدار العام، موزعة على اثني عشر قسمًا أسبوعيًا، بالإضافة إلى ذلك، فإن قراءة التوراة في عيد رأس السنة (روش هاشناه) تكون من سفر التكوين، التكوين 21: 1-34 (ولادة إسحاق) في اليوم الأول والتكوين 22: 1-24 (التضحية بإسحاق) في اليوم الثاني.[150] ينسب التفسير الحاخامي مغفرة بني إسرائيل في روش هاشناه ويوم كيبور إلى مزايا إبراهيم وإسحق. ومن خلال أيديولوجية الاستشهاد في العصور الوسطى، أصبح إسحاق رمزًا للنجاة من الكوارث، وبالتالي رمزًا لمغفرة الإله.[151] كما يُتلى التكوين 2: 1-3، سبع مرات في طقوس السبت.[152]

تتلى أيضًا البركات الواردة في سفر التكوين (التكوين 27: 28-29؛ 28: 3-4؛ 49: 25-26)، بالإضافة إلى بركات الكتاب المقدس الأخرى، في قداس نهاية السبت. كما أن مباركة يعقوب لحفيديه أفرايم ومنسى في التكوين 48: 16 هي جزء من صلاة المساء للأطفال؛ ويتلو الآباء بركة التكوين 48: 20 في وجبة السبت وفي مناسبات أخرى.[152]

المسيحية[عدل]

العهد الجديد[عدل]

يوجد في العهد الجديد حوالي 30 اقتباسًا من سفر التكوين، وحوالي ضعف ذلك إشارات واضحة إلى هذا السفر.[153] بحسب ما جاء في إنجيل مرقس،(مرقس 10: 1-12) برر يسوع الناصري تحريم الطلاق بما جاء في قصة الخلق في سفر التكوين.(التكوين 1: 27)(التكوين 2: 24) يشير هذا إلى فهم أن الزواج الواحد تأسس مع خلق الإنسان، وهو الأمر الذي لم يكن شائعًا في عالم سفر التكوين الذي كانت فيه زواجات تعدُّدية.[154]

تأثرت مقدمة إنجيل يوحنا بالتكوين 1: 1 من خلال البدء بكلمات: "في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. 2 هذا كان في البدء عند الله."(يوحنا 1: 1-2) وبالنسبة لبولس الطرسوسي، كان إبراهيم، الواثق في وعد الإله، نموذجًا للإيمان الذي لا يعتمد على الأعمال. وعلى أساس التكوين 15: 6، طور بولس فهمه للإيمان والتطهُّر.[155] ضرب بولس المثل بالأخوين إسحاق وإسماعيل(غلاطية 4: 21-30) ويعقوب وعيسو(رومية 9: 6-3) (رومية 9: 6-13) حرية الإله في اختيار أين تحل بركته.[153] كما كان خلق آدم من الأرض(التكوين 1: 27) بالنسبة لبولس إشارة إلى الجسد الجديد عند القيامة.[153](كورنثوس الأولى 15: 45)

بالنسبة لكاتب الرسالة إلى العبرانيين، فإن يسوع هو رئيس الكهنة المذكور في المزمور 110 على رتبة ملكي صادق؛(العبرانيين 7: 1-22) ربط الكاتب ذلك بلقاء إبراهيم مع ملكي صادق في التكوين 14: 18-22.[153] اقتبس سفر رؤيا يوحنا في موضوعاته من سفر التكوين عدة مرات. فمثلًا في أورشليم الجديدة [الإنجليزية]، توجد شجرة حياة(الرؤيا 22: 2) كما في جنة عدن، كما أشار سفر رؤيا يوحنا إلى يسوع على أنه "أسد من سبط يهوذا"(الرؤيا 5: 5) التي اقتُبست من بركة يعقوب في نهاية سفر التكوين.[153](التكوين 49: 9)

الكنيسة قديمًا[عدل]

اهتم آباء الكنيسة بشدة بتفسير سفر التكوين. أكثر ما أذهلهم هو خلق العالم في ستة أيام (هيكساميرون). لم ينجُ من تعليق أوريجانوس على سفر التكوين فقط إلا أجزاء، وهناك أيضًا عدد من المواعظ من سفر التكوين بخط يده. كما تحظى عظات باسيليوس الكبير حول الخلق في الأيام الستة المكتوبة باليونانية اهتمامًا رئيسيًا. كما كتب شقيقه الأصغر غريغوريوس أسقف نيصص عملاً عن خلق الإنسان، كان يقصد منه أن يكون مكملاً لعمل أخيه. بدءًا من التكوين 2: 4، بدأ غريغوريوس بشرح الفكرة الشائعة وقتها حول مركزية الأرض، وعلى ما يبدو لم يكن على إطلاع بالخلاف بين الرواية الكتابية ونظريات كلوديوس بطليموس. اعتمد غالبية آباء الكنيسة نظريات بطليموس؛ فيما اعتمدت أقلية، منهم كوزماس إنديكوبليستس نظرية الأرض المسطحة.[156]

كتب أفرام السرياني تعليقًا موسعًا على سفر التكوين باللغة السريانية. وعلى النقيض من قصيدته الترنيمة، فقد استغنى عن التفسير النمطي في هذا العمل النثري، واقتصر في الغالب على المعنى الحرفي للنص. يتعامل النصف الأول من هذا التعليق مع قصص الخلق والسقوط والطوفان. في بعض الحالات، قام فقط بإعادة صياغة النص الكتابي، وفي حالات أخرى قدم تفسيرات لها نظيراتها في التفسير اليهودي. أجرى أفرايم مناقشات مكثفة مع محاوريه اليهود، خاصة في نصيبين. ربما كان أفرام على دراية بالتفسير اليهودي للكتاب المقدس، على الرغم من أن مصادره التي اعتمد عليها غير معروفة.[157] كانت هناك علّق الكثيرون على سفر التكوين باللغة اللاتينية مثل أوغسطينوس الذي كانت له وحده خمس أطروحات حول سفر التكوين. كانت أطروحته الأولى عن الخلق في الأيام الست التي كانت تهدف إلى دحض انتقادات المانويين لسفر التكوين. حاول أوغسطينوس تفسير سفر التكوين حرفيًا، وخصّص آخر كتابين في مجموعته الاعترافات لمدح خلق العالم، بالإضافة إلى استخدامه رواية سفر التكوين في كتابه مدينة الإله. رغم ذلك، لم يتجاوز أوغسطينوس أبدًا في تعليقاته الأصحاح الثالث من سفر التكوين.[158] في رسالته "De Genesi ad litteram"، ابتكر أوغسطينوس "العرض الأكثر شمولاً وعمقًا وتأثيرًا في علم الكونيات المسيحي في العصور القديمة"، والذي يتضمن أيضًا، بالإضافة إلى قصص الخلق في الأيام الستة وجنة عدن وسقوط الإنسان.[159] رأى أوغسطينوس تقاربًا كبيرًا بين قصة الخلق الكتابية وقصة طيماوس أفلاطون. كانت قراءة سفر التكوين بطريقة أفلاطونية لا تزال جديدة تمامًا على الغرب اللاتيني؛ وكان أوغسطينوس على علم بها نظرًا لاتصاله بأمبروزيوس.[160] بالنسبة لأوغسطينوس، فإن فهم قصة الخلق يعني حرفيًا تفسيرها "في ضوء الأبدية"؛ فمثلًا في التكوين 1: 3-5، النور والمساء والصباح هي تسميات للملائكة الذين يتأملون ويسبحون الإله. من ناحية أخرى، كان طرد الزوجين البشريين من الجنة حقيقة تاريخية بالنسبة لأوغسطينوس، ولم يستبعد معاني أعمق إضافية.[161]

خدمت قصص الآباء الكتابيين آباء الكنيسة في المقام الأول لتوضيح المبادئ الأخلاقية. وقد علق عليها أمبروزيوس على وجه الخصوص بهذا المعنى، متبنيًا تفسيرات فيلو السكندري، لكنه كان قادرًا أيضًا على ربطها باقتباسات مؤلفي العهد الجديد من سفر التكوين. اعتقد آباء الكنيسة أن هناك سمة خاصة في قصة يوسف، حيث كان يوسف نموذجًا للفضيلة، ولكن بها أيضًا أوجه تشابه مع آلام المسيح، كما أشار قيصريوس الآرلي [الإنجليزية] على وجه الخصوص.[162] كما فسّر بعض آباء الكنيسة مثل أيلاري أسقف بوتييه وأمبروزيوس وقيصريوس الآرلي الضيوف الثلاثة الذين استضافهم إبراهيم في بستان ممرا(التكوين 18: 16-33) أنهم أشارة إلى الثالوث.[163]

حظي التعليق الفلسفي لجيروم على سفر التكوين بمكانة خاصة بين تعليقات الكنيسة المبكرة حول سفر التكوين. شكّك جيروم، الذي عاش في بيت لحم وتلقى دروسًا في اللغة العبرية على أيدي حاخامات، في هذه مصادر المقاطع الكتابية الصعبة. لذا، قارن جيروم هذه المقاطع في تعليقه مع التعليقات المقابلة لها في التلمود والمدراش. في الواقع، أراد جيروم التعليق على كل أسفار العهد القديم بهذه الطريقة؛ لكنها لم يفعل ذلك إلا مع سفر التكوين.[164] تأثرت تفسيرات سفر التكوين في الكنيسة الغربية اللاتينية بتعليقات جيروم وأوغسطينوس وأمبروزيوس، ويبدو ذلك جليًّا في تفسيرات بيدا وكاسيودوروس. وقد جمع إيزيدور الإشبيلي التفسيرات التي سبقته للسفر في تفسيره المُسمّى "Quaest. de veteri et novo Covenanto; De ortu et obitu patriarcharum".[163]

الكنيسة في العصور الوسطى[عدل]

من سمات تناول الكُتّاب لسفر التكوين في العصور الوسطى، إثراء روايات الكتاب المقدس بمواد من عاديات اليهود ليوسيفوس وسفر اليوبيلات وحياة آدم وحواء. على سبيل المثال، كانت قصة سقوط لوسيفر وملائكة الجحيم المتمردين مُكمّلةً لقصة الخلق؛ وأن الإنسان الأول آدم خُلق من ثمانية أنواع من المواد، وأنه أُغري بتفاحة، ونبتت على قبره شجرة الصليب. ومع الوقت، نُشرت إعادة صياغة لسفر التكوين باللغات العامية، واختلطت المواد فلم يعد معروفًا أن ليس كل شيء مكتوبًا في هذه المواد موجود في الكتاب المقدس،[165] مثل كتاب "وقائع العالم" الذي كتبه باللغة الألمانية العليا الوسطى الأرستقراطي الفييني يانس دير إنيكل [الإنجليزية]، والذي بدأه بقصة الخلق وإعادة رواية سفر التكوين حتى قصة برج بابل، فيما امتدت بعض الأعمال الأخرى حتى قصة إبراهيم. بالنسبة لعلماء العصور الوسطى، أثار سفر التكوين عددًا من المشكلات التي نوقشت كثيرًا مثل أبعاد الفلك، وعدد الحيوانات المنقولة فيه، ونسب القايينيين والشيثيين مع ذكر لامك في كلا السلالتين. وفي مرات عديدة، أشار المؤلفون بإسقاطات رمزية إلى يسوع المسيح في سفر التكوين. على سبيل المثال، اعتبروا الفُلك رمزًا للمسيح، حيث ربطوا فتح باب الفلك في نهاية الطوفان بفتح جرح جانب المسيح المصلوب.[165]

عصر النهضة[عدل]

كتب مارتن لوثر كتاب "التكوين العظيم" في أربعة مجلدات. استخدم مارتن لوثر التكوين 3: 15 كمفتاح لتفسير سفر التكوين التي فسّرها بأنها وعد بانتصار المسيح على قوى الدمار. بالنسبة إلى لوثر، فإن إبراهيم وإسحاق ويعقوب أمثلة على الإيمان الذي يعتمد كليًا على وعد الإله، كما اعتبر نبوءة بركة يعقوب أيضًا وعد بانتصار المسيح.[166] وفي سنة 1554م، نُشر تعليق لجان كالفن على سفر التكوين. كان هناك خلاف بين كالفن واللوثريين الألمان حول الفهم الصحيح للعشاء الرباني، والذي اشتعل من جديد بعد إجماع تيغورينوس [الإنجليزية]، والذي أثر أيضًا على موقف كالفن تجاه لوثر وتفسيره للكتاب المقدس. استخدم كالفن محاضرة لوثر المطبوعة عن سفر التكوين حتى التكوين 25: 11، متفقًا معها حول الخطوط العريضة، ولكن مع الابتعاد بشكل حاد عن الأسئلة الفردية. أثار كالفن إشكالية حول كيفية قيام موسى بكتابة سفر التكوين، وهو حيّ وقت الخروج؛ وأنه كتبه لبني إسرائيل في عصره بطريقة سهلة الفهم، على الرغم من أن موسى كان مصريًا مثقفًا للغاية. رأى كالفن أن المدلول الرئيسي لسفر التكوين أنه بعد الخليقة وسقوط الإنسان، وعد الإله البشرية بإصلاحها من خلال المسيح كوسيط؛ وبفضل العناية الإلهية، هناك دائمًا جماعة على الأرض تعبده، حتى لو كانت تتعرض للاضطهاد في كثير من الأحيان. وبالتالي فإن الآباء ينتمون إلى نفس الكنيسة التي ينتمي إليها كالفن وقرائه. ولكن بسبب الفجوة الزمنية الطويلة، توجد اختلافات ثقافية، وليست كل تفاصيل سفر التكوين ذات صلة بقراء اليوم.[167]

كنص مسيحي أساسي، دُرس سفر التكوين منذ منتصف القرن السابع عشر الميلادي في المقام الأول من ناحيتين: هل يقدم تسلسله الزمني إطارًا موثوقًا به للتاريخ المبكر للبشرية؟ وهل كان موسى مؤلفه؟. في سنة 1650م، نشر رئيس الأساقفة الأنجليكاني جيمس أوشر كتابه "حوليات العهد القديم"، الذي طرح فيه أطروحة مفادها أن العالم خُلق ليلة الأحد 23 أكتوبر 4004 ق.م.، على أساس المادة التاريخية في الكتاب المقدس العبري.[168] قادت الدراسات الإثنوغرافية وقصص رحلات العالم الجديد إسحاق لا بيرير [الإنجليزية] إلى أطروحة مفادها أن آدم لم يكن الإنسان الأول، بل كان أول يهودي. اقترحت أطروحته حول ما قبل آدم أن عصور ما قبل التاريخ في سفر التكوين لا ينبغي أن تكون هي التاريخ المبكر للبشرية جمعاء. كما شكك لا بيرير في أن موسى هو من كتب سفر التكوين. اتخذ توماس هوبز وجهة نظر مماثلة في كتابه اللفياثان حيث رأى أن موسى كان مُشرّعًا، وأنه لم يكتب الأجزاء السردية من أسفار موسى الخمسة، بما في ذلك سفر التكوين.[169]

تاريخ الدراسات حول السفر[عدل]

الدراسات البروتستانتية[عدل]

كانت الملاحظات حول سفر التكوين ذات أهمية كبيرة في تطوير النقد الأدبي للعهد القديم ونقد الصياغة والتاريخ الديني لبني إسرائيل القدماء. استخدمت قصة الخلق الأولى اسم الإله إلوهيم، في حين أن استخدمت قصة الخلق الثانية التي تبدأ في التكوين 2: 5 اسم الإله يهوه، لذا افترض يوهان جوتفريد إيخهورن سنة 1779م وجود مصدرين رئيسيين يتكون منهما كامل نصوص أسفار موسى الخمسة (المصدر الإلوهيمي والمصدر اليهوي). في سنة 1798م، رجح كارل ديفيد إيلجن [الإنجليزية] وجود كتابات من ثلاث مصادر في سفر التكوين، وأشار إلى وجود مصدر مختلف في سفر التثنية؛ ومن ثم أصبحت نظرية المصادر الأربعة (الفرضية الوثائقية القديمة) معروفة بشكل أساسي، حتى وإن ظل التقبُّل العلمي لها محدودًا في البداية. تغير ذلك مع نشر أعمال هيرمان هوبفيلد [الإنجليزية] سنة 1853م، وإدوارد ريهم [الإنجليزية] سنة 1854م. ولكن ظل هناك اعتقاد بأن النص، الذي يبدأ بالتكوين 1: 1 ويستخدم اسم الإله إلوهيم هو الأقدم ("الأصلي")، وأنه إضيفت إليه كتابات لاحقة أيضًا "إلوهيمية" تحتوي على قصص الآباء. ثم، أضيف بعدئذ النص اليهوي، والذي مثل "النص الأصلي"، يحتوي على قصة للخلق أمكن التعرف عليها من خلال استخدامه لاسم الإله يهوه. قدّم يوليوس فلهاوزن مراجعة لهذه الفرضية بدءًا من سنة 1876م بعنوان "تأليف التوراة، ما قبل تاريخ بني إسرائيل" قال فيها أن الرواية الثانية للخلق (اليهوية) أقدم بقرون من الرواية الأولى التي كتبها الكهنة، لذا فإن القواعد الشاملة للشريعة التي تميز المصدر الكهنوتي لا تنتمي إلى الأصل الأقدم، وأنه في الفترة المبكرة للديانة الإسرائيلية، حين كان الأنبياء نشطين، ولم يكن هناك بعد توجُّه نحو "الشريعة".[170] على خطى فلهاوزن، لم يعد النقد الأدبي ينظر إلى سفر التكوين على أنه كتاب، بل باعتباره الجزء الأول من الوحدة الأدبية "الأسفار الستة Hexateuch" (أسفار موسى الخمسة وسفر يشوع)، والتي تنقسم إلى عدة أسفار لأسباب عملية.

بالنسبة لهيرمان جونكل [الإنجليزية]، كان فصل مصادر الأسفار الستة وفقًا لمنهجية النقد الأدبي سنة 1922م بمثابة مجد لعلم دراسة الكتاب المقدس البروتستانتي الحديث.[171] في بداية القرن العشرين الميلادي، كان هناك تفاؤل بأنه من خلال هذا الفصل بين المصادر أصبح من الممكن تحديد مصدر كل آية، وفي بعض الحالات كل كلمة. تسائل جونكل في تعليقه على سفر التكوين المبني على نموذج فلهاوزن، الذي يعتبر كلاسيكيًا، عن التقاليد الشفهية القديمة وراء هذه المصادر المكتوبة المعاد بناؤها وصياغتها: "هل سفر التكوين عبارة عن مجموعة من الأساطير؟".[172] استنبط جونكل أن الشكل الفني لهذه القصص يرجع لأن الذي جمع النص "تجاهل بإهمال الشكل الفني لهذه الأساطير، فلم يحرم نفسه من مستوى عالٍ من المتعة فحسب، بل لم يتمكن أيضًا من إنجاز المهمة العلمية المتمثلة في فهم سفر التكوين بشكل كامل".[173] يدين جونكل بفكرة هذا النهج الجمالي والأدبي التاريخي إلى يوهان جوتفريد هيردر، الذي ميّز في سفر التكوين بين "الأساطير البدائية" (الأساطير السابقة) وقصص الآباء الملحمية؛ واعتبر قصة يوسف رواية قصيرة.[174]

من سنة 1949م إلى سنة 1953م، كتب جيرهارد فون راد [الإنجليزية] تعليقًا مقبولًا على نطاق واسع ومفهوم بشكل عام على سفر التكوين مع التركيز على نقد الصياغة. رأى فون راد أن مؤلف المصدر اليهوي (وعلى غراره أيضًا مؤلفو المصادر الأحدث) ما هو إلا جامع للنصوص يتمثل إنجازه في ترتيب الملاحم الفردية في سرد مستمر.[175] بين سنتي 1974م و 1982م، نشر كلاوس فيسترمان تعليقًا علميًا شاملاً على سفر التكوين في ثلاثة مجلدات، جمع فيه بين النقد الأدبي ونقد الصياغة؛ وأخذ في اعتباره أوجه التشابه الدينية والتاريخية لبني إسرائيل مع البيئة المحيطة بهم. رأي فيسترمان أنه من الممكن التوصل إلى روايات شفهية قديمة جدًا من شأنها أن تسمح بإلقاء نظرة سريعة على الأيام البدوية الأولى لبني إسرائيل.[176]

الدراسات اليهودية[عدل]

منذ أواخر القرن التاسع عشر الميلادي، ألقى علماء يهود مثل صموئيل ديفيد لوتساتو [الإنجليزية] وأمبرتو كاسوتو [الإنجليزية] والحاخام الأرثوذكسي ديفيد تسفي هوفمان [الإنجليزية]، نظرة فاحصة على النقد الأدبي وفق مدرسة فلهاوزن بهدف دحضه. حاول هوفمان إثبات أن المصدر الكهنوتي هو أقدم مصادر أسفار موسى الخمسة، وبالتالي يعكس الترتيب الزمني الذي افترضته مدرسة فلهاوزن، وهو النهج الذي اتبعه فيما بعد يحزقيل كوفمان ومدرسته في إسرائيل وأمريكا.[177] كتب سامسون هيرش، وهو شخصية تأسيسية في اليهودية الأرثوذكسية الحديثة، تعليقات على تفسيرات التوراة التي تعارض اليهودية الإصلاحية المعاصرة، لكنها في أحسن الأحوال تنتقد النقد الكتابي البروتستانتي بشكل غير مباشر. بناءً على الاستعارات الرمزية الرومانتيكية، فسّر هيرش سفر التكوين رمزيًا وتأثيليًا وفق "مبدأ تقارب الصوت".[178]

في سنة 1934م، نُشر تعليق على سفر التكوين للحاخام الليبرالي بينو جاكوب [الإنجليزية] في برلين. بالنسبة لجاكوب، كانت علاقة التوراة ببني إسرائيل هي المفتاح التفسيري لسفر التكوين؛ كان عمله الرئيسي هو أن يُكوّن "تعليقًا يهوديًا علميًا مستقلاً" على سفر التكوين. يُظهر تعليق جاكوب إلمامه الكبير بالروايات اليهودية في التفسير، وأضاف قدرًا كبيرًا من الملاحظات الفردية، بما في ذلك تخميناته حول معاني الأعداد في سفر التكوين.[179] ورغم رفض جاكوب الحازم للنقد الأدبي والصياغي البروتستانتي، لم يمنع ذلك اللاهوتيين البروتستانت من الإقبال على تعليقه على سفر التكوين. على سبيل المثال، استشهد كارل بارث باستمرار بتعليق جاكوب، الذي استعار منه تشبيه الخليقة باعتبارها "بيت العالم" الذي يبنيه الإله ويجهزه للإنسان.[180]

على الرغم من أنه يمكن القول بأن تصوير فلهاوزن السلبي لليهودية الحاخامية في سياق الحرب الثقافية في بروسيا كان غالبًا ما يستهدف به الكاثوليكية المعاصرة، إلا أن مؤسس ما يسمى بالنقد العالي كان يعتبر معاديًا للسامية؛ لذلك لم تُدرس الفرضية الوثائقية الحديثة في البداية في المعاهد الدينية اليهودية. لخّص سولومون شيختر [الإنجليزية] هذا الرفض سنة 1903م في الصيغة: النقد العالي هو زيادة في معاداة السامية. تغير ذلك مع العالم الكتابي الإسرائيلي يحزقيل كوفمان الذي اشتهرت أعماله في العالم الناطق باللغة الإنجليزية على يد تلميذه موشيه غرينبيرغ، حيث تبنّى كوفمان فكرة تمييز فلهاوزن بين مصادر الأسفار الستة، ولكنه لم يتقبّل ترتيب فلهاوزن الزمني لها. يعتقد كوفمان أن المصدر الكهنوتي هو الأقدم؛ وأن أسفار موسى الخمسة كُتبت بأكملها في زمن مملكتي إسرائيل ويهوذا، أي في زمن وجود دولة للشعب اليهودي (وهو الأمر الذي كان مهمًا لكوفمان كصهيوني). وهكذا فتح كوفمان الباب أمام الفرضية الوثائقية الحديثة في إسرائيل وأمريكا.[181]

باعتباره باحثًا أدبيًا في العبرية، يعتبر روبرت ألتر أن دراسة الأساطير المفترضة المنقولة شفهيًا والمصادر المكتوبة المبنية عليها المعاد بناؤها قليلة الفائدة، ويفضل الاعتماد على قراءة النص النهائية. ترجم الحاخام الإسرائيلي مردخاي بروير تعليق سامسون هيرش على أسفار موسى الخمسة إلى اللغة العبرية الحديثة. يتقبّل بروير نفسه الافتراضات الأساسية للنقد الأدبي، لكنه يرى في مصادر أسفار موسى الخمسة نية المؤلف الإلهي لتوصيل التوراة من وجهات نظر مختلفة.[182]

الدراسات الكاثوليكية[عدل]

في بداية القرن العشرين الميلادي، قامت اللجنة الكتابية البابوية بتقييد تفسير العهد القديم بشكل كبير، وقامت بنشر إجابات على مواضيع مثيرة للجدل دون تقديم أي حُجّة تقريبًا، والتي كانت بمثابة مراسيم صادرة عن المجمعات البابوية.[183] فيما يخص سفر التكوين، أصدرت المراسيم التالية:

- في 27 يونيو 1906م، صدر مرسوم بأن موسى هو مؤلف أسفار موسى الخمسة؛ أنها لم تُجمع من المصادر. ومع ذلك، لا يجب أن يُفهم هذا كما لو أنه كتب أسفار موسى الخمسة بأكملها بيده أو أملاها على شخص ما؛ ربما يكون قد كلّف أيضًا العديد من الأشخاص بكتابة العمل، ووافق أخيرًا على عملهم. وربما استخدم موسى نفسه المصادر (وثائق مكتوبة أو روايات شفهية) عند كتابة أسفار موسى الخمسة.

- في 30 يونيو 1909م، صدر مرسوم بأن الأصحاحات الثلاثة الأولى من سفر التكوين تاريخية بطبيعتها، وليست أساطير أو قصص رمزية. تتعلق هذه الأصحاحات بخلق زوجين بشريين بدائيين في حالة من العدل والاستقامة والخلود، وسقوط الإنسان وطرد الأسلاف من الجنة. وفيما يتعلق بخلق العالم، كان لآباء الكنيسة تفسيرات مختلفة؛ لذلك، حتى المفسرين الكاثوليك المعاصرين يمكنهم مناقشة ما إذا كان مصطلح "اليوم" يجب أن يُفهم حرفيًا على أنه يوم طبيعي أو مجازيًا على أنه فترة زمنية.

مثّلت الرسالة العامة الإلهام الإلهي للروح [الإنجليزية] الصادرة سنة 1943م نقطة تحول، حيث فتحت حرية أكبر للتفسير الكاثوليكي. في رسالة بتاريخ 16 يناير 1948م إلى رئيس الأساقفة إيمانويل سوهارد (مصادر أسفار موسى الخمسة وتاريخ سفر التكوين 1-11)، أكّد البابا الكاثوليكي بيوس الثاني عشر عن صحة مرسوميّ اللجنة الكتابية الصادرين سنتي 1906م و1909م، حيث أن معرفة ما إذا كانت هناك مصادر لأسفار موسى الخمسة يُعد أمرًا صعبًا، ويتطلب المزيد من التحقيق من قبل العلماء الكاثوليك. كما أن الخصوصية الأدبية للتكوين 1-11 (التاريخ البدائي) تعتبر موضوعًا معقدًا، ولا ينبغي رفض تاريخيته في جميع المجالات، ولكن من الخطأ أيضًا تجاهل الأشكال الأدبية لهذه النصوص وتطبيق معايير عليها لا تتوافق معها. وفي سنة 1993م، نشرت لجنة الكتاب المقدس وثيقة بعنوان "تفسير الكتاب المقدس في الكنيسة"، والتي تعترف بالتعددية المنهجية في التفسير. ولا يشمل ذلك النقد الأدبي والصياغي فقط. وفي الفترة بين سنتي 2003-2008م، نُشر التعليق الأكثر تفصيلاً باللغة الألمانية على سفر التكوين حتى الآن في أربعة مجلدات. في ذلك التعليق، تبنّى كاتبه لوثر روبرت الفرضية الوثائقية الحديثة، واعتبر أن النص كُتب بشكل غير متزامن، وتمسّك بفكرة أسبقية المصدر اليهوي (اعتقد أنه كُتب في زمن داود وسليمان) على المصدر الإلوهيمي (المكتوب حوالي سنة 740 ق.م.). أرجع روبرت تاريخ أقدم الروايات التاريخية المتعلقة بيعقوب إلى نهاية العصر البرونزي (القرن الرابع عشر/الثالث عشر قبل الميلاد)، عندما انتقل مجموعة من الآراميين من الضفة الشرقية لنهر الأردن، ربما بقيادة الشخصية التاريخية يعقوب، إلى منطقة شكيم. قدّم تعليق روبرت معلومات مفصلة عن تاريخ قبول قصص الشخصيات في سفر التكوين في العصور القديمة المتأخرة والعصور الوسطى.[184]

التقاليد الأدبية[عدل]

* الأرقام التي كتبت بخط عريض هي رقم الفصل.

* الأرقام التي كتبت بخط صغير هي أرقام الآيات؛ حرفا a وb، هما جزئي الآية الواحدة.

* الحروف J، وE، وP يعنون التقليد اليهوي، والتقليد الإيلوهي، والتقليد الكهنوتي.

* علامة الاستفهام، تفيد عدم الجزم.

- هذه النظرية، غير مقبولة من قبل جميع المنظمات والمذاهب في التراث اليهودي المسيحي، وهي انطلقت من غير أوساط رجال الدين، وتبنت من قبل عدد وافر منهم لاحقًا.

إلى جانب تقسيم سفر التكوين حسب تسلسل مواضيعه، فهناك التقسيم الثاني الذي يعتمد أساسًا على النقد النصي، وفقه اللغة العبرية القديمة وتطورها، والفوارق الإنشائية في النصوص، ويعرّف باسم «التقسيم العرضي» مقابل التقسيم الطولي الخاص بحلقات السفر. أحد أبرز القضايا التي ساعدت في التأسيس لنظرية التقاليد الأدبيّة، الواسعة القبول بين علماء الكتاب المقدس، هي استعمال ألفاظ جلالة مختلفة، ولاسيّما في الروايات المتوازية، على سبيل المثال فإنّ إحدى روايتي طرد هاجر تستخدم اسم الجلالة يهوه - والذي كتبه اليهود إنما نطقوه تبجيلاً أدوناي بمعنى الرّب أو السيّد، ومنها في الترجمة السبعينية كيريوس، ومن هنا استخدمت النسخ العربية لفظ الرّب للإشارة إليه - والرواية الثانية تستعمل الاسم الشائع للجلالة ئيل، وانطلاقًا من ذلك أقرّ النقاد هذين الاسمين لتسمية تقليدين أدبيين مختلفين، التقليد اليهوي ويرمز له (ي)، والتقليد الإلوهيمي ويرمز له (أ)، وإلى جانب هذين التقليدين هناك تقاليد ثالث هو الكهنوتي (ك)، والأقل وضوحًا في سفر التكوين.[185]

لكل تقليد من التقاليد الثلاثة، ما تميّز به، فإن التقليد اليهودي واقعي وتصويري وغني بالاستعارات، وله إنشاء رواي قصص، ولا يتردد في الكلام عن الله بألفاظ كثيرة الصور والتشابيه على سبيل المثال: «سمعا وقع خطا الرّب الإله»،تك 8:3] «إنه يروي خلق الإنسان بأسلوب مجازي تكثر فيه الصور والتشابيه، وبهذه الطريقة يفسّر اليهوي عن إيمانه بالله الذي خلق الإنسان ومنحه الحياة»؛[186] وفي المقابل، فإنّ الإلوهيمي أشدّ إبرازًا لله بوصفه خالق الكون ومتعالي عنه، أما التقليد الكهنوتي فهو نصوص مرتكزة على تشاريع، ويمتاز إنشاؤه بالتكرار وحصر الأعداد؛ وكمحصلة فإنّ التقليد اليهودي أشدّ اهتمامًا بإبراز العلاقة القائمة بين الله والإنسان، والإلوهيمي أشدّ اهتمامًا بإبراز السمو الإلهي، والكهنوتي أكثر انتباهًا لأمور القانون والعبادة، على سبيل المثال فإنّ روايتي الخلق، الكهنوتية تعكس سيادة الله على العالم كلّه، بينما اليهوية تبرز بوجه خاص العلاقة القائمة بين الله والإنسان.[187]

يعود التدوين المكتوب للرواية اليهوية، إلى القرن العاشر قبل الميلاد باتفاق الآراء، في القدس في زمن الملكية في إسرائيل التي أسسها داود النبي، أما الرواية الإلوهيمية فيعود لما بعد وفاة سليمان وانقسام المملكة الموحدة في القرن التاسع قبل الميلاد، وتنقل تقاليد من الشمال - أي الجليل لا القدس -، وتتردد فيها «أصداء التيار النبوي الصاعد في إسرائيل»؛ أما أحدث التقاليد تدوينًا فهو التقليد الكهنوتي، وقد كتب على الأرجح في العراق زمن السبي، ولذلك فهو تقليد أزمة كاملة: لقد أجلي الرجال والنساء إلى بابل، وخسرت إسرائيل بلادها، وزال الملك والهيكل، ولم يعد بإمكان اليهود المنفيين في بابل أن يحجوا إلى الهيكل، فتبرز الإله بوصفه إله الكون وحافظ البشرية في شخص نوح،[188] أما أهميته الكبرى تأتي لكونه الوعاء الذي ربط بين التقليدين السابقين ونسجهما في بنية واحدة. حين عاد إسرائيل من سبيه في بابل، وشرع في بناء الهيكل بقيادة النبي عزرا، أراد جمع التقاليد كلّها وتدوينها في كتاب واحد محفوظ، وبلذلك اكتمل تدوين التوارة بالشكل المتعارف عليه اليوم، ولم يطمس جمع الكتاب النهائي أبدًا أيًا من التقاليد السابقة، بل أعاد ترتيبها وتبويبها مقرًا إياها جميعها، «ناقلاً إلينا الإنشاء والروح الذي تتصف بهما التقاليد السابقة، وتاركًا أثارًا ظاهرة نستطيع بفضلها أن نكون فكرة عن مراحل هذا التقليد، ويدلل أيضًا على أمانة التحرير النهائي لتلك التقاليد الوافرة».[189]

قضية الخلق[عدل]

التكوين ورواية الخلق البابلية[عدل]

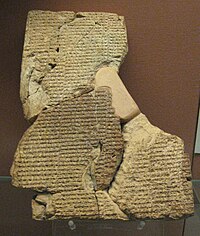

في الفترة التي جمعت فيها التوراة وحررت، انتشر وذاع صيت قصة الخلق البابلية في منطقة الهلال الخصيب وأثرت على الفكر البشري فيها،[190] وقد تركت الرواية البابلية آثارًا على الفكر الديني للشعب العبري؛ على سبيل المثال فإنّ الكلمتين الأوليتين من سفر التكوين في البدء، تماثل الكلمتين الأوليتين في رواية الخلق البابلية إنامو إليش، والتي ترجمها البعض أيضًا بوصفها في البدء.[191] إلى جانب استعمال السفر لفظتي توهو بوهو، في وصف الكون بعد خلقه، ولفظتي توهو بوهو ذات جذور بابلية،[192] وتترجم عادة إلى العربية «خربة وخالية»، لتماثل حالة الفوضى التي تضعها الرواية البابلية، بفرق أنّ حالة الفوضى في الكون التي تحدثت عنها الأسطورة البابلية هي أزلية، خلافًا لحالة الفوضى في التكوين المحدثة فيما بعد الخلق؛ أيضًا فالنظرية البابلية تحدثت عن تزاوج بين غمر المياه - أي المحيط، أو المياه المالحة - والسماء -أو الغيم أو الضباب - أو آلهتها، فولدت آلهة كثيرة، وحدث تشاجر بين هذه الآلهة، وتمكن أحدها وهو مردوك أن يهزم باقي الآلهة، ثم فتح بطن آلهة غمر المياه، ومن دمها خلق الكائنات المختلفة على الأرض، ثم ترك الأرض واستوى إلى السماء حيث يعيش.[190] ولذلك فإن رواية الخلق التوراتية، شكلت حسب رأي الأب هنري بولاد اليسوعي «ثورة عقائدية في الزمن الذي كتبت به»،[193] فالرواية تقول أنّ الله - والذي يمكن مقابلته مع مردوك، بوصف مردوك الرّب الأعلى في الحضارة البابلية - خلق السماوات والأرض فهو غير ناتج عن تزاوج آلهتها، وإذ قال «في البدء خلق»، فهو إذن موجود قبل البدء، أي أزلي وغير محدث، قبل التاريخ وقبل الزمن.[193] أما قضية الغمر، أي المياه الأولى التي خلقت منها جميع المبروئات حسب الرواية البابلية، فقد استعملها سفر التكوين بمقاربة مختلفة عن تلك التي وردت في الروايات البابلية، ومن الأمور الأخرى التي وجدت آثارًا تكوينية من تراث بابلي، توزيع الخلق على ستة أيام.

التكوين والعلوم الحديثة[عدل]

حسب النظرة اليهودية - المسيحية لسفر التكوين أو التوراة عمومًا، ورواية الخلق فيها، فهي ليست مقالاً في العلوم أو نصًا في الفلسفة بل ذات هدف روحي، وقد أشار كليمنت الإسكندري وكذلك أوريجانوس وسواهما من آباء الكنيسة أنّ «الكتاب يوحي بحقائق يتيسر فهمها، لا حقائق تاريخية»،[194] أما باسيليوس الكبير علّم بأن التكوين «لا يجيب عن جميع الأسئلة، وهو يوحي بما يفيد هدانا الروحي، لكن بكلامه عن العالم، يوقظ فضوليتنا دون أن يرضيها»،[195] كذلك فإنّ التوراة، ورواية الخلق فيها قد كتبت في عصر ما قبل العلم، لذلك فهي «مثقلة بتصورات زمانها» كما قال عالم اللاهوت الألماني كارل راهيز،[196] وهو أحد مجالات النقاش حول إذا ما كان تحرير السفر تمّ بنية الرموز أم بنية تقديم نظريات علمية كاملة، والتي أظهرت رأيًا ثالثًا، هو نوع من القراءة المختلطة، فإن كتب بلغة «علوم عصره ونظرياته» فهو يقدّم لما بعد عصره الرموز والتعاليم الروحية.