ترايتون (قمر): الفرق بين النسختين

| [نسخة منشورة] | [نسخة منشورة] |

Abdullah Arfa (نقاش | مساهمات) This article was translated by I Believe in Science & Ideas beyond borders & Beit al Hikma 2.0 |

ط بوت:إزالة/إصلاح عنوان مرجع غير موجود |

||

| سطر 18: | سطر 18: | ||

| physical_characteristics = yes |

| physical_characteristics = yes |

||

| متوسط_نصف_القطر = {{val|1353.4|0.9|u=km}}<ref name="JPL-SSD-sat_phys" /> (0.2122 من قطر الأرض) |

| متوسط_نصف_القطر = {{val|1353.4|0.9|u=km}}<ref name="JPL-SSD-sat_phys" /> (0.2122 من قطر الأرض) |

||

| مساحة_السطح = {{val|23018000|u=km2}} |

| مساحة_السطح = {{val|23018000|u=km2}} |

||

| الحجم = {{val|10384000000|u=km3}} |

| الحجم = {{val|10384000000|u=km3}} |

||

| الكتلة = {{val|2.14|e=22|u=kg}} ({{val|0.00359|u=من كتلة الأرض}}) |

| الكتلة = {{val|2.14|e=22|u=kg}} ({{val|0.00359|u=من كتلة الأرض}}) |

||

| الكثافة = {{val|2.061|u=g/cm3}}<ref name="JPL-SSD-sat_phys" /> |

| الكثافة = {{val|2.061|u=g/cm3}}<ref name="JPL-SSD-sat_phys" /> |

||

| جاذبية_السطح = {{val|0.779|ul=m/s2}} ({{val|0.0794|u=[[قوة جي]]}}) (0.48 Moons) |

| جاذبية_السطح = {{val|0.779|ul=m/s2}} ({{val|0.0794|u=[[قوة جي]]}}) (0.48 Moons) |

||

| سرعة_الإفلات = {{val|1.455|u=km/s}} |

| سرعة_الإفلات = {{val|1.455|u=km/s}} |

||

| فترة التناوب = 5 يوم, 21 ساعة, 2 دقيقة, 53 s<ref name="EncycSolSys-Triton" /> |

| فترة التناوب = 5 يوم, 21 ساعة, 2 دقيقة, 53 s<ref name="EncycSolSys-Triton" /> |

||

| الدوران= [[تقييد مدي]] |

| الدوران= [[تقييد مدي]] |

||

| سطر 47: | سطر 47: | ||

أصبح دوران ترايتون حول نيبتون تقريباً دائرة مثالية بـ[[انحراف مداري]] مقداره صفر. لا يعتقد أنّ [[مرونة لزوجية|المرونة اللزوجية]] المرطَّبة بسبب [[قوة المد والجزر|المد والجزر]] قادرة على إحداث [[تدوير متعلق بالمد والجزر]] (وهو تأثير قوى المد والجزر، بين جسم يدور بمدار ما حول جسم آخر وذلك الجسم، والذي يتناقص بواسطته الانحراف المداري بمرور الوقت حتى يصبح المدار دائرياً بدلاً من إهليجي) في مدار ترايتون منذ نشوء النظام. مصدر. من المحتمل أن [[مقاومة مائع|مقاومة المائع]] من القرص الحُطامي قد لعبت دوراً كبيراً.<ref>ترايتون</ref> |

أصبح دوران ترايتون حول نيبتون تقريباً دائرة مثالية بـ[[انحراف مداري]] مقداره صفر. لا يعتقد أنّ [[مرونة لزوجية|المرونة اللزوجية]] المرطَّبة بسبب [[قوة المد والجزر|المد والجزر]] قادرة على إحداث [[تدوير متعلق بالمد والجزر]] (وهو تأثير قوى المد والجزر، بين جسم يدور بمدار ما حول جسم آخر وذلك الجسم، والذي يتناقص بواسطته الانحراف المداري بمرور الوقت حتى يصبح المدار دائرياً بدلاً من إهليجي) في مدار ترايتون منذ نشوء النظام. مصدر. من المحتمل أن [[مقاومة مائع|مقاومة المائع]] من القرص الحُطامي قد لعبت دوراً كبيراً.<ref>ترايتون</ref> |

||

يرتبط مدار تريتون بميلين اثنين، الأول هو ميل محور دوران نبتون عن مداره، والذي يبلغ 30 درجة، والثاني هو ميل مدار تريتون بالنسبة لمدار دوران نبتون، والذي يبلغ 157 درجة (يشير الميل الذي يزيد عن 90 درجة إلى حركة تراجعية). يتحرك تريتون في مداره للأمام بالنسبة لدوران نبتون ويستغرق 678 سنة أرضية ليكمل دورة حوله (4.1 سنة نبتونية). وهذا ما يجعل ميل مداره النسبي بالنسبة لنبتون يتراوح بين 127 و 180 درجة. يبلغ هذا الميل حاليًا 130 درجة. إن مدار تريتون في أبعد نقطة تقريبًا في الوقت الحالي عن الاشتراك في المستوي مع مدار نبتون. |

يرتبط مدار تريتون بميلين اثنين، الأول هو ميل محور دوران نبتون عن مداره، والذي يبلغ 30 درجة، والثاني هو ميل مدار تريتون بالنسبة لمدار دوران نبتون، والذي يبلغ 157 درجة (يشير الميل الذي يزيد عن 90 درجة إلى حركة تراجعية). يتحرك تريتون في مداره للأمام بالنسبة لدوران نبتون ويستغرق 678 سنة أرضية ليكمل دورة حوله (4.1 سنة نبتونية). وهذا ما يجعل ميل مداره النسبي بالنسبة لنبتون يتراوح بين 127 و 180 درجة. يبلغ هذا الميل حاليًا 130 درجة. إن مدار تريتون في أبعد نقطة تقريبًا في الوقت الحالي عن الاشتراك في المستوي مع مدار نبتون. |

||

يُعد دوران تريتون مقيدًا مديًا بالنسبة لنبتون، وهذا ما يجعله في مدار متزامن حوله: وهذا يعني بقاء وجه واحد من تريتون مقابل نبتون بشكل دائم. يحاذي خط استواء تريتون مستويه المداري تمامًا. يميل محور دوران تريتون في الوقت الحالي عن المستوي المداري لنبتون بنحو 40 درجة، ولهذا السبب في نقطة ما خلال السنة النبتونية، يكون البعد بين قطبي تريتون والشمس متساويًا، كأقطاب أورانوس تقريبًا. بدوران نبتون حول [[الشمس]]، تتناوب المناطق القطبية لتريتون في مواجهة الشمس، ما يؤدي إلى تغيرات فصلية في أحد القطبين، بينما يتحرك القطب الآخر باتجاه الشمس. رُصدت مثل هذه التغيرات في عام 2010.<ref name="SpaceCom-TritonSeasons" |

يُعد دوران تريتون مقيدًا مديًا بالنسبة لنبتون، وهذا ما يجعله في مدار متزامن حوله: وهذا يعني بقاء وجه واحد من تريتون مقابل نبتون بشكل دائم. يحاذي خط استواء تريتون مستويه المداري تمامًا. يميل محور دوران تريتون في الوقت الحالي عن المستوي المداري لنبتون بنحو 40 درجة، ولهذا السبب في نقطة ما خلال السنة النبتونية، يكون البعد بين قطبي تريتون والشمس متساويًا، كأقطاب أورانوس تقريبًا. بدوران نبتون حول [[الشمس]]، تتناوب المناطق القطبية لتريتون في مواجهة الشمس، ما يؤدي إلى تغيرات فصلية في أحد القطبين، بينما يتحرك القطب الآخر باتجاه الشمس. رُصدت مثل هذه التغيرات في عام 2010.<ref name="SpaceCom-TritonSeasons"> |

||

[http://www.space.com/8162-seasons-discovered-neptunes-moon-triton.html Seasons Discovered on Neptune's Moon Triton — Space.com] (2010) |

|||

{{webarchive |url=https://web.archive.org/web/20110917084637/http://www.space.com/8162-seasons-discovered-neptunes-moon-triton.html |date=September 17, 2011 }} |

|||

</ref> |

|||

أصبح دوران تريتون حول [[نبتون]] يشكّل دائرة تامة تقريبًا، وانحرافه المداري يقارب الصفر. لا يُعتقد أنّ المرونة اللزوجية التي تتضاءل بسبب المد والجزر قادرة لوحدها أن تجعل مدار تريتون دائريًا اعتبارًا من الوقت الذي نشأ فيه هذا النظام، ومن المحتمل أن مقاومة الغاز الناتجة عن قرص الحطام الذي يتحرك بشكل تقدمي (نفس جهة دوران الكوكب) قد لعبت دورًا أساسيًا. إنّ السبب في مدار تريتون أيضًا هي التفاعلات المدية، إذ يقترب مداره من نبتون أكثر من اقتراب مدار القمر من الأرض، وهذا يسبب المزيد من التدهور بشكل تدريجي. من المتوقع أن يعبر تريتون حد روش الخاص بنبتون بعد نحو 3.6 مليار عام من الآن. ويؤدي بالتالي إمّا لتصادمه مع الغلاف الجوي لنبتون، أو لتحطمه. وهذا ما سيشكل نظام حلقات جديدًا مشابهًا لذلك الموجود حول [[زحل]].<ref name="Chyba" |

أصبح دوران تريتون حول [[نبتون]] يشكّل دائرة تامة تقريبًا، وانحرافه المداري يقارب الصفر. لا يُعتقد أنّ المرونة اللزوجية التي تتضاءل بسبب المد والجزر قادرة لوحدها أن تجعل مدار تريتون دائريًا اعتبارًا من الوقت الذي نشأ فيه هذا النظام، ومن المحتمل أن مقاومة الغاز الناتجة عن قرص الحطام الذي يتحرك بشكل تقدمي (نفس جهة دوران الكوكب) قد لعبت دورًا أساسيًا. إنّ السبب في مدار تريتون أيضًا هي التفاعلات المدية، إذ يقترب مداره من نبتون أكثر من اقتراب مدار القمر من الأرض، وهذا يسبب المزيد من التدهور بشكل تدريجي. من المتوقع أن يعبر تريتون حد روش الخاص بنبتون بعد نحو 3.6 مليار عام من الآن. ويؤدي بالتالي إمّا لتصادمه مع الغلاف الجوي لنبتون، أو لتحطمه. وهذا ما سيشكل نظام حلقات جديدًا مشابهًا لذلك الموجود حول [[زحل]].<ref name="Chyba"> |

||

{{cite journal |

|||

| last = Chyba |

|||

| first = C. F. |

|||

| authorlink = Christopher Chyba |

|||

| last2 = Jankowski |

|||

| first2 = D. G. |

|||

| last3 = Nicholson |

|||

| first3 = P. D. |

|||

| title = Tidal evolution in the Neptune-Triton system |

|||

| journal = [[Astronomy and Astrophysics]] |

|||

| date = July 1989 |

|||

| volume = 219 |

|||

| issue = 1–2 |

|||

| pages = L23–L26 |

|||

| bibcode = 1989A&A...219L..23C |

|||

}} |

|||

</ref> |

|||

== عملية الاستيلاء على تريتون == |

== عملية الاستيلاء على تريتون == |

||

لا يمكن أن تتشكل الأقمار ذات المدار التراجعي في نفس منطقة السديم الشمسي بشكل مشابه للكواكب التي تدور حولها هذه الأقمار، لذلك يجب أن يكون استوليَ على تريتون من مكان آخر. من الممكن أنه تشكّل في حزام كايبر، وهو عبارة عن حلقة صغيرة من الأجسام الجليدية التي تمتد من مدار نبتون (على بعد 30 [[وحدة فلكية]] عن الشمس) وحتى مسافة 50 وحدة فلكية من الشمس تقريبًا. يُعتقد أنّ هذا الحزام المكان الأصلي لأغلبية المذنبات ذات الفترات المدارية القصيرة التي تُرصد من [[الأرض]]، يُعتبر الحزام أيضًا موطنًا لعدة أجسام كبيرة تشبه الكواكب مثل بلوتو، والذي يُعرف حاليًا بأنه أكبر الأجسام (البلوتينوات) في حزام كايبر والمقيد ضمن رنين مداري مع نبتون. إن تريتون أكبر بقليل من بلوتو، ومتماثل تقريبًا في التركيب، وهذا ما قاد إلى فرضية أنّ الجسمين من أصل مشترك.<ref name="Cruikshank2004" |

لا يمكن أن تتشكل الأقمار ذات المدار التراجعي في نفس منطقة السديم الشمسي بشكل مشابه للكواكب التي تدور حولها هذه الأقمار، لذلك يجب أن يكون استوليَ على تريتون من مكان آخر. من الممكن أنه تشكّل في حزام كايبر، وهو عبارة عن حلقة صغيرة من الأجسام الجليدية التي تمتد من مدار نبتون (على بعد 30 [[وحدة فلكية]] عن الشمس) وحتى مسافة 50 وحدة فلكية من الشمس تقريبًا. يُعتقد أنّ هذا الحزام المكان الأصلي لأغلبية المذنبات ذات الفترات المدارية القصيرة التي تُرصد من [[الأرض]]، يُعتبر الحزام أيضًا موطنًا لعدة أجسام كبيرة تشبه الكواكب مثل بلوتو، والذي يُعرف حاليًا بأنه أكبر الأجسام (البلوتينوات) في حزام كايبر والمقيد ضمن رنين مداري مع نبتون. إن تريتون أكبر بقليل من بلوتو، ومتماثل تقريبًا في التركيب، وهذا ما قاد إلى فرضية أنّ الجسمين من أصل مشترك.<ref name="Cruikshank2004"> |

||

{{cite journal |

|||

| first = Dale P. |

|||

| last = Cruikshank |

|||

| title = Triton, Pluto, Centaurs, and Trans-Neptunian Bodies |

|||

| url = https://books.google.com/?id=MbmiTd3x1UcC&pg=PA421&dq=Triton,+Pluto,+Centaurs,+and+Trans-Neptunian+Bodies |

|||

| date = 2004 |

|||

| pages = 421–439 |

|||

| volume = 116 |

|||

| issue = 1–2 |

|||

| journal = Space Science Reviews |

|||

| isbn = 978-1-4020-3362-9 |

|||

| doi = 10.1007/s11214-005-1964-0 |

|||

| bibcode = 2005SSRv..116..421C |

|||

}} |

|||

</ref> |

|||

ربما تفسر عملية الاستيلاء المقترحة على تريتون العديد من الميزات للنظام النبتوني، بما في ذلك المدار المنحرف بشكل كبير لقمر نبتون نيريد، وقلة عدد الأقمار بالمقارنة مع الكواكب العملاقة الأخرى. تقاطَعَ المدار المنحرف لتريتون في البداية مع مدارات الأٌقمار غير النظامية وأخلّ بالأقمار النظامية الأصغر، إذ شتتها بواسطة التفاعلات الثقالية.<ref name="Jacobson2009-AJ" /> |

ربما تفسر عملية الاستيلاء المقترحة على تريتون العديد من الميزات للنظام النبتوني، بما في ذلك المدار المنحرف بشكل كبير لقمر نبتون نيريد، وقلة عدد الأقمار بالمقارنة مع الكواكب العملاقة الأخرى. تقاطَعَ المدار المنحرف لتريتون في البداية مع مدارات الأٌقمار غير النظامية وأخلّ بالأقمار النظامية الأصغر، إذ شتتها بواسطة التفاعلات الثقالية.<ref name="Jacobson2009-AJ" /> |

||

نسخة 05:25، 29 فبراير 2020

| ترايتون | |

|---|---|

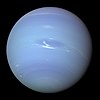

فسيفساء من الصور لترايتون إلتقطها مسبار فوياجر 2 في عام 1989.

| |

| المكتشف | ويليام لاسيل[1] |

| موقع الاكتشاف | إنجلترا |

| تاريخ الاكتشاف | 10 أكتوبر 1846 |

| سمي باسم | ترايتون |

| خصائص المدار | |

| نصف المحور الرئيسي | 354759 كم |

| الشذوذ المداري | 0.000016[2] |

| فترة الدوران | −5.876854 ي [2][3] |

| فترة التناوب | 5 يوم, 21 ساعة, 2 دقيقة, 53 s[6] |

| متوسط السرعة المدارية | 4.39 km/s[ا] |

| الميل المداري | 129.812° (إلى مسار الشمس) 156.885° (إلى خط استواء نبتون)[4][5] 129.608° (إلى مدار نبتون) |

| تابع إلى | نبتون |

| الخصائص الفيزيائية | |

| نصف القطر | 1353.4 كيلومتر |

| متوسط نصف القطر | 1353.4±0.9 كـم[7] (0.2122 من قطر الأرض) |

| مساحة السطح | 23018000 km2 |

| الحجم | 10384000000 km3 |

| الكتلة | 2.14×1022 كـg (0.00359 من كتلة الأرض) |

| متوسط الكثافة | 2.061 g/cm3[7] |

| جاذبية السطح | 0.779 m/s2 (0.0794 قوة جي) (0.48 Moons) |

| سرعة الإفلات | 1.455 km/s |

| فترة الدوران | تقييد مدي |

| العاكسية | 0.76[7] |

| الحرارة | 38 ك (−235.2 °م)[6] |

| القدر الظاهري | 13.47[8] |

| القدر المطلق(H) | −1.2[9] |

| الغلاف الجوي | |

| الضغط السطحي | 1.4–1.9 Pa[6] (1/70000 الضغط السطي على الأرض)[10] |

| العناصر | نيتروجين; ميثان .[11] |

| تعديل مصدري - تعديل | |

ترايتون، هو أكبر قمر للكوكب نبتون، واكتشفت في 10 أكتوبر عام 1846 من قبل ويليام لاسيل، يدور في اتجاه معاكس لدوران كوكب الأرض أظهرت معطيات مركبة فوياجر 2 أن سطح ترايتون يحتوي على ميثان جليدي كما كشفت قياسات حديثة بالأشعة تحت الحمراء عن وجود غازي أول أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكربون ورصدت اندفاعات نشطة شبيهة بنبع فوار تقذف بغاز الآزوت غير المرئي وجسيمات من الغبار الداكن واللافت أن درجة الحرارة السطحية لترايتون هي أبرد ما رصد من مناطق المنظومة الشمسية برمتها على الإطلاق وتبلغ نحو 38 كلفن (-391 فارنهايت) ويلاحظ أن لون قلنسوته القطبية الجنوبية الكبيرة ضارب إلى الوردي وأنه أميل إلى القتامة والإحمرار اعتبارا من الحافة المثلمة بإتجاه الشمال ربما بسبب تلونه بالضوء فوق البنفسجي وإشعاع غلافة المغناطيسي الذي يؤثر في غاز الميثان الموجود في غلافه الجوي وسطحه.

يمتد غلاف جوي رقيق جدا مسافة تقارب 800 كيلو متر فوق سطح ترايتون الذي يبلغ ضغطه السطحي قرابة 14 ميكروبار أي 1/70.000 الضغط السطحي للأرض وقد تكون جسيمات الآزوت الجليدي سحبا رقيقة فوق سطحه ببضعة كيلومترات.

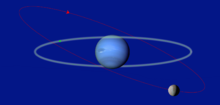

المدار والدوران

يعتبر ترايتون مميزاً بين أقمار المجموعة الشمسية بسبب الحركة التراجعية حول كوكبه (يدور باتجاه معاكس لاتجاه دوران كوكبه. هناك أقمار أخرى بحركة تراجعية، ولكنها صغيرة الحجم وأبعد عن كواكبها السيّارة. يرتبط مدار ترايتون بمَيلين، الأول هو زاوية ميلان محور نبتون لمدار ترايتون 30°، وزاوية ميلان مدار ترايتون لمحور دوران نبتون 157°. دوران ترايتون مقيّد مادّياً بالتزامن مع مداره حول نبتون، حيث يبقي وجهاً واحداً تجاه الكوكب دائماً. خط استواء ترايتون يتراصف تقريباً بشكل كامل مع سطحه المداري. أصبح دوران ترايتون حول نيبتون تقريباً دائرة مثالية بـانحراف مداري مقداره صفر. لا يعتقد أنّ المرونة اللزوجية المرطَّبة بسبب المد والجزر قادرة على إحداث تدوير متعلق بالمد والجزر (وهو تأثير قوى المد والجزر، بين جسم يدور بمدار ما حول جسم آخر وذلك الجسم، والذي يتناقص بواسطته الانحراف المداري بمرور الوقت حتى يصبح المدار دائرياً بدلاً من إهليجي) في مدار ترايتون منذ نشوء النظام. مصدر. من المحتمل أن مقاومة المائع من القرص الحُطامي قد لعبت دوراً كبيراً.[12]

يرتبط مدار تريتون بميلين اثنين، الأول هو ميل محور دوران نبتون عن مداره، والذي يبلغ 30 درجة، والثاني هو ميل مدار تريتون بالنسبة لمدار دوران نبتون، والذي يبلغ 157 درجة (يشير الميل الذي يزيد عن 90 درجة إلى حركة تراجعية). يتحرك تريتون في مداره للأمام بالنسبة لدوران نبتون ويستغرق 678 سنة أرضية ليكمل دورة حوله (4.1 سنة نبتونية). وهذا ما يجعل ميل مداره النسبي بالنسبة لنبتون يتراوح بين 127 و 180 درجة. يبلغ هذا الميل حاليًا 130 درجة. إن مدار تريتون في أبعد نقطة تقريبًا في الوقت الحالي عن الاشتراك في المستوي مع مدار نبتون.

يُعد دوران تريتون مقيدًا مديًا بالنسبة لنبتون، وهذا ما يجعله في مدار متزامن حوله: وهذا يعني بقاء وجه واحد من تريتون مقابل نبتون بشكل دائم. يحاذي خط استواء تريتون مستويه المداري تمامًا. يميل محور دوران تريتون في الوقت الحالي عن المستوي المداري لنبتون بنحو 40 درجة، ولهذا السبب في نقطة ما خلال السنة النبتونية، يكون البعد بين قطبي تريتون والشمس متساويًا، كأقطاب أورانوس تقريبًا. بدوران نبتون حول الشمس، تتناوب المناطق القطبية لتريتون في مواجهة الشمس، ما يؤدي إلى تغيرات فصلية في أحد القطبين، بينما يتحرك القطب الآخر باتجاه الشمس. رُصدت مثل هذه التغيرات في عام 2010.[13]

أصبح دوران تريتون حول نبتون يشكّل دائرة تامة تقريبًا، وانحرافه المداري يقارب الصفر. لا يُعتقد أنّ المرونة اللزوجية التي تتضاءل بسبب المد والجزر قادرة لوحدها أن تجعل مدار تريتون دائريًا اعتبارًا من الوقت الذي نشأ فيه هذا النظام، ومن المحتمل أن مقاومة الغاز الناتجة عن قرص الحطام الذي يتحرك بشكل تقدمي (نفس جهة دوران الكوكب) قد لعبت دورًا أساسيًا. إنّ السبب في مدار تريتون أيضًا هي التفاعلات المدية، إذ يقترب مداره من نبتون أكثر من اقتراب مدار القمر من الأرض، وهذا يسبب المزيد من التدهور بشكل تدريجي. من المتوقع أن يعبر تريتون حد روش الخاص بنبتون بعد نحو 3.6 مليار عام من الآن. ويؤدي بالتالي إمّا لتصادمه مع الغلاف الجوي لنبتون، أو لتحطمه. وهذا ما سيشكل نظام حلقات جديدًا مشابهًا لذلك الموجود حول زحل.[14]

عملية الاستيلاء على تريتون

لا يمكن أن تتشكل الأقمار ذات المدار التراجعي في نفس منطقة السديم الشمسي بشكل مشابه للكواكب التي تدور حولها هذه الأقمار، لذلك يجب أن يكون استوليَ على تريتون من مكان آخر. من الممكن أنه تشكّل في حزام كايبر، وهو عبارة عن حلقة صغيرة من الأجسام الجليدية التي تمتد من مدار نبتون (على بعد 30 وحدة فلكية عن الشمس) وحتى مسافة 50 وحدة فلكية من الشمس تقريبًا. يُعتقد أنّ هذا الحزام المكان الأصلي لأغلبية المذنبات ذات الفترات المدارية القصيرة التي تُرصد من الأرض، يُعتبر الحزام أيضًا موطنًا لعدة أجسام كبيرة تشبه الكواكب مثل بلوتو، والذي يُعرف حاليًا بأنه أكبر الأجسام (البلوتينوات) في حزام كايبر والمقيد ضمن رنين مداري مع نبتون. إن تريتون أكبر بقليل من بلوتو، ومتماثل تقريبًا في التركيب، وهذا ما قاد إلى فرضية أنّ الجسمين من أصل مشترك.[15]

ربما تفسر عملية الاستيلاء المقترحة على تريتون العديد من الميزات للنظام النبتوني، بما في ذلك المدار المنحرف بشكل كبير لقمر نبتون نيريد، وقلة عدد الأقمار بالمقارنة مع الكواكب العملاقة الأخرى. تقاطَعَ المدار المنحرف لتريتون في البداية مع مدارات الأٌقمار غير النظامية وأخلّ بالأقمار النظامية الأصغر، إذ شتتها بواسطة التفاعلات الثقالية.[5]

ملاحظات

المرجع "nSurfaceArea" المذكور في <references> غير مستخدم في نص الصفحة.

المرجع "nVolume" المذكور في <references> غير مستخدم في نص الصفحة.

المرجع "nMass" المذكور في <references> غير مستخدم في نص الصفحة.

المرجع "nSurfaceGravity" المذكور في <references> غير مستخدم في نص الصفحة.

<references> غير مستخدم في نص الصفحة.مراجع

- ^ ا ب Arthur Berry (1898), A Short History of Astronomy (بالإنجليزية البريطانية), London: John Murray, QID:Q19025604

- ^ ا ب Williams, David R. (23 نوفمبر 2006). "Neptunian Satellite Fact Sheet". NASA. مؤرشف من الأصل في 2011-10-05. اطلع عليه بتاريخ 2008-01-18.

- ^ Overbye، Dennis (5 نوفمبر 2014). "Bound for Pluto, Carrying Memories of Triton". نيويورك تايمز. مؤرشف من الأصل في 2018-07-24.

- ^ Jacobson, R. A. — AJ (3 أبريل 2009). "Planetary Satellite Mean Orbital Parameters". JPL satellite ephemeris. مختبر الدفع النفاث (Solar System Dynamics). مؤرشف من الأصل في 2011-10-05. اطلع عليه بتاريخ 2011-10-26.

- ^ ا ب

Jacobson، R. A. (3 أبريل 2009). "The Orbits of the Neptunian Satellites and the Orientation of the Pole of Neptune". المجلة الفلكية. ج. 137 ع. 5: 4322–4329. Bibcode:2009AJ....137.4322J. DOI:10.1088/0004-6256/137/5/4322.

{{استشهاد بدورية محكمة}}: الوسيط|ref=harvغير صالح (مساعدة) - ^ ا ب ج

McKinnon، William B.؛ Kirk، Randolph L. (2014). "Triton". في Tilman Spohn؛ Doris Breuer؛ Torrence Johnson (المحررون). Encyclopedia of the Solar System (ط. 3rd). Amsterdam; Boston: Elsevier. ص. 861–882. ISBN:978-0-12-416034-7.

{{استشهاد بموسوعة}}: الوسيط غير المعروف|chapterurl=تم تجاهله يقترح استخدام|مسار الفصل=(مساعدة) وروابط خارجية في|chapterurl= - ^ ا ب ج "Planetary Satellite Physical Parameters". مختبر الدفع النفاث (Solar System Dynamics). مؤرشف من الأصل في 2010-01-18. اطلع عليه بتاريخ 2011-10-26.

- ^ "Classic Satellites of the Solar System". Observatorio ARVAL. مؤرشف من الأصل في 2011-08-25. اطلع عليه بتاريخ 2007-09-28.

- ^ Fischer، Daniel (12 فبراير 2006). "Kuiperoids & Scattered Objects". Argelander-Institut für Astronomie. مؤرشف من الأصل في 2011-10-05. اطلع عليه بتاريخ 2008-07-01.

- ^ "Neptune: Moons: Triton". NASA. مؤرشف من الأصل في 2011-10-05. اطلع عليه بتاريخ 2007-09-21.

- ^ Broadfoot، A. L.؛ Atreya، S. K.؛ Bertaux، J. L.؛ Blamont، J. E.؛ Dessler، A. J.؛ Donahue، T. M.؛ Forrester، W. T.؛ Hall، D. T.؛ Herbert، F.؛ Holberg، J. B.؛ Hunter، D. M.؛ Krasnopolsky، V. A.؛ Linick، S.؛ Lunine، J. I.؛ McConnell، J. C.؛ Moos، H. W.؛ Sandel، B. R.؛ Schneider، N. M.؛ Shemansky، D. E.؛ Smith، G. R.؛ Strobel، D. F.؛ Yelle، R. V. (1989). "Ultraviolet Spectrometer Observations of Neptune and Triton". Science. ج. 246 ع. 4936: 1459–66. Bibcode:1989Sci...246.1459B. DOI:10.1126/science.246.4936.1459. PMID:17756000.

- ^ ترايتون

- ^ Seasons Discovered on Neptune's Moon Triton — Space.com (2010) نسخة محفوظة سبتمبر 17, 2011 في Wayback Machine

- ^ Chyba، C. F.؛ Jankowski، D. G.؛ Nicholson، P. D. (يوليو 1989). "Tidal evolution in the Neptune-Triton system". Astronomy and Astrophysics. ج. 219 ع. 1–2: L23–L26. Bibcode:1989A&A...219L..23C.

- ^ Cruikshank، Dale P. (2004). "Triton, Pluto, Centaurs, and Trans-Neptunian Bodies". Space Science Reviews. ج. 116 ع. 1–2: 421–439. Bibcode:2005SSRv..116..421C. DOI:10.1007/s11214-005-1964-0. ISBN:978-1-4020-3362-9.

- كتاب علم الفلك : دليل للتعلم الذاتي / دينا موشيه ص 407-408.

| في كومنز صور وملفات عن: ترايتون |

وسوم <ref> موجودة لمجموعة اسمها "arabic-abajed"، ولكن لم يتم العثور على وسم <references group="arabic-abajed"/> أو هناك وسم </ref> ناقص