دماغ بشري: الفرق بين النسختين

| [نسخة منشورة] | [نسخة منشورة] |

لا ملخص تعديل |

فاطمة الزهراء (نقاش | مساهمات) |

||

| سطر 278: | سطر 278: | ||

عندما يشتبه في موت الدماغ، يجب استبعاد [[التشخيص التفريقي]] القابل للعكس مثل، المنحل بالكهرباء، والكبت المعرفي العصبي والمتعلق بالعقاقير.<ref name="GOILA2009" />{{sfn|Davidson's|2010|p=1158}} اختبار ردود الفعل{{efn|Including the [[حملقة (فيزولوجيا)|حملقة]]، [[منعكس القرنية]]، [[رد الفعل البلعومي]] and dilation of the pupils in response to light ,{{sfn|Davidson's|2010|p=1158}}}} يمكن أن يساعد في اتخاذ القرار، وكذلك غياب الاستجابة والتنفس.{{sfn|Davidson's|2010|p=1158}} قد تلعب الملاحظات السريرية، بما في ذلك عدم الاستجابة التام، والتشخيص المعروف، والأدلة التصويرية العصبية، دورًا في قرار إعلان بموت الدماغ.<ref name="GOILA2009" /> |

عندما يشتبه في موت الدماغ، يجب استبعاد [[التشخيص التفريقي]] القابل للعكس مثل، المنحل بالكهرباء، والكبت المعرفي العصبي والمتعلق بالعقاقير.<ref name="GOILA2009" />{{sfn|Davidson's|2010|p=1158}} اختبار ردود الفعل{{efn|Including the [[حملقة (فيزولوجيا)|حملقة]]، [[منعكس القرنية]]، [[رد الفعل البلعومي]] and dilation of the pupils in response to light ,{{sfn|Davidson's|2010|p=1158}}}} يمكن أن يساعد في اتخاذ القرار، وكذلك غياب الاستجابة والتنفس.{{sfn|Davidson's|2010|p=1158}} قد تلعب الملاحظات السريرية، بما في ذلك عدم الاستجابة التام، والتشخيص المعروف، والأدلة التصويرية العصبية، دورًا في قرار إعلان بموت الدماغ.<ref name="GOILA2009" /> |

||

<ref>{{cite journal |author=Jones, R. |title=Neurogenetics: What makes a human brain? |journal=Nature Reviews Neuroscience |volume=13 |page=655 |year=2012 |pmid=22992645 |doi=10.1038/nrn3355 |issue=10|s2cid=44421363 }}</ref> |

|||

==المجتمع والثقافة== |

|||

{{وإو|أنثربولوجيا عصبية|Neuroanthropology}} العصبية هو دراسة العلاقة بين الثقافة والدماغ. وهو يستكشف كيف يؤدي الدماغ إلى ظهور الثقافة، وكيف تؤثر الثقافة على نمو الدماغ.<ref>{{Cite book |last1=Domínguez |first1=J.F. |last2=Lewis |first2=E.D. |last3=Turner |first3=R. |last4=Egan |first4=G.F. |editor1-last=Chiao |editor1-first=J.Y. |title=The Brain in Culture and Culture in the Brain: A Review of Core Issues in Neuroanthropology |journal=Progress in Brain Research |date=2009 |volume=178 |pages=43–6 |doi=10.1016/S0079-6123(09)17804-4 |pmid=19874961 |series=Special issue: Cultural Neuroscience: Cultural Influences on Brain Function |isbn=9780444533616 }}</ref> بالبحث عن الاختلافات الثقافية وعلاقتها بنمو الدماغ وبنيته في مجالات مختلفة.<ref name="Cultural">{{cite web |title=Cultural Environment Influences Brain Function {{!}} Psych Central News |url=https://psychcentral.com/news/2010/08/04/cultural-environment-influences-brain-function/16380.html |website=Psych Central News |date=August 4, 2010 |url-status=live |archive-url=https://web.archive.org/web/20170117094114/http://psychcentral.com/news/2010/08/04/cultural-environment-influences-brain-function/16380.html |archive-date=January 17, 2017 }}</ref> |

|||

===العقل=== |

|||

في [[فلسفة العقل]] دراسات قضايا مثل مشكلة فهم [[الوعي]] و [[مسألة العقل - الجسد|مشكلة العقل والجسم]]. تُعتبر العلاقة بين الدماغ و[[العقل]] تحديًا كبيرًا فلسفيًا وعلميًا. وهذا بسبب صعوبة شرح كيفية الأنشطة العقلية، مثل الأفكار والعواطف، من خلال البنيات المادية مثل الخلايا العصبية و[[مشبك عصبي|المشابك]]، أو عن طريق أي نوع آخر من الآليات الفيزيائية. وقد أعرب عن هذه الصعوبة بواسطة [[غوتفريد لايبنتس]] في القياس المعروف باسم {{وإو|فجوة لايبنتز|Leibniz's gap}}: |

|||

{{اقتباس 2|يجب على المرء أن يعترف بأن الإدراك وما يعتمد عليه لا يمكن تفسيره على المبادئ الميكانيكية، أي بالأرقام والحركات. بتخيل أن هناك آلة سيمكنها بناؤها من التفكير والإحساس والإدراك، يمكن للمرء أن يتصورها متضخمة مع الاحتفاظ بنفس النسب، بحيث يمكن للمرء أن يدخلها، تمامًا مثل طاحونة الهواء. لنفترض أن هذا، ينبغي للمرء، عند زيارته داخله، أن يجد فقط أجزاء تدفع بعضها البعض، وليس أي شيء يفسر بواسطته الإدراك. |

|||

::لايبنيز، [[ علم الأحادي]]<ref>{{cite book |author=Rescher, N. |title=G. W. Leibniz's Monadology |year=1992 |publisher=Psychology Press |isbn=978-0-415-07284-7 |page=83}}</ref>}} |

|||

دفع الشك حول إمكانية التفسير الآلي للفكر [[رينيه ديكارت]]، ومعظم الفلاسفة الآخرين معه، إلى الازدواجية: الاعتقاد بأن العقل هو إلى حد ما مستقل عن الدماغ.<ref>{{cite book |last=Hart |first=WD |year=1996 |editor=Guttenplan S |title=A Companion to the Philosophy of Mind |publisher=Blackwell |pages=265–267}}</ref> ومع ذلك، كانت هناك دائمًا حجة قوية في الاتجاه المعاكس. هناك دليل تجريبي واضح على أن التلاعب الجسدي بالدماغ أو إصاباته (على سبيل المثال عن طريق الأدوية أو عن طريق الآفات، على التوالي) يمكن أن تؤثر على العقل بطرق فعالة وحميمة.<ref name=Churchland>{{cite book |last=Churchland |first=P.S. |title=Neurophilosophy |publisher=MIT Press |year=1989 |isbn=978-0-262-53085-9 |chapter-url=https://books.google.com/books?id=hAeFMFW3rDUC |chapter=Ch. 8}}</ref><ref>{{cite journal |last1=Selimbeyoglu |first1=Aslihan |last2=Parvizi |first2=J |title=Electrical stimulation of the human brain: perceptual and behavioral phenomena reported in the old and new literature |journal=Frontiers in Human Neuroscience |date=2010 |volume=4 |page=46 |doi=10.3389/fnhum.2010.00046 |pmid=20577584 |pmc=2889679}}</ref> في القرن التاسع عشر، أقنعت حالة [[فينس غيج]]، وهو عامل سكة حديدية أُصيب بقضيب حديدي قوي مر عبر دماغه، كُلَّ الباحثين والجمهور أن الوظائف المعرفية موضعية في الدماغ.<ref name=Macmillan>{{cite book |last=Macmillan |first=Malcolm B. |year=2000 |title=An Odd Kind of Fame: Stories of Phineas Gage |publisher=[[MIT Press]] |url=https://books.google.com/books?id=Qx4fMsTqGFYC |isbn=978-0-262-13363-0}}</ref> وبعد هذا الخط من التفكير، مجموعة كبيرة من الأدلة التجريبية لعلاقة وثيقة بين نشاط الدماغ والنشاط العقلي قد أدى معظم علماء الأعصاب والفلاسفة المعاصرين ليكونوا مادية، معتقدين أن الظواهر العقلية هي في نهاية المطاف نتيجة، أو اختزالها إلى، الظواهر الفيزيائية.<ref>Schwartz, J.H. '' Appendix D: Consciousness and the Neurobiology of the Twenty-First Century''. In Kandel, E.R.; Schwartz, J.H.; Jessell, T.M. (2000). ''Principles of Neural Science, 4th Edition''.</ref> |

|||

===حجم الدماغ=== |

|||

حجم الدماغ وذكاء الشخص لا يرتبط ارتباطًا قويًا.<ref>{{Cite book |url=https://books.google.com/books?id=8DlS0gfO_QUC&pg=PT89 |title=50 Great Myths of Popular Psychology: Shattering Widespread Misconceptions about Human Behavior |last1=Lilienfeld |first1=S.O. |last2=Lynn |first2=S.J. |last3=Ruscio |first3=J. |last4=Beyerstein |first4=B.L. |date=2011 |publisher=John Wiley & Sons |isbn=9781444360745 |page=89}}</ref> تميل الدراسات إلى الإشارة إلى الارتباطات الصغيرة إلى المعتدلة (بمتوسط حوالي 0.3 إلى 0.4) بين حجم الدماغ و معدل الدكاء.<ref>{{cite journal |last=McDaniel |first=M. |journal=Intelligence |volume=33 |issue=4 |pages=337–346 |year=2005 |url=http://www.people.vcu.edu/~mamcdani/Big-Brained%20article.pdf |title=Big-brained people are smarter |doi=10.1016/j.intell.2004.11.005 |url-status=live |archive-url=https://web.archive.org/web/20140906221726/http://www.people.vcu.edu/~mamcdani/Big-Brained%20article.pdf |archive-date=September 6, 2014 }}</ref> تُلاحظ الارتباطات الأكثر اتساقًا داخل الفص الجبهي والزمني والجداري والحصين والمخيخ، ولكن هذه لا تمثل سوى قدر ضئيل نسبيًا من التباين في معدل الذكاء، والذي له علاقة جزئية فقط بالذكاء العام وأداء العالم الحقيقي.<ref>{{cite journal |last1=Luders |first1=E. |display-authors=etal |title=Mapping the relationship between cortical convolution and intelligence: effects of gender |journal=Cerebral Cortex |date=September 2008 |volume=18 |issue=9 |pages=2019–26 |pmid=18089578 |doi=10.1093/cercor/bhm227 |pmc=2517107}}</ref><ref>{{Cite journal |last1=Hoppe |first1=C |last2=Stojanovic |first2=J |year=2008 |title=High-Aptitude Minds |journal=Scientific American Mind |volume=19 |issue=4 |pages=60–67 |doi=10.1038/scientificamericanmind0808-60}}</ref> |

|||

الحيوانات الأخرى، بما في ذلك الحيتان والفيلة لديها أدمغة أكبر من البشر. ومع ذلك، عندما يؤخذ في الاعتبار نسبة كتلة الدماغ إلى الجسم، يكون الدماغ البشري تقريبًا ضعف حجم [[دلفين قاروري الأنف]]، وثلاثة أضعاف حجم دماغ [[الشمبانزي]]. ومع ذلك، فإن نسبة عالية في حد ذاتها لا تُظهر الذكاء: الحيوانات الصغيرة جدًا لديها نسب عالية والأشجار لديها أكبر حاصل من أي حيوان ثديي.<ref>{{Cite web |url=http://genome.wustl.edu/genomes/view/tupaia_belangeri |title=Tupaia belangeri |publisher=The Genome Institute, Washington University |access-date=January 22, 2016 |url-status=live |archive-url=https://web.archive.org/web/20100601201841/http://genome.wustl.edu/genomes/view/tupaia_belangeri/ |archive-date=June 1, 2010 }}</ref> |

|||

===في الثقافة الشعبية=== |

|||

[[File:PhrenologyPix.jpg|thumb|upright|تلخيص علم [[فراسة الدماغ]] في مخطط عام 1883]] |

|||

دحض البحث بعض المفاهيم الخاطئة الشائعة حول الدماغ. منها الأساطير القديمة والحديثة. ليس صحيحًا أن الخلايا العصبية لا تتغير بعد سن الثانية. وكذلك لا يستخدم سوى عشرة بالمائة من الدماغ.<ref>{{cite book |last1=Jarrett |first1=C. |title=Great Myths of the Brain |publisher=John Wiley & Sons |isbn=9781118312711 |url=https://books.google.com/books?id=fBPyBQAAQBAJ |date=November 17, 2014 }}</ref> لقد بالغت الثقافة الشعبية أيضًا في تبسيط التوصيف الدماغي، مما يشير إلى أن الوظائف محددة تمامًا لأحد جانبي الدماغ أو الآخر. صاغ أكيو موري مصطلح دماغ اللعبة للنظرية المدعومة بشكل غير موثوق بأن قضاء فترات طويلة في لعب ألعاب الفيديو أضر بالمنطقة الأمامية للمخ، وأضعف التعبير عن العاطفة والإبداع.<ref>{{cite magazine|url=https://www.newscientist.com/article/dn2538-video-game-brain-damage-claim-criticised.html|title=Video game "brain damage" claim criticised|access-date=February 6, 2008|first=Helen |last=Phillips|date=July 11, 2002|magazine=[[New Scientist]] |url-status=live|archive-url=https://web.archive.org/web/20090111065557/http://www.newscientist.com/article/dn2538-video-game-brain-damage-claim-criticised.html|archive-date=January 11, 2009}}</ref> |

|||

تاريخيًا، ظهر الدماغ في الثقافة الشعبية من خلال علم [[فراسة الدماغ]]، وهو علم زائف يخصص سمات الشخصية إلى مناطق مختلفة من القشرة. لا تزال القشرة مهمة في الثقافة الشعبية حيث تغطيها الكتب والهجاء.<ref>{{cite news |last1=Popova |first1=Maria |title='Brain Culture': How Neuroscience Became a Pop Culture Fixation |url=https://www.theatlantic.com/health/archive/2011/08/brain-culture-how-neuroscience-became-a-pop-culture-fixation/243810/ |work=The Atlantic |date=August 18, 2011 |url-status=live |archive-url=https://web.archive.org/web/20170728165041/https://www.theatlantic.com/health/archive/2011/08/brain-culture-how-neuroscience-became-a-pop-culture-fixation/243810/ |archive-date=July 28, 2017 }}</ref><ref>{{cite book |last1=Thornton |first1=Davi Johnson |title=Brain Culture. Neuroscience and Popular Media |date=2011 |publisher=Rutgers University Press |isbn=978-0813550138}}</ref> يتميز الدماغ في [[الخيال العلمي]]، بالمواضيع مثل [[زرع الدماغ]] والسيبورج (الكائنات ذات الميزات مثل الأدمغة الاصطناعية جزئيًا).<ref>[http://web.mit.edu/digitalapollo/Documents/Chapter1/cyborgs.pdf Cyborgs and Space] {{webarchive|url=https://web.archive.org/web/20111006190955/http://web.mit.edu/digitalapollo/Documents/Chapter1/cyborgs.pdf |date=October 6, 2011 }}, in ''Astronautics'' (September 1960), by Manfred E. Clynes and Nathan S. Kline.</ref> كتاب الخيال العلمي لعام 1942 (المقتبس ثلاث مرات للسينما) يروي كتاب دونوفان برين قصة دماغ معزول بقي على قيد الحياة في المختبر، يتولى تدريجيًا شخصية بطل الرواية.<ref>{{cite book |author=Bergfelder, Tim |title=International Adventures: German Popular Cinema and European Co-productions in the 1960s |url=https://books.google.com/books?id=B1Nj41yxvZkC&pg=PA129 |year=2005 |publisher=Berghahn Books |isbn=978-1-57181-538-5 |page=129}}</ref> |

|||

== تحسين وظائف المخ والتكنولوجيا == |

== تحسين وظائف المخ والتكنولوجيا == |

||

نسخة 14:54، 16 يناير 2021

| دماغ بشري Human brain | |

|---|---|

| الاسم العلمي Cerebrum[1] |

|

الدماغ البشري والجمجمة

| |

| |

| تفاصيل | |

| الاسم الإغريقي | ἐγκέφαλος (enképhalos)[2] |

| نظام أحيائي | الجهاز العصبي المركزي الجهاز المناعي العصبي |

| الشريان المغذي | الشريان السباتي الباطن٬ الشريان الفقري |

| الوريد المصرف | وريد وداجي باطن، الوَريدُ المُخِّيُّ الغائر؛ الأوردة الخارجية: (أوردة مخية علوية)، الوريد القاعدي، ووريد مخيخي |

| سلف | الانبوب العصبي |

| يتكون من | مخ، وجذع الدماغ، ومخيخ |

| نوع من | عضو الإنسان ، وكيان تشريحي معين |

| جزء من | إنسان عاقل |

| معرفات | |

| ترمينولوجيا أناتوميكا | 14.1.03.001 |

| FMA | 50801 |

| تعديل مصدري - تعديل | |

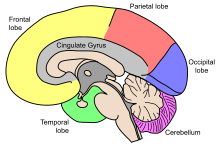

الدماغ البشري هو العضو المركزي للجهاز العصبي البشري، ويشكل مع الحبل الشوكي الجهاز العصبي المركزي. يتكون الدماغ من المخ، والمخيخ والجذع الدماغي. يقوم بالتحكم في معظم أنشطة الجسم، بمعالج ودمج وتنسق المعلومات التي يتلقاها من الأجهزة الحسية، ويتخذ القرارات فيما يتعلق بالتعليمات المرسلة إلى باقي أعضاء الجسم. يتواجد الدماغ داخل الجمجمة.[3]

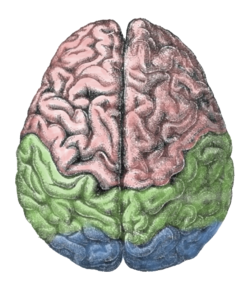

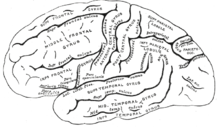

المخ هو الجزء الأكبر من دماغ الإنسان. ينقسم إلى نصفي الكرة المخية شق أيمن وشق أيسر. والقشرة المخية هي الطبقة الخارجية من المادة الرمادية، والتي تغطي المادة البيضاء. تنقسم القشرة المخية إلى القشرة الحديثة والقشرةُ العريقة وهي أصغر بكثير. تتكون القشرة المخية الحديثة من ستة طبقات عصبية، في حين تتكون القشرة المخية العَريقة من ثلاث أو أربع طبقات. وينقسم كل شق إلى أربعة فصوص الفص جبهي والصدغي الجداري، والقَذالي. يرتبط الفص الجبهي بالوظائف التنفيذية بما في ذلك ضبط النفس والتخطيط والتفكير والتفكير المجرد، في حين أن الفص القذالي مخصص للرؤية. داخل كل فص، ترتبط المناطق القشرية بوظائف محددة، مثل مناطق الحسية والحركية وترابُط المناطق. على الرغم من أن نصفي الكرة المخية الأيسر والأيمن متشابهان إلى حدٍ كبير في الشكل والوظائِف، إلا أن بعض الوظائف مُرتبطة بجانب واحد [الإنجليزية]، مثل اللغة في الشق الأيسر والقدرة البصرية والمكانية في الشق الأيمن. يرتبط نصفي الكرة المخية من خلال الألياف العصبية صوارية، أكبرها الجسم الثفني. يرتبط المخ بالحبل الشوكي بواسطة الجدع الدماغي. يتكون جذع الدماغ من الدماغ المتوسط والجسر والنخاع المستطيل. يرتبط المخيخ بجِذْع الدِّماغ من قبل سويقات المخيخ. داخل المخ يتواجد الجهاز البطيني، والذي يتكون من أربعة بطينات مترابطة تقوم بإنتج السائل الدماغي الشوكي و توزيعه. توجد تحت القشرة الدماغية العديد من البنيات الهامة، بما في ذلك المِهاد وفوق المهاد والغُدةُ الصَّنوبريَّة وتحت المهاد والغدة النخاميةو المهاد السفلي. والجهاز الحُوفِيّ، بما في ذلك اللوزة وقرن آمون. والعائق ومختلف النوة من العقد القاعدية. الدماغ الأمامي القاعدي، وثلاثة أجهزة محيطة بالبطينات [الإنجليزية]. تشمل خلايا الدماغ الخلايا العصبية والخلايا الدبقية الداعمة. هناك أكثر من 86 مليار خلية عصبية في الدماغ، وعدد متساوٍ أو أقل من الخلايا الأخرى. تتم أنشطة الدماغ من خلال ترابط الخلايا العصبية عن طريق النواقل العصبية استجابةً للنبضات العصبية. تتصل الخلايا العصبية بتشكيل مسارات عصبية ودوائر عصبية وأنظمة شبكات متقنة. تتحركُ الدائرة بأكملها بواسطة عملية النقل العصبي.

يستهلك الدماغ حوالى 15% من الدورة الدموية التي يضخها القلب والتي تقدر بـ7200 لتر يومياً، أي أن تدفق الدم الدماغي CBF يصل إلى 1080 لتر يومياً.[4][5][6]

الدماغ محمي بواسطة الجمجمة، وسط السائل الدماغي الشوكي، ومعزول عن مجرى الدم بواسطة الحاجز الدموي الدماغي. ومع ذلك يضل الدماغ مُعرض للتلف والمرض والعدوى. يمكن أن يكون الضرر ناتجًا عن إصابة في الرأس، أو فقدان إمدادات الدم المعروفة باسم السكتة الدماغية. يكون الدماغ أيضًا عرضة لتآكل العصبي مثل مرض باركنسون، والخرف بما في ذلك مرض آلزهايمر ومرض التصلب المتعدد. ويعتقد أن الإضطرابات النفسية، بما في ذلك الفصام والاكتئاب السريري، ترتبط باختلالات الدماغ. الدماغ يمكن أيضًا أن يصاب بالأورام، سواءً الحميدة منها أو الخبيثة. وهذه الأخيرة غاليًا ما تُنشأ من مواقع أخرى في الجسم. دراسة تشريح الدماغ هي علم الأعصاب، في حين أن دراسة وظيفتها هي علوم عصبية. تستخدم تقنيات عديدة لدراسة الدماغ. وقد قدمت العينات المأخوذة من الحيوانات، والتي يمكن فحصها مجهريًا، الكثير من المعلومات. تقنيات التصوير الطبي مثل التصوير العصبي الوظيفي، والتخطيط الكهربية للدماغ (EEG) مهمة في دراسة الدماغ. وقد قدم التاريخ الطبي للأشخاص الذين يعانون من إصابات الدماغ نظرة معمقة لوظيفة كل جزء من أجزاء الدماغ. تطورت أبحاث الدماغ مع مرور الوقت، مع المراحل الفلسفية والتجريبية والنظرية. قد تكون إحدى المراحل الناشئة هي محاكاة نشاط الدماغ.[7]

في الثقافة، حاولت فلسفة العقل لعدة قرون معالجة مسألة طبيعة الوعي ومشكلة العقل والجسم. حاول العلم الزائف من علم الفراسة حصر سمات الشخصية لمناطق القشرة في القرن التاسع عشر. في الخيال العلمي، يتم تخيل عمليات زرع الدماغ في الحكايات مثل دماغ دونوفان عام 1942.

بنية

التشريح الإجمالي

يَبلغُ وزنُ الدماغ البشري البالغ في المتوسط حوالي 1.2 - 1,4 kg (2,6 - 3,1 رطل) ويشكلُ حوالي 2% من إجمالي وزن الجسم،[8][9] بحجم 1260 سم3 عند الرجال و 1130 سم3 عند النساء.[10] هناك تباين فردي كبير،[10] مع المجال المرجعي القياسي للرجال 1,180-1,620 غرام (2,60-3,57 رطل)[11] وبالنسبة للنساء 1,030-1,400 غرام (2.27–3.09 رطل).[12] يتكون المخ من نصفي الكرة المخية، وهو الجزء الأكبر من الدماغ ويغطي هياكل الدماغ الأخرى.[13] تتكون المنطقة الخارجية من نصفي الكرة المخية من القشرة المخية، وهي مادة رمادية تتكون من طبقات قشرية من الخلايا العصبية. وينقسم كل شق من الكرة المخية إلى أربعة فصوص رئيسية، الفص الجبهي والفص الجداري والفص الصدغي والفص القذالي.[14] تتضمن أيضًا ثلاثة فصوص أخرى من قبل بعص المصادر وهي الفص المركزي، الفص الحوفي، والفص الجزيري.[15] يضم الفص المركزي التلفيف الأمامية المركزية والتلفيف الخلفية المركزية مما يحعله ضمن الفصوص الرئيسية نظرًا لكونه يُشكل دورًا وظيفيًا متميزًا.[15][16]

يُغطي المخ وجذع الدماغ والمخيخ، والحبل الشوكي بثلاثة أغشية تُسمى السحايا.منها غشاء الأم الجافية والأم العنكبوتية الغشاء الوسطي والأم الحنون رقيقة جدًا والأكثر حساسية.

أقسام الدماغ

| جهاز عصبي مركزي | دماغ | دماغ أمامي | الدماغ الانتهائي (المخ) |

دماغ شمي Rhinencephalon، أميغدالا = لوزة عصبية Amygdala، حصين، قشرة جديدة، بطينات جانبية |

|

| دماغ بيني |

مهيد Epithalamus، مهاد، الوطاء أو تحت المهاد، مهاد تحتاني Subthalamus، غدة نخامية، غدة صنوبرية، البطين الثالث |

||||

| دماغ متوسط |

سقف (تشرح عصبي) Tectum، سويقة مخية Cerebral peduncle، برتيكتوم Pretectum، المسال الدماغي |

||||

| دماغ خلفي | دماغ تالي | المخيخ، الجسر | |||

| دماغ بصلي | النخاع المستطيل | ||||

| نخاع شوكي | |||||

المخ

المخ هو أكبر جزء في الدماغ، ينقسم إلى نصفين نصف أيمن ونصف أيسر بواسطة شق طولي وهما متماثلين تقريبًا.[17] غير أنه قد لوحظ عدم التناسق بين الفصوص والمعروف باسم بيتاليا.[18] يرتبط نصفيّ الكرة المخية بخمسة ملتقيات تمتدُ على مستوى الشق الطولي، وأكبرها هو الجسم الثفني.[13] ينقسم كل شِقّ إلى أربعة فصوص رئيسية، الفص الجبهي والفص الجداري والفص الصدغي والفص القذالي، سُميت بهذه الأسماء وفقًا لعظام الجمجمة التي تعلوها.[14] يرتبط كل فص بوظيفة أو وظيفتين متخصصتين على الرغم من وجود بعض التداخلات الوظيفية في ما بينها.[19] يظهرُ المظهر الخارجي للدماغ في شكل طيَّات [الإنجليزية] وانتوءات (تلافيف) وأخاديد (التلم)، والكثير منها مسماة وفقًا لموقعها، مثل التلفيف الأمامي للفص الجبهي أو التلم المركزي الذي يفصل بين المناطق الوسطى من نصفيّ الكرة المخية. تُوجد العديد من الاختلافات الصغيرة في الطيات الثانوية والثالثية.[20]

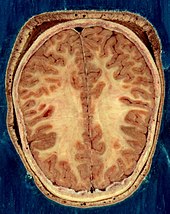

تُشكِّل القشرة المُخية الجزء الخارجي من المخ، وهي تتكون من مادة رمادية مُرتبة على شكل طبقات. يبلغ سُمكها من 2 إلى 4 ملليمتر (0.079 إلى 0.157 بوصة)، تكون ملتففةٌ وملتويةٌ مِمَّا يُضفي عليها مظهرًا معقدًا.[21] وتحت القشرة توجد المادة البيضاء.الجزء الأكبر من القشرة المخية هو القشرة الحديثة، التي تحتوي على ستة طبقات عصبية. أما ما تبقى من القشرة فهو للقشرة العريقة، والتي تتكون من ثلاث أو أربع طبقات.[22] يتم تعيينالقشرة عن طريق تقسيمات تصل إلى حوالي خمسين مجالًا وظيفيًا مختلفًا تُعرف باسم باحات برودمان. تختلف هذه المناطق بشكل واضح عند رؤيتها تحت المجهر.[23] وتنقسم القشرة إلى منطقتين وظيفيتين رئيسيتين، القشرة الحركية والقشرة الحسية.[24] تحتل القشرة الحركية الأولية التي ترسل المحاور إلى الخلايا العصبية الحركية في جذع الدماغ والحبل الشوكي، الجزء الخلفي من الفص الجبهي، مُباشرةً أمام منطقة الغشاء. في المناطق الحسية الأولية [الإنجليزية] تستقبل الإشارات من الأعصاب الحسية والسبيل العصبي عن طريق النوى المهادية [الإنجليزية] في المهاد. وتشمل المناطق الحسية الأولية في القشرة البصرية في الفص القذالي، والقشرة السمعية في أجزاء من الفص الصدغي والقشرة الجزيرية والقشرة الحسية الجسدية [الإنجليزية] في الفص الجداري. الأجزاء المتبقية من القشرة تُسمى بالبَاحاتٌ الترابُطِيَّة. تتلقى هذه المناطق المدخلات من المناطق الحسية والأجزاء السفلى من الدماغ وتشارك في العمليات المعرفية المعقدة مثل الإدراك والتفكير واتخاذ القرارات.[25] تتمثل الوظائف الرئيسية للفص الجبهي في التحكم في الانتباه والتفكير المجرد والسلوك ومهام حل المشكلات وردود الفعل الجسدية والشخصية.[26][27] الفص القذالي هو أصغر فص. وتتمثل وظائفه الرئيسية في الاستقبال البصري والمعالجة البصرية المكانية والحركة والتعرف على الألوان.[26][27] يوجد الفُصيّص القذالي الأصغر في الفص المعروف باسم الإِسْفين [الإنجليزية]. يتحكم الفص الصدغي الذكريات السمعية والبصرية، اللغة والسمع والكلام.[26]

يحتوي المخ على جهاز بُوطيّني يتم على مستواه انتاج السائل النخاعي وتوزيعه. تحت الجسم الثفني يوجد الحاجز الشفاف، وهو غشاءٌ يفصل البطيِّنين الجانبيِّين. وتحتهما يتوجد المِهاد وإلى الأمام تحتهُ يوجد الوِطاء. يؤدي الوطاء إلى الغدة النخامية. في الجزء الخلفي من المهاد أي جذع الدماغ.[28]

العقد القاعدية وتُسمى أيضًا النوى القاعدي، هي مجموعة من البنيات الموجودة في أعماق الكرة المخية المشاركة في تنظيم السلوك والحركة.[29] ويُعدُّ الجسم المخططُ أكبر عُنصرٍ فيها، بالإضافة إلى الكرةُ الشَّاحبة والمادة السوداء والنواة أسفل المهاد.[29] ينقسم المخطط إلى مخطط بطني ومخطط ظهري، وهي أقسام فرعية تعتمد على الوظيفة والاتصالات. يتكون المخطط البطني من النواة المتكئة والحديبة الشمية في حين أن المخطط الظهري يتكون من نواة المذنب والبَطامَة.البطامة والكرة الشاحبة تقعُ منفصلة عن البطينين الجانبيين والمهاد بواسطة المحفظة الغائرة، بينما تمتد النواة المذنبة حول البطينين الجانبيين على جوانبها الخارجية.[30] في الجزء الأعمق من شِقّ سيلفيوس بين القشرة الجزيرية والمخطط توجد صفيحة عصبية رفيعة تُسمى العائق.[31]

يوجد أسفل وأمام المخطط عدد من أجسام الدماغ الأمامي القاعدي. وتشمل النواة القاعدية وشريط بروكا القطري والمادة اللامسماة [الإنجليزية] والنواة الحاجزية الأنسية [الإنجليزية]. هذه البنيات مهمة في إنتاج الناقل العصبي، أستيل كولين، الذي يُوزّع على نطاق واسع في جميع أنحاء الدماغ. يُعتبر الدماغ الأمامي القاعدي، ولا سيما النواة القاعدي، هو الناتج الكوليني الرئيسي للجهاز العصبي المركزي إلى المخطط والقشرة الحديثة.[32]

المخيخ

ينقسم المخيخ إلى الفص أمامي [الإنجليزية] والفص خلفي [الإنجليزية]، والسويقة المخيخية الوسطى [الإنجليزية].[33] الفص الأمامي والخلفي متصلان في المنتصف الدودة المخيخ.[34] بالمُقارنة مع القشرة المخيِّة، فإن المخيخ لديه قشرة خارجية أرق بكثير ومتجعدة بشكلٍ دقيق بشقوقٍ عرضيَّةٍ وملتويةٍ.[34] يمكن رؤيت الفص الثالث أي الفص الندفي من تحت بين الفصّين.[35] يقع المُخيخ في الجزء الخلفي من التجويف القحفي، ويقع تحت الفصوص القذالية، يفصل بينهما عن طريق الخيمة المخيخية وهي صفيحة من الألياف. [36]

يرتبط المخيخ بالدماغ الأوسط من الجذع الدماغي بواسطة ساقي المخيخ العُليا [الإنجليزية]، إلى النخاع الشوكي بواسطة ساقي المخيخ الأوسط [الإنجليزية]، والنخاع بواسطة ساقي المخيخ السفلي.[34] يتكون المخيخ من لب داخلي من المادة البيضاء وقشرة خارجية من مادة رمادية مطوية بِوَفرة.[36] يبدو أن الفص الأمامي والخلفي للمخيخ يلعبان دورًا في تنسيق وتنعيم الحركات الحركية المعقدة، والفص الندفي العقدي في الحفاظ على التوازن[37] على الرغم من وجود جدل حول وظائفه الإدراكية والسلوكية والحركية.[38]

جذع الدماغ

يقعُ جذع الدماغ تحت المخ وهو يتكون من الدماغ المتوسط والجسر والبصلة السيسائية. يقع في الجزء الخلفي من الجمجمة، ويرقدُ على جزء من قاعدة الجمجمة يُعرف باسم المحدر، وينتهي عند الثُقبةُ العُظمى، وهي فتحة كبيرة في العظام القذالية. يمُرُّ جذع الدماغ منها مثل النخاع الشوكي،[39] محميًا بالعمود الفقري.

عشرة من اثني عشر زوجًا من الأعصاب القحفية[ا] تنبثق مباشرةً من جذع الدماغ.[39] يحتوي جذع الدماغ أيضًا على العديد من نوى الأعصَاب القحفيّة والنوى من الأعصاب الطرفية، فضلًا عن النوى المشاركة في تنظيم العديد من العمليات الأساسية بما في ذلك الاستنشاق والتحكم في حركات العين والتوازن.[40][39] التشكُّل الشَّبكِيّ هي شبكة من نوى، موجودة داخل وعلى طول جذع الدماغ.[39] العديد من المسالك العصبيَّة، التي تنقل المعلومات من وإلى القشرة المخية إلى بقية الجسم، تمرُّ عبر جذع الدماغ.[39]

علم التشريح المجهري

يتكون الدماغ البشري أساسًا من الخلايا العصبية والخلايا الدبقية والخلايا الجذعية العصبيَّة والأوعية الدموية. وتشمل أنواع الخلايا العصبية الخلايا البينيّة والخلايا العصبية الهرمية بما في ذلك خلايا بيتز، الخلايا العصبية الحركية (الخلايا العصبية الحركية العلوية والخلايا العصبية الحركية السفلية) وخلايا بركنجي المتعلق بالمخيخ. خلايا بيتز هي أكبر الخلايا (حسب حجم جسم الخلية) في الجهاز العصبي.[41] يُقدر أن الدماغ البشري البالغ يحتوي على 86±8 مليار خلية عصبية، مع عدد متساوٍ تقريبًا (85±10 مليار) من الخلايا غير العصبية.[42] من بين هذه الخلايا العصبية، 16 مليار (19%). تقع في قشرة الدماغ و 69 مليار (80%) في المخيخ.[9][42]

الخلايا البدينة هي خلايا دم بيضاء تتفاعل في الجهاز المناعي العصبي في الدماغ.[43] توجد الخلايا البدينة في الجهاز العصبي المركزي في عدد من الهياكل بما في ذلك السحايا.[43] تتدخل الاستجابات المناعية العصبية في الحالات الالتهابية وتساعد في الحفاظ على الحاجز الدموي الدماغي، خاصةً في مناطق الدماغ حيث يكون الحاجز غائبًا.[43][44] تخدم الخلايا البدنية نفس الوظائف العامة في الجسم والجهاز العصبي المركزي، مثل إحداث أو تنظيم الاستجابات التحسسية، المناعة الطبيعيّة والمكتسبة والمناعة الذاتية والالتهاب.[43] تعمل الخلايا البدينة كخَليَّة مُسْتَفْعِلَة [الإنجليزية] رئيسية يمكن من خلالها لمسببات الأمراض أن تؤثر على الإشارات الكِيمِيحَيَويّة التي تحدث بين الجهاز الهضمي والجهاز العصبي المركزي.[45][46]

السائل النخاعي

السائل الدماغي النخاعي هو سائِلٌ شفاف عديم اللون عابِر للخَلاَيا يدور حول الدماغ في الحَيِّز تحتَ العنكبوتِيَّة، في الجهاز البطيني، وفي القناة المركزية للحبل الشوكي. كما أنه يملأ بعض الفجوات في الحيِّز تحت العنكبوتيَّة، والمعروفة باسم الصَّهاريجُ تحت العنكبُوتيَّة [الإنجليزية].[47] البُطيِّنات الأربعة، بطينين جانبييّن والبطين الثالث والبطين الرابع، تحتوي جميعها على ضفيرة مشيمية تنتج السائل النخاعي.[48] يقع البطين الثالث في خط الوسط ومرتبط بالبطينين الجانبيين.[47] تربط القناة المفردة، القناة سلفيوسية بين الجسور والمخيخ، تربط البطين الثالث بالبطين الرابع.[49] ثلاث فتحات منفصلة، فتحتين وحشيَّتين [الإنجليزية] وفتحة وسطى [الإنجليزية]، يخرج السائل المخي الشوكي من البطين الرابع إلى صهريج الكبير أحد الصهاريج الرئيسية. ومن هنا، يدور السائل النخاعي حول الدماغ والحبل الشوكي في الحيز تحت العنكبوتية، بين الأم العنكبوتيَّة والأم الحنون.[47] يوجد حوالي 150 مل من السائل النخاعي- معظمها داخل الحيز تحت العنكبوتية. يُجديده ويمتصّهُ باستمرار، ويُستبدل مرة كل 5 أو 6 ساعات.[47]

قد وصفت الجهاز الغليمفاوي[50][51][52] ونظام التصريف اللمفاوي في الدماغ. يتضمن المسار الغليمفاوي على مستوى الدماغ طرق التصريف من السائل النخاعي، ومن الأوعية اللمفاوية السحاية المرتبطة بالجيوب الجافية، والتي تعمل بجانب الأوعية الدموية الدماغية.[53][54] يستنزف المسار السائل الخلالي من أنسجة الدماغ.[54]

إمدادات الدم

تزود الشرايين السباتية الباطنيَّة الدم المؤكسج إلى الجزء الأمامي من الدماغ، وتمد الشرايين الفقارية الدم إلى الجزء الخلفي من الدماغ.[55] تتفاغر هذه الشرايين مع بعضها البعض في دائرة ويليس، وهي داشرة من الشرايين المتصلة تقع في الصهريج بين الدِّماغ المُتوسِّط والجِسْر.[56]

الشرايين السباتية الباطنية هي فروع للشرايين السباتية الرئيسية. تدخل الشرايين للجمجمة من خلال القناة السباتية، وتنتقل عبر الجيب الكهفي وتدخلُ الحيِّز تحت العنكبُوتيِّة.[57] ثم تدخل دائرة ويليس بفرعين. تنتقل هذه الفروع للأمام ثم للأعلى على طول الشق الطولي، وتزوِّد الأجزاء الأمامية والمتوسطة في الدماغ.[58] واحدة أو أكثر من الشرايين الموصلة الأمامية الصغيرة مرتبطةٌ باثنين من الشرايين الدماغية الأمامية.[58] تستمر الشرايين السباتية الباطنية للأمام مثل الشرايين الدماغية الوسطى. تنتقل جانبيًا على طول العظم الوتدي في محجر العين، ثم صعودًا عبر قشرة الجزيرة، حيث تنشأ الفروع النهائية.[57]

تظهر الشرايين الفقرية كفروع من الشرايين تحت الترقوة الأيمن والأيسر. تنتقل صعودًا من خلال الثقبة المستعرضة وهي مساحات في الفقرات العنقية. يدخل كل جانب في التجويف القحفي من خلال الثُّقْبَةُ العُظْمَى على طول الجانب المقابل من النخاع.[57]

تصريف الدم

تصرف الأوردة االمخية الدم غير المؤكسج من الدماغ. يحتوي الدماغ على شبكتين رئيسيتين من الأوردة: شبكة خارجية أو سطحية، على سطح المخ الذي يحتوي على ثلاثة فروع وشبكة داخلية. ترتبط هاتان الشبكتان عبر المفاغرة.[59] تُصرف الأوردة المخية في تجاويف أكبر من الجيوب الوريدية الجافوية التي تقع عادةً بين الأم الجافية وغطاء الجمجمة.[60] يصب دم المخيخ والدماغ الأوسط في الوريد الدماغي الكبير [الإنجليزية]. الدم من النخاع وجذع الدماغ له نمط متغير للتصريف، إما في الأوردة النخاعية أو في الأوردة الدماغية المجاورة.[59]

الدم في الجزء العميق من هجرة الأدمغة، من خلال الضفيرة الوريدية في الجيب الكهفي في الجبهة، والجيب الصخري العلوي والجيب الصخري السفلي في الجانبين، والجيب السهمي السفلي في الجزء الخلفي.[60] يُصرف الدم من الدماغ الخارجي إلى الجيب السهمي العلوي الكبير، الذي يقع في خط الوسط فوق الدماغ. ومن هنا يختلط الدم مع دم الجيب المستقيم عند مُلتقى الجيوب.[60]

الدم من هنا يصب في الجيوب المُستعرضة اليمنى واليسرى.[60] ثم تُصرف في الجيوب السينيِّة [الإنجليزية]، والتي تتلقى الدم من الجيوب الكهفية والجيوب الصخرية العلوية والسفلية. يصب السيني في الأوردة الوداجية الباطنية الكبيرة.[60][59]

الحاجز الدموي الدماغي

تزود الشرايين الكبيرة في جميع أنحاء الدماغ الدم إلى الشعيرات الدموية الصغيرة. وهي الأوعية الدموية الأصغر في الدماغ، مبطنة بخلايا مرتبطة بموصلات محكمة، ولذلك لا تتسرب السوائل إلى الداخل أو تتسرب بنفس الدرجة التي تتسرب منها في الشعيرات الدموية الأخرى؛ هذا يخلق الحاجز الدموي الدماغي.[44] تلعبُ الخلايا الحولية [الإنجليزية] دورًا رئيسيًا في تكوين التقاطعات الضيقة.[61] الحاجز أقل نفاذيةً للجزيئات الأكبر، لكنه لا يزال منفذًا للماء وثاني أكسيد الكربون والأكسجين ومعظم المواد القابلة للذوبان في الدهون (بما في ذلك مواد التخدير والكحول).[44] الحاجز الدموي الدماغي غير موجود في الأعضاء المحيطة بالبطينات [الإنجليزية]- وهي بنيات في الدماغ قد تحتاج إلى الاستجابة للتغيرات في سوائل الجسم - مثل الغدة الصنوبرية، والباحة المنخفضة، وبعض مناطق تحت المهاد.[44] هناك حاجز مُمَاثِل للسائل الدماغي النخاعي، والذي يخدم نفس الغرض مثل الحاجز الدموي الدماغي، ولكنه يسهل نقل المواد المختلفة إلى الدماغ بسبب الخصائص الهيكلية المميزة بين نظاميّ الحاجزين.[44][62]

التطور

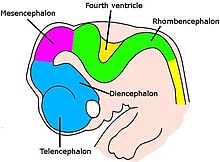

في بداية الأسبوع الثالث من التطور، يشكل الأديم الظاهر الجنيني شريطًا سميكًا يسمى الصفيحة العصبية.[63] بحلول الأسبوع الرابع من التطور، تتسع الصفيحة العصبية لتعطي نهاية رأسية عريضة، وجزء أوسط أقل اتساعًا ونهاية ذيلية ضيقة. وتعرف هذه التورُّمات باسم الحُويصلاَت الدِّماغيِّة الأوَّلِيَّة [الإنجليزية] وتمثل بدايات الدماغ الأمامي، الدماغ المتوسط والدماغ الخلفيّ.[64]

تملأ خلايا العُرْفُ العَصَبِيّ (المشتقة من الأديم الظاهر) الحواف الجانبيّة للصفيحة في الطيِّات العَصبيَّة [الإنجليزية]. في الأسبوع الرابع -أثناء مرحلة التكون العُصيبة- تقترب الطيات العصبية من الأنبوب العصبي، وتجمع بين خلايا العرف العصبية في العرف العصبي.[65] يمتدُّ العرف العصبية على طول الأنبوب مع خلايا العرف العصبية القحفية في نهاية الرأس وخلايا العرف العصبية الذنبيَّة في الذيل. تنفصل الخلايا عن العُرْفُ وتهاجر في موجة (من الرأس إلى الذيل) داخل الأنبوب.[65] الخلايا في نهاية الرأس تؤدِّي إلى الدماغ، والخلايا في نهاية الذيلية تؤدي إلى الحبل الشوكي.[66]

ينثني [الإنجليزية] الأنبوب أثناء نموه، مكونًا نصفيّ الكرة المخيِّة على شكل هلال في الرأس. يظهر نصفي الكرة المخية لأول مرة في اليوم الثاني والثلاثون.[67] في وقت مبكر من الأسبوع الرابع ينحني الجزء الرَّأسِيّ بحدة إلى الأمام في الانثناء الرَّأسيَّ.[65] يصبح هذا الجزء المَثنِيّ هو الدماغ الأمامي؛ ويصبح الجزء المنحني المجاور في المنتصف (الدماغ المتوسط) ويصبح الجزء الذَيلِيّ المنثني الدماغ المُؤخر (الدمَاغ الخَلفيّ). تتشكل هذه المناطق على شكل تَورُّمات تُعرف باسم الحُوَيصِلاَتُ الدِّماغِيَّة [الإنجليزية] الثلاثة الأولية. في الأسبوع الخامس من النمو تتكون خمس حويصلات ثانوية في الدماغ.[68] ينفصل الدماغ الأمامي إلى حويصلتين - الدِّماغ الانتِهائِيّ الأماميّ والدِماغ البينيّ الخلفي. يؤدي الدِّماغ الانتهائِيّ إلى ظهور القشرة الدماغيَّة والعُقد القاعديَّة والبنيات ذات الصلة. في حين يؤديّ الدماغ البينيّ إلى ظهور المهاد وتحت المهاد. ينقسم الدماغ المؤخر أيضًا إلى منطقتين - الدِّماغ التَّالِي والدِّماغ البصليّ. يؤدي الدِّماغ البصليّ إلى ظهور المخّيخ والجِسْر. يؤدي الدِّماغ البصليّ إلى ظهور النخاع المستطيل.[69] وأيضًا خلال الأسبوع الخامس، ينقسم الدماغ إلى مقاطع مُتكررة تسمى قطعةٌ عصبيَّة [الإنجليزية] .[64][70] في الدماغ المُؤخر تُعرف هذه باسم القُسَيمٌ المُعَيَّنِيّ.[71]

من خصائص الدماغ الطي القشري المعروُف بالتَلفِيف الدماغيِّة [الإنجليزية]. لأكثر من خمسة أشهر فقط من النماء السابق للولادة، تكون القشّرة ملساء. وبحلول الأسبوع الرابع والعشرون من العُمر الحمليّ، يكون التشكُّل التجاعيد التي تُظهر الشقوق والتي هي بدورها تبدأُ في تحديد الفصوص الدماغيِّة بوضُوح.[72] التجاعيد والثنيات القشرية غير مفهومة جيدًا، ولكن وجد ارتباط للتلفيف الدماغيِّة بالذكاء والاضطرابات العصبية، وقد اقّتُرِح عددًا من النظريات للتلافيف الدماغيِّة.[72] تشمل هذه النظريات تلك التي تستند إلى الالتِواءَات الميكانيكيِّة،[73][19] التوترالمِحوريّ،[74] والتَمدُّد العَرَضيّ التفاضُليّ.[73] ومن الواضح أن التلفيف الدماغيِّة ليست عملية عشوائية، بل عملية معقدة محددة مسبقًا من الناحية التنموية والتي تولد أنماطًا من الطيات تكون مُتّسقة بين الأفراد ومعظم الأنواع.[73][75]

أول أخدود يظهر في الشهرِ الرابع هو الحُفرَةُ الدِماغيِّة الجَانِبيِّة.[67] يجب أن تنثني النهاية الذيليِّة العريضة لنصف الكرة المخية في الاتجاه الأمامي لتلائم المساحة المحدودة. وهذا يُغطي الحفرة ويحولها إلى سلسلة من التلال أعمق بكثير تُعرف باسم التَّلَم الوَحشِيّ وهذا يشير إلى خارج الفَصِّ الصُّدغيّ.[67] وبحلول الشهر السادس تكونت ألتام أخرى تحدد الفصوص الأمامية والجدارية والقذالية.[67] قد يلعب الجين الموجود في الجينوم البشري (ArhGAP11B [الإنجليزية]) دورًا رئيسيًا في التلافيف الدماغيـّة والتدمُّغ.[76]

الوظائف

التحكم الحركي

يُشارك الفص الجبهي في التفكير والتحكم الحركي والانفعالات عاطفيِّة واللغة. يحتوي على القشرة الحركية التي تشارك في تخطيط وتنسيق الحركة؛ قشرة الفص الجبهي، وهي المسؤولة عن الوظائف الادراكية ذات المستوى العالي؛ ومنطقة بروكا، وهي ضرورية لتَكوِين اللغة.[77] والجهاز الحركي للدماغ هو المسؤول عن توليد الحركة والتحكم فيها.[78] تنتقل الحركات المولَّدة من الدماغ عبر الأعصاب إلى الخلايا العصبية الحركية في الجسم، والتي تتحكم في عمل العضلات. والسبيل القشري النخاعي ينقل الحركات من الدماغ، عبر النخاع الشوكي، إلى الجذع والأطراف.[79] تحمل الأعصاب القحفية الحركات المرتبطة بالعينين والفم والوجه.

تُنشأ الحركة الإجمالية – مثل التحرك وحركة الذراعين والساقين – في القشرة الحركية، وتنقسم إلى ثلاثة أجزاء: القشرة الحركية الأولية، الموجودة في التلفيف أمام المركزي ولها أقسام مخصصة لحركة أجزاء الجسم المختلفة. ويدعم هذه الحركات وينظمها مجالان آخران، وهما أمام القشرة الحركية الأولية: القشرة أمام الحَركِيِّة والباحة الحركية الإضافية [الإنجليزية].[80] اليدين والفم لديهم مساحة أكبر بكثير مخصصة لهما من أجزاء الجسم الأخرى، ممِّا يسمح بحركةٍ أدق. وقد اظهِر ذلك في أنيسان القشرة الحركيِّة.[80] تنتقل الدافعات المولدة عن القشرة الحركية على طول السَّبيل القِشْرِيُّة النُّخاعِيّة على طول الجزء الأمامي من النخاع وعبر (التقاطع) في الهرمان النخاعيان. ثم تنتقل هذه الخلايا إلى أسفل النخاع الشوكي، مع اتصال معظمها بالعصيونات النخاغيِّة [الإنجليزية]، وتتصل بدورها بالعُصبونات الحركيِّة السفليِّة داخل المادة الرمادية التي تنقل بعد ذلك الدافعات للانتقال إلى العضلات نفسُها.[79] يلعب المخيخ والعُقد القَاعِديِّة دورًا في حركات العضلات الدقيقة والمعقدة والمنسقة.[81] تتحكم الروابط بين القشرة والعقد القاعدية في قوة العضلات ووضعية الجسم وبدء الحركة، ويشار إليها باسم النظام خارج الهرميّ.[82]

حسِّيّ

يُشارك الجهاز العصبي الحسي في استقبال المعلومات الحسية ومعالجتها. يتم تلقي هذه المعلومات من خلال الأعصاب القِحفِيِّة، من خلال المسالك الموجودة في النخاع الشوكي، مباشرةً في مراكز الدماغ المعرضة للدم.[83] كما يتلقى الدماغ المعلومات من الحواس الخاصة بالرؤية والشم والسمع والذوق. كما تتكامل الإشارات الحركية والحسية المشتركة.[83]

ومن خلال الجلد، يتلقى الدماغ المعلومات حول اللمس، الضغط، الألم، الاهتزاز ودرجة الحرارة. يتلقى الدماغ من المفاصل معلومات حول وضع المفصل.[84] تتواجد القشرة الحسية بالقرب من القشرة الحركية، وكما في القشرة الحركية، لديها مناطق ذات صلة بالإحساس في أجزاء الجسم المختلفة. يتغير الإحساس الذي يتولد من خلال المستقبلات الحسية الموجودة على مستوى الجلد إلى إشارة عصبيِّة، والتي تنتقل عبر سلسلةٍ من الخلايا العصبيِّة عبر مسارات في النخاع الشوكي. في العمود الظهري- مسار الفتيل الوسطيّ [الإنجليزية] يحتوي على معلومات حول اللمسة والاهتزاز وموضع المفاصل. ينتقل مسار الألياف صعودًا إلى الجزء الخلفي من الحبل الشوكي إلى الجزء الخلفي من النخاع، حيث أنها تتصل بالخلايا العصبية من الدرجة الثانية التي ترسل الألياف على الفور عبر الخط لمتوسط. ثم تنتقل هذه الألياف صعودًا إلى المعقد البطني القاعديّ [الإنجليزية] في المهاد حيث تتصل مع الخلايا العصبية من الدرجة الثالثة التي ترسل الألياف إلى القشرة الحسية.[84] ينقل السبيل النخاعي المهادي المعلومات عن الألم ودرجة الحرارة واللمس. ينتقل مسار الألياف عبر الحبل الشوكي وتتصل بالخلايا العصبية من الدرجة الثانية في التشكل الشبكي في جذع الدماغ للألم ودرجة الحرارة.[85]

يتولد كل من السمع والتوازن في الأذن الداخلية. ينتج عن الصوت اهتزازات العظيمات التي تمتدّ إلى العضو السمعي،ويؤدي التغيير في التوازن إلى حركة السوائل داخل الأذن الداخلية. هذا يخلق إشارة عصبية تمر عبر العصب الدهليزي القوقعي. ثم يمرُّ من خلال نواة قوقعية، والنَّواةُ الزَّيتونِيَّةُ العُلْوِيَّة [الإنجليزية]، والنَّواةُ الرُّكْبِيَّةُ الإِنْسِيَّة [الإنجليزية]، وأخيرًا الإشَّعاعُ السَّمعيِّ [الإنجليزية] إلى القشرة السمعيِّة.[86]

تُوَلَُّدُ حاسة الشم من قبل خلايا المُستقبلات في الغشاء المخاطي الشميِّ في تجويف الأنف. تمر هذه المعلومات عبر العصب الشمي الذي يدخل إلى الجمجمة من خلال جزء قابل الصفيحة المصفوية. ينتقل هذا العصب إلى الدوائر العصبية للبصلة الشمية حيث تنتقل المعلومات إلى القشرة الشميَّة.[87][88] وتَتَوَلَّدُ حاسة التذوق من المُستقبلات [الإنجليزية] على اللسان وتنتقل على طول الوجه والأعصاب البلعومية اللسانيِّة في النواة المفردة في جذع الدماغ.تنتقل بعض معلومات الخاصة بالتذوق أيضًا من البلعوم إلى هذه المنطقة عبر العصب المبهم، ثم تنتقلُ المعلومات من خلال المهاد إلى القشرة الذوقية.[89]

النظام

اللغة

كان يُعتقد أن وظائف النطق تكون مُتمرّكِزة في باحة فيرنيكه وباحة بروكا،[90] ومن المسلم به الآن في الغالب أن شبكة أوسع من الباحات القشرية تُساهم في وظائف النطق.[91][92][93]

تُسمى الدراسة حول كيفية تمثيل اللغة ومعالجتها واكتسابها من قبل الدماغ اللغويات العصبية، وهو مجال كبير متعدد التخصصات مستمد من علم الأعصاب المعرفي، واللغويات المعرفية، وعلم اللغة النفسي.[94]

وضعية جانبية

يحتوي المخ على تنظيم معاكس [الإنجليزية] حيث يتفاعل كل نصف من الدماغ بشكل أساسي مع نصف الجسم: يتفاعل الجانب الأيسر من الدماغ مع الجانب الأيمن من الجسم، والعكسُ صحيح. السبب التنموي لهذا الإنعكاس غير مؤكدة حتى الآن.[95]الوصلات الحركية من الدماغ إلى النخاع الشوكي، والوصلات الحسية من النخاع الشوكي إلى الدماغ، كلاهما تتقاطعُ في جذع الدماغ. الإدخال البصري يتبع قاعدة أكثر تعقيدًا: تلتقيّ الأعصاب البصرية في العينين معًا عند نقطة تسمى التصالب البصري، وينقسم نصف الألياف من كل عصب للانضمام إلى الآخر.[96] والنتيجة هي أن الاتصالات من النصف الأيسر من شبكية العين، في كلتا العينين، تنتقل إلى الجانب الأيسر من الدماغ، في حين أن الاتصالات من النصف الأيمن من الشبكية تنتقل إلى الجانب الأيمن من الدماغ.[97] نظرًا لأن كلُّ نصف من شبكيِّة العين يستقبل الضوء القادم من النصف المقابل من المجال البصري، والنتيجة الوظيفية هي أن المدخلات البصرية من الجانب الأيسر من العالم تنتقل إلى الجانب الأيمن من الدماغ، والعكسُ صحيح.[95] وهكذا، يتلقى الجانب الأيمن من الدماغ مدخلات حسية جسدية من الجانب الأيسر من الجسم، ومدخلات بصرية من الجانب الأيسر من المجال البصري.[98][99]

يظهرُ الجانبان الأيمن والأيسر من الدماغ متماثلان، لكنهما يعملان بشكل غير مُتماثل.[100] على سبيل المثال، النظير من المنطقة الحركية في نصف الكرة الأيسر التي تسيطر على اليد اليمنى هي منطقة نصف الكرة الأيمن التي تسيطر على اليد اليسرى. ومع ذلك، هناك عدة استثناءات هامة، تشمل الإدراك اللغوي والمكاني. الفص الأمامي الأيسر هو السائد للغة. إذا تلفت منطقة لغة رئيسية في نصف الكرة الأيسر، يمكن أن تترك الضحية غير قادر على الكلام أو الفهم،[100] في حين أن الضرر المكافئ لنصف الكرة الأيمن سيسبب ضعفًا طفيفًا فقط في المهارات اللغوية.

جاء جزء كبير من الفهم الحالي للتفاعلات بين نصفي الكرة المخية من دراسة " مرضى انشقاق الدماغ [الإنجليزية]" - الأشخاص الذين خضعوا لعملية قطع جراحية في الجِسْم الثفنيّ في محاولة للحد من شدة نوبات الصرع.[101] لا يظهر هؤلاء المرضى سلوكًا غير عادي واضحًا على الفور، ولكن في بعض الحالات يمكن أن يتصرفوا تقريبًا مثل شخصين مختلفين في نفس الجسم، حيث تقوم اليد اليمنى بفعلٍ ما ثم تقوم اليد اليسرى بالتراجع عنه.[101][102] هؤلاء المرضى، عندما يُعرضون لفترة وجيزة على صورة على الجانب الأيمن من نقطة التثبيت البصري، يكونون قادرين على وصفها لفظيًا، ولكن عندما تظهر الصورة على اليسار، لا يمكنهم وصفُها، ولكن قد يكونون قادرين على إعطاء إشارة باليد اليسرى لطبيعة الكائن المعروضة.[102][103]

العواطف

تُعرَّف العواطف عمومًا على أنها عمليات متعددة المكونات من مرحلتين تتضمن الاستنباط، تليها المشاعر النفسية، والتقييم، والتعبير، والاستجابات اللاإرادية، وميول الفعل.[104] كانت محاولات توطين المشاعر الأساسية في مناطق معينة من الدماغ مثيرة للجدل. لم تجد بعض الأبحاث أي دليل على مواقع محددة تتوافق مع المشاعر، لكنها وجدت بدلًا من ذلك دوائر تُشارك في العمليات العاطفية العامة. يبدو أن اللوزة، والقشرة الجبهية الحجاجية، وقشرة الفص الجزيريّ الأوسط والأمامي وقشرة الفص الجبهي الجانبي، تشارك في توليد العواطف، في حين عُثِرَ على أدلة أضعف للمنطقة السقيفية البطنية، الشاحبة البطنية ونواة المتكئة في بروز حافز [الإنجليزية].[105] ومع ذلك، وجد آخرون أدلة على تنشيط مناطق محددة، مثل العقد القاعدية في السعادة، وتحت الثفني القشرة الحزامية في الحزن، واللوزة في خوف.[106]

المعرفة

الدماغ هو المسؤول عن الإدراك،[107][108] أيّ يعمل من خلال العديد من العمليات ووظائف التنفيذيّة.[108][109][110] وتشمل الوظائف التنفيذية القدرة على تصفية المعلومات وضبط المحفزات غير ذات صلة مع التحكم الانتباهي والتثبيط المعرفي [الإنجليزية] ، والقدرة على معالجة والتعامل مع المعلومات التي تحفظ في الذاكرة العاملة، والقدرة على التفكير مفاهيم متعددة في وقت واحد وتبديل المهام مع المرونة الإدراكية، والقدرة على كبح الدوافع والاستجابات غير الفعالة مع التحكم المثبط، والقدرة على تحديد مدى ملاءمة المعلومات أو ملاءمة الإجراء.[109] تتطلب الوظائف التنفيذية الأعلى مستوى الاستخدام المتزامن للوظائف التنفيذية الأساسية المتعددة، وتشمل التخطيط والذكاء السائل والمتبلور (أي التفكير وحل المشكلات).

تلعبُ قشرة الفص الجبهي دورًا مهمًا في التوسط في الوظائف التنفيذية.[108][111] يتضمن التخطيط تنشيط قشرة الفص الجبهي الظهرانيّ [الإنجليزية] (DLPFC)، والقشرة الحزامية الأمامية، والقشرة الأمامية الجبهية الزاويّة، والقشرة أمام الجبهية اليمنى، والتَّلفيف فوق الهَامِشِيّ [الإنجليزية].[111] تتضمن معالجة الذاكرة العاملة DLPFC والتَّلْفيفُ الجَبْهِيُّ السُّفْلِيّ [الإنجليزية] ومناطق الفصّ الجداري.[108][111] التحكم التثبيطي تشمل مناطق متعددة من قشرة الفص الجبهي، وكذلك النواة المذنبة ونواة تحت المهاد.[111][112]

فيسيولوجيا

النقل العصبي

أصبح نشاط الدماغ ممكنًا من خلال الترابط بين الخلايا العصبية المرتبطة ببعضها البعض.[113] يتكون العصبون من جسم الخلية، والمحور العصبي، والتّغصّنات. غالبًا ما تكون التغصنات فروعًا واسعة النطاق تتلقى المعلومات في شكل إشارات من المحاور الطرفية للخلايا العصبية الأخرى. قد تتسبب الإشارات المستقبلة في قيام العصبون ببدء جهد الفعل (إشارة كهروكيميائية أو نبضة عصبية) والتي ترسل على طول المحور العصبي إلى الطرف المحوري، للتواصل مع التشعبات أو بجسم خلية عصبون آخر. يبدأ جهد الفعل في الجزء الأولي من المحور العصبي، والذي يحتوي على مركب متخصص من البروتينات.[114] عندما يصل جهد الفعل، إلى المحطة المحورية، فإنه يؤدي إلى إطلاق الناقل العصبي عند المشبك الذي ينشر إشارة تعمل على الخلية المستهدفة.[115] وتشمل هذه الناقلات العصبية الكيميائية الدوبامين، السيروتونين، غابا، الغلوتامات [الإنجليزية]، والأستيل كولين.[116] غابا هو الناقل العصبي الرئيسي المثبط في الدماغ، والغلوتامات هو الناقل العصبي الرئيسي المحرك.[117] ترتبط الخلايا العصبية في نقاط الاشتباك العصبي لتشكيل المسارات العصبية والدوائر العصبية وأنظمة الشبكات الكبيرة المتقنة مثل شبكة الهزاء وشبكة الوضع الافتراضي، والنشاط بينهما تحركه عملية النقل العصبي.

التمثيل الغذائي

يستهلك الدماغ ما يصل إلى 20% من الطاقة التي يستخدمها جسم الإنسان، أي يستهلك طاقة أكثر من أي عضو آخر في الجسم.[118] في البشر، يعتبر جلوكوز الدم هو المصدر الأساسي للطاقة لمعظم الخلايا وهو ضروري للوظيفة الطبيعية في عدد من الأنسجة، بما في ذلك الدماغ.[119] يستهلك دماغ الإنسان ما يقرب 60% من جلوكوز الدم لدى الأفراد الصائمين وغير الناشطين.[119] يُعتمد التمثيل الغذائي للدماغ عادةً على جلوكوز الدم كمصدر للطاقة، ولكن خلال أوقات انخفاض الجلوكوز (مثل الصيام أو تمارين التحمل أو تناول كميات محدودة من الكربوهيدرات)، يُستخدم الدماغ الأجسام الكيتونية للوقود مع حاجة أقل للجلوكوز. يمكن للدماغ أيضًا أن يستخدم اللاكتات أثناء التمرين.[120] يخزن الدماغ الجلوكوز على شكل الجليكوجين، وإن كان بكميات أقل بكثير من تلك الموجودة في الكبد أو العضلات الهيكلية.[121] لا تستطيع الأحماض الدهنية طويلة السلسلة عبور الحاجز الدموي الدماغي، ولكن الكبد يمكن أن يتحلل لإنتاج أجسام الكيتون. ومع ذلك، الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة [الإنجليزية] (على سبيل المثال، حمض زبدي، حمض البروبيونيك، وحمض الخليك) والأحماض الدهنية متوسطة السلسلة، حمض الأوكتانويك، حمض الهبتانويك، يمكن أن يخترق حاجز الدم في الدماغ ويمكن استقلاب خلايا الدماغ.[122][123][124]

على الرغم من أن الدماغ البشري يمثل 2% فقط من وزن الجسم، إلا أنه يتلقى 15% من النتاج القلبي، و 20% من إجمالي استهلاك الأكسجين في الجسم، و %25 من إجمالي استخدام الجلوكوز في الجسم.[125] يستخدم الدماغ الجلوكوز في الغالب للحصول على الطاقة، ويمكن أن يؤدي الحرمان من الجلوكوز، كما يحدث في حالة نقص السكر في الدم، إلى فقدان الوعي.[126] لا يتغير استهلاك طاقة في الدماغ بشكل كبير بمرور الوقت، ولكن المناطق النشطة من القشرة تستهلك طاقة أكثر إلى حدٍ ما من المناطق غير النشطة: هذه الحقيقة تشكل الأساس لطرق التصوير الوظيفية للدماغ PET وتصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي.[127] توفر تقنيات التصوير الوظيفية هذه صورة ثلاثية الأبعاد للنشاط الأيضي.[128] أظهرت دراسة أولية أن متطلبات الأيض في الدماغ في البشر تبلغ ذروتها في عمر خمس سنوات.[129]

أبحاث

حتى الآن طريقة عمل الدماغ غير مفهوم بشكل كامل، والبحوث ما تزال مستمرة.[130] يدرس علماء الأعصاب، جنبًا إلى جنب مع الباحثين ذو التخصصات المتقاربة، كيفية عمل الدماغ البشري. وقد تلاشت الحدود الفاصلة بين اختصاصات علم الأعصاب وطب الأعصاب وغيرها من التخصصات مثل الطب النفسي لأنها تتأثر جميعها بالبحوث الأساسية في علم الأعصاب.

الطرق

تأتي المعلومات حول بنية ووظيفة الدماغ البشري من مجموعة متنوعة من الطرق التجريبية، بما في ذلك الحيوانات والبشر. قدمت المعلومات المتعلقة بصدمات الدماغ والسكتة الدماغية معلومات حول وظيفة أجزاء من الدماغ وتأثيرات تلف الدماغ. يستخدم التصوير العصبي لتصور الدماغ وتسجيل نشاط الدماغ. تُستخدم الفيزيولوجيا الكهربية لقياس وتسجيل ومراقبة النشاط الكهربائي للقشرة. قد تكون القياسات ذات الإمكانات الميدانية المحلية [الإنجليزية] للمناطق القشرية، أو نشاط خلية عصبية واحدة. يمكن أن يسجل تخطيط كهربائية الدماغ النشاط الكهربائي للقشرة باستخدام أقطاب كهربائية توضع بشكل غير جراحي على فروة الرأس.[131][132]

تشمل التدابير المنتشرة التخطيط الكهرباوي القشري، والذي يستخدم أقطابًا كهربائية موضوعة مباشرة على السطح المكشوف للدماغ. تُستخدم هذه الطريقة في رسم خرائط التحفيز القشري، وتستخدم في دراسة العلاقة بين المناطق القشرية ووظائفها الجهازية.[133] باستخدام مسرىً مكرويّ أصغر بكثير، يمكن إجراء تسجيلات أحادية الوحدة [الإنجليزية] من خلية عصبية واحدة تعطي دقة مكانية عالية ودقة زمنية [الإنجليزية] عالية. وقد مكّن هذا من ربط نشاط الدماغ بالسلوك، وإنشاء خرائط عصبية.[134]

لقد فتح تطور العضيّات الدماغية [الإنجليزية] طرقًا لدراسة نمو الدماغ والقشرة، وفهم تطور المرض، مما يوفر آثارًا إضافية للتطبيقات العلاجية.[135][136]

التصوير

تُظهر تقنيات التصوير العصبي الوظيفي التغييرات في نشاط الدماغ التي تتعلق بوظيفة مناطق معينة في الدماغ. إحدى التقنيات هي التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي (fMRI) الذي يتمتع بمزايا أكثر من الطرق السابقة تصوير طبي بأشعة غاما وPET لعدم الحاجة إلى استخدام المواد المشعة وتقديم دقة أعلى.[137] هناك تقنية أخرى وهي التحليل الطيفي للأشعة تحت الحمراء القريبة. تعتمد هذه الأساليب على استجابة حركية الدم التي تظهر تغيرات في نشاط الدماغ فيما يتعلق بالتغيرات في تدفق الدم، وهي مفيدة في وظائف رسم الخرائط لمناطق الدماغ.[138] ينظر الرنين المغناطيسي الوظيفي في حالة الراحة [الإنجليزية] إلى تفاعل مناطق الدماغ بينما لا يؤدي الدماغ مهمة محددة.[139] يستخدم هذا أيضًا لإظهار شبكة الوضع الافتراضي.

يولد أي تيار كهربائي مجالًا مغناطيسيًا؛التذبذبات العصبية تحفز مجالات مغناطيسية ضعيفة، وفي تخطيط الدماغ المغناطيسي الوظيفي، يمكن للتيار الناتج أن يُظهر وظيفة الدماغ الداخلية بدقة عالية.[140] يستخدم تصوير مسار السبل العصبية بالرنين المغناطيسي والتصوير بالرنين المغناطيسي لتحليل الصور وإنشاء صور ثلاثية الأبعاد تصوير عصبي وظيفي لمساحات الأعصاب في الدماغ.

يمكن قياس الاختلافات في بنية الدماغ في بعض الاضطرابات، ولا سيما الفصام والخرف. وقد أعطت النهج البيولوجية المختلفة باستخدام التصوير المزيد من التبصر على سبيل المثال في اضطرابات الاكتئاب واضطراب الوسواس القهري. مصدر رئيسي للمعلومات حول وظيفة مناطق الدماغ هو آثار الأضرار التي لحقت بها.[141]

وقد مكنت التطورات في التصوير العصبي رؤى موضوعية في الاضطرابات النفسية، مما أدى إلى التشخيص أسرع، وتشخيص أكثر دقة، ورصد أفضل.[142]

التعبير الجيني والبروتيني

المعلوماتية الحيوية هي مجال من مجالات الدراسة التي تشمل إنشاء وتقدم قواعد البيانات والنهوض بها، والتقنيات الحاسوبية والإحصائية، التي يمكن استخدامها في دراسات الدماغ البشري، وخاصة في مجالات التعبير الجيني والبروتين. ولدت المعلوماتية الحيوية والدراسات في علم الجينوم ، وعلم الجينوم الوظيفي ، الحاجة إلى شرح الحمض النووي، وتكنولوجيا النسخ، وتحديد الجينات، ومواقعها ووظائفها.[143][144][145] جيني كاردز هي قاعدة بيانات رئيسية.

اعتبارًا من عام 2017، يُنظر إلى ما يقل قليلاً عن 20000 جينة ترميز بروتين معبر عنها في الإنسان،[143] وحوالي 400 من هذه الجينات خاصة بالدماغ.[146][147] البيانات التي وفرتها حول التعبير الجيني في الدماغ غذت المزيد من البحث في عدد من الاضطرابات. على سبيل المثال، أظهر استخدام الكحول على المدى الطويل تغيرًا في التعبير الجيني في الدماغ، وتغيرات خاصة بنوع الخلية قد تتعلق باضطراب تعاطي الكحول.[148] وقد لوحظت هذه التغييرات في النسخ المشبكية في قشرة الفص الجبهي، ويُنظر إليها على أنها عامل يسبب الدافع إلى الاعتماد على الكحول، وكذلك لتعاطي المخدرات الأخرى.[149]

كما أظهرت دراسات أخرى ذات صلة أدلة على حدوث تغيرات متشابكة وفقدانها عند شيخوخة الدماغ. التغيرات في التعبير الجيني تغيير مستويات البروتينات في المسارات العصبية المختلفة، وقد ثبت أن هذا واضح في ضعف أو فقدان الاتصال التشابكي. وقد لوحظ أن هذا الخلل الوظيفي يؤثر على العديد من هياكل الدماغ وله تأثير ملحوظ على الخلايا العصبية المثبطة مما يؤدي إلى انخفاض مستوى النقل العصبي وما يتبع ذلك من تدهور معرفي ومرض. [150][151]

الأهمية السريرية

الإصابة

يمكن أن تظهر إصابة الدماغ بعدّة طرق. يمكن أن ترتبط إصابات الدماغ الرضية، على سبيل المثال بالإصابات التي تحدث أثناء ممارسة رِياضة الاحتكاك المُباشِر [الإنجليزية]، بعد السقوط، أو حادث مروري أو عمل، بمشكلات فورية وطويلة المدى. قد تشمل المشاكل الفورية حدوث نزيف داخل الدماغ، وقد يؤدي ذلك إلى ضغط أنسجة المخ أو إتلاف إمدادات الدم. قد تحدث كدمات في الدماغ. قد تسبب الكدمات تلفًا واسع النطاق في المسالك العصبية التي يمكن أن تؤدي إلى حالة إصابة مُنتشرة في المحور العصبي.[152] و كسور في الجمجمة، وإصابة منطقة معينة، الصمم والارتجاج هي أيضًا تطورات فورية مُحتملة. بالإضافة إلى مكان الإصابة، قد يتأثر الجانب الآخر من الدماغ، وهو ما يسمى إصابة العارضة. وتشمل القضايا الأطول أجلا التي قد تتطور اضطراب ما بعد الصدمة، واستسقاء الرأس. يمكن أن يحدث الاعتلال الدماغي الرضحي المزمن بعد إصابات متعددة في الرأس.[153]

المرض

تؤدي أمراض التنكس العصبي إلى تلف تدريجي لأجزاء مختلفة من وظائف الدماغ، وتزداد سوءًا مع تقدم العمر. وتشمل الأمثلة الشائعة الخرف مثل مرض آلزهايمر، الخرف الكحولية أو الخرف الوعائي. مرض باركنسون. وغيرها من الأسباب المعدية والوراثية أو الأيضية النادرة مثل داء هنتنغتون، الأمراض العصبية الحركية، الخرف فيروس نقص المناعة البشرية، الزهري العصبي، ومرض ويلسون. يمكن أن تؤثر الأمراض التنكسية العصبية على أجزاء مختلفة من الدماغ، ويمكن أن تؤثر على الحركة والذاكرةو الإدراك.[154]

الدماغ، على الرغم من أنه يحميه حاجز الدم الدماغي، يمكن أن يتأثر بالعدوى بما في ذلك الفيروسات، البكتيريا والفطريات. قد تكون العدوى من السحايا (التهاب السحايا)، أو المادة الدماغية ( التهاب الدماغ )، أو داخل المادة الدماغية (مثل الخراج الدماغي).[155] أمراض البريون النادرة بما في ذلك مرض كروتزفيلد جاكوب والمتغير، وكورو قد تؤثر أيضًا على الدماغ.[155]

الأورام

يمكن أن تكون أورام الدماغ إما حميدة أو سرطانية. معظم الأورام الخبيثة تُنشأ من جزء آخر من الجسم، والأكثر شيوعًا من سرطان الرئة والثدي والجلد.[156] يمكن أن تحدث سرطانات أنسجة الدماغ أيضًا، وتنشأ من أي نسيج داخل الدماغ وحوله. يُعتبر الورم السحائي، وهو سرطان السحايا حول الدماغ، أكثر شيوعًا من سرطانات أنسجة الدماغ.[156] قد تسبب السرطانات داخل الدماغ أعراضًا مرتبطة بحجمها أو مكانتها، مع أعراض تشمل الصداع والغثيان، أو التطور التدريجي لأعراض التركيز مثل صعوبة الرؤية التدريجية أو البلع أو التحدث أو تغيير المزاج.[156] تشخص السرطانات بشكل عام من خلال استخدام الأشعة المقطعية والتصوير بالرنين المغناطيسي. يمكن استخدام مجموعة متنوعة من الاختبارات الأخرى بما في ذلك اختبارات الدم وثقب القطني للتحقيق في سبب السرطان وتقييم نوع السرطان ومرحلة الإصابة به.[156] غالبًا ما يُعطى ديكساميثازون الكورتيكوستيرويد لتقليل تورم أنسجة الدماغ حول الورم. يمكن النظر في الجراحة، ولكن بالنظر إلى الطبيعة المعقدة للعديد من الأورام أو على أساس مرحلة الورم أو نوعه، يمكن اعتبار العلاج الإشعاعي أو العلاج الكيميائي أكثر ملاءمة.[156]

الاختلالات العقلية

من المعروف أن الاضطرابات النفسية، مثل الاكتئاب، والفصام، والاضطراب ثنائي القطب، واضطراب ما بعد الصدمة، واضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط، واضطراب الوسواس القهري، ومتلازمة توريت، والإدمان، ترتبط بأداء الدماغ.[157][116][158] قد يشمل علاج الاضطرابات النفسية العلاج النفسي، والطب النفسي، والتدخل الاجتماعي، ونموذج التعافي أو العلاج السلوكي المعرفي. وتختلف المشاكل الأساسية والتوقعات المرتبطة بها بشكل كبير بين الأفراد.[159]

الصرع

يُعتقد أن نوبات الصرع مرتبطة بنشاط كهربائي غير طبيعي.[160] يمكن أن يظهر نشاط النوبة في صورة غياب للوعي أو تأثيرات بؤرية مثل حركة الأطراف أو معوقات الكلام أو تكون معمّمة بطبيعتها.[160] يشير مرض الصرع إلى نوبة أو سلسلة من النوبات التي لم تنتهي في غضون 5 دقائق.[161] النوبات لها عدد كبير من الأسباب، ولكن العديد من النوبات تحدث دون العثور على سبب محدد. في الشخص المصاب بالصرع، قد تشمل عوامل الخطر لمزيد من النوبات الأرق، وتناول المخدرات والكحول والتوتر. يمكن تقييم المضبوطات باستخدام اختبارات الدم، وكهربية الدماغ وتقنيات التصوير الطبي المختلفة استنادًا إلى التاريخ الطبي ونتائج الفحص الطبي.[160] بالإضافة إلى معالجة السبب الكامن وتقليل من التعرض لعوامل الخطر، يمكن أن تلعب الأدوية المضادة للاختلاج دورًا في منع حدوث المزيد من النوبات.[160]

خلقي

بعض اضطرابات الدماغ مثل مرض تاي ساكس[162] والخلقية،[163] ترتبط بالطفرات الوراثية والكروموسومات.[163] تتميز مجموعة نادرة من اضطرابات الرأس الخلقية المعروفة باسم انعدام التلافيف يتميز بنقص أو عدم كفاية الثني القشري.[164] يمكن أن يتأثر التطور الطبيعي للدماغ أثناء الحمل بسبب نقص التغذية،[165] علم المسوخ،[166] الأمراض المعدية،[167] وعن طريق استخدام العقاقير الترفيهية، بما في ذلك الكحول (التي قد تؤدي إلى اضطرابات طيف الكحول الجنيني).[165][168]

سكتة دماغية

السكتة الدماغية هو انخفاض في إمدادات الدم إلى منطقة من الدماغ مما يتسبب في موت الخلايا وإصابات الدماغ. وهذا يمكن أن يؤدي إلى مجموعة واسعة من الأعراض، بما في ذلك أعراض "سريعة" من تدلي الوجه، وضعف الذراع، وصعوبات في الكلام (بما في ذلك مع التحدث والعثور على الكلمات أو تشكيل الجمل).[169] تتعلق الأعراض بوظيفة المنطقة المصابة في الدماغ ويمكن أن تشير إلى الموقع المحتمل وسبب السكتة الدماغية. عادةً ما تتعلق صعوبات الحركة أو الكلام أو البصر بالدماغ، في حين أن عدم التوازن، الرؤية المزدوجة، والدوار والأعراض التي تصيب أكثر من جانب واحد من الجسم تتعلق عادةً بجذع الدماغ أو المخيخ.[170]

تنتج معظم السكتات الدماغية عن فقدان إمدادات الدم، عادةً بسبب الصمة، أو تمزق اللويحات الدهنية التي تسبب الجلطة، أو تضيق الشرايين الصغيرة. يمكن أن تنتج السكتات الدماغية أيضًا عن نزيف داخل الدماغ.[171] النوبات الإقفارية العابرة (TIAs) هي سكتات دماغية تختفي فيها الأعراض في غضون 24 ساعة.[171] سيتضمن التحقيق في السكتة الدماغية فحصًا طبيًا (بما في ذلك الفحص العصبي) وأخذ التاريخ الطبي، مع التركيز على مدة الأعراض وعوامل الخطر (بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم،الرجفان الأذيني، والتدخين).[172][173] هناك حاجة إلى مزيد من التحقيق في المرضى الأصغر سنًا.[172] ويمكن إجراء تخطيط الانبعاثات المجهرية والقياس البيولوجي لتحديد الرجفان الأذيني. يمكن أن الموجات فوق الصوتية التحقيق في تضييق الشرايين السباتية. يمكن استخدام مخطط صدى القلب للبحث عن الجلطات داخل القلب، وأمراض صمامات القلب أو وجود براءة اختراع بيضاوية.[172] تُجرى اختبارات الدم بشكل روتيني كجزء من الفحص بما في ذلك اختبارات السكري والدهون.[172]

بعض العلاجات للسكتة الدماغية هي حرجة من حيث الوقت. وتشمل هذه الانحلال جلطة أو الاستئصال الجراحي للجلطة من أجل السكتات الدماغية الإقفارية، وإزالة الضغط عن السكتات الدماغية النزفية.[174][175] نظرًا لأن السكتة الدماغية حرجة بالنسبة للوقت،[176] تتضمن المستشفيات وحتى رعاية السكتة الدماغية قبل المستشفى إجراء تحقيقات عاجلة - عادةً الفحص بالأشعة المقطعية للتحقق من السكتة الدماغية النزفية وتصوير الأوعية المقطعية أو بالرنين المغناطيسي لتقييم الشرايين التي تزود دماغ.[172] قد يكون التصوير بالرنين المغناطيسي، غير متاح على نطاق واسع، لكنه قد يكون قادرًا على إثبات المنطقة المصابة في الدماغ بشكل أكثر دقة، خاصةً في السكتة الدماغية الإقفارية.[172]

بعد التعرض لسكتة دماغية، يمكن إدخال الشخص إلى وحدة السكتة الدماغية، ويمكن توجيه العلاجات من أجل الوقاية من السكتات الدماغية في المستقبل، بما في ذلك مضادات التخثر المستمرة (مثل الأسبرين أو كلوبيدوجريل)، والأدوية الخافضة لضغط الدم، والأدوية التي تخفض الدهون.[174] يلعب فريق متعدد التخصصات يضم أخصائيي أمراض النطق وأخصائيي العلاج الطبيعي والمعالجين المهنيين وعلماء النفس دورًا كبيرًا في دعم الأشخاص المصاب بالسكتة الدماغية وإعادة تأهيلهم.[177][172] يزيد تاريخ السكتة الدماغية من خطر الإصابة بالخرف بنحو 70%، وتزيد السكتة الدماغية الأخيرة من الخطر بنحو 120%.[178]

الموت الدماغي

يُشير الموت الدماغي إلى فقدان كامل لا رجعة فيه لوظائف الدماغ.[179][180] ويتميز بالغيبوبة وفقدان ردود الفعل، وانقطاع التنفس،[179] ومع ذلك، فإن إعلان وفاة الدماغ يختلف جغرافيًا وغير مقبول دائمًا.[180] في بعض البلدان هناك أيضًا متلازمة محددة لموت الدماغ.[181] إعلان الموت الدماغي يمكن أن يكون له آثار عميقة حيث أن الإعلان، بموجب مبدأ عدم الجدوى الطبية، سيرتبط بسحب أجهزة دعم الحياة،[182] ولأن المصابين بموت الدماغ غالبًا ما يكون لديهم أعضاء مناسبة للتبرع بالأعضاء.[180][183] غالبًا ما تكون العملية أكثر صعوبة بسبب ضعف التواصل مع أسر المرضى.[184]

عندما يشتبه في موت الدماغ، يجب استبعاد التشخيص التفريقي القابل للعكس مثل، المنحل بالكهرباء، والكبت المعرفي العصبي والمتعلق بالعقاقير.[179][182] اختبار ردود الفعل[ب] يمكن أن يساعد في اتخاذ القرار، وكذلك غياب الاستجابة والتنفس.[182] قد تلعب الملاحظات السريرية، بما في ذلك عدم الاستجابة التام، والتشخيص المعروف، والأدلة التصويرية العصبية، دورًا في قرار إعلان بموت الدماغ.[179] [185]

المجتمع والثقافة

أنثربولوجيا عصبية [الإنجليزية] العصبية هو دراسة العلاقة بين الثقافة والدماغ. وهو يستكشف كيف يؤدي الدماغ إلى ظهور الثقافة، وكيف تؤثر الثقافة على نمو الدماغ.[186] بالبحث عن الاختلافات الثقافية وعلاقتها بنمو الدماغ وبنيته في مجالات مختلفة.[187]

العقل

في فلسفة العقل دراسات قضايا مثل مشكلة فهم الوعي و مشكلة العقل والجسم. تُعتبر العلاقة بين الدماغ والعقل تحديًا كبيرًا فلسفيًا وعلميًا. وهذا بسبب صعوبة شرح كيفية الأنشطة العقلية، مثل الأفكار والعواطف، من خلال البنيات المادية مثل الخلايا العصبية والمشابك، أو عن طريق أي نوع آخر من الآليات الفيزيائية. وقد أعرب عن هذه الصعوبة بواسطة غوتفريد لايبنتس في القياس المعروف باسم فجوة لايبنتز [الإنجليزية]:

| ” | يجب على المرء أن يعترف بأن الإدراك وما يعتمد عليه لا يمكن تفسيره على المبادئ الميكانيكية، أي بالأرقام والحركات. بتخيل أن هناك آلة سيمكنها بناؤها من التفكير والإحساس والإدراك، يمكن للمرء أن يتصورها متضخمة مع الاحتفاظ بنفس النسب، بحيث يمكن للمرء أن يدخلها، تمامًا مثل طاحونة الهواء. لنفترض أن هذا، ينبغي للمرء، عند زيارته داخله، أن يجد فقط أجزاء تدفع بعضها البعض، وليس أي شيء يفسر بواسطته الإدراك.

|

“ |

دفع الشك حول إمكانية التفسير الآلي للفكر رينيه ديكارت، ومعظم الفلاسفة الآخرين معه، إلى الازدواجية: الاعتقاد بأن العقل هو إلى حد ما مستقل عن الدماغ.[189] ومع ذلك، كانت هناك دائمًا حجة قوية في الاتجاه المعاكس. هناك دليل تجريبي واضح على أن التلاعب الجسدي بالدماغ أو إصاباته (على سبيل المثال عن طريق الأدوية أو عن طريق الآفات، على التوالي) يمكن أن تؤثر على العقل بطرق فعالة وحميمة.[190][191] في القرن التاسع عشر، أقنعت حالة فينس غيج، وهو عامل سكة حديدية أُصيب بقضيب حديدي قوي مر عبر دماغه، كُلَّ الباحثين والجمهور أن الوظائف المعرفية موضعية في الدماغ.[192] وبعد هذا الخط من التفكير، مجموعة كبيرة من الأدلة التجريبية لعلاقة وثيقة بين نشاط الدماغ والنشاط العقلي قد أدى معظم علماء الأعصاب والفلاسفة المعاصرين ليكونوا مادية، معتقدين أن الظواهر العقلية هي في نهاية المطاف نتيجة، أو اختزالها إلى، الظواهر الفيزيائية.[193]

حجم الدماغ

حجم الدماغ وذكاء الشخص لا يرتبط ارتباطًا قويًا.[194] تميل الدراسات إلى الإشارة إلى الارتباطات الصغيرة إلى المعتدلة (بمتوسط حوالي 0.3 إلى 0.4) بين حجم الدماغ و معدل الدكاء.[195] تُلاحظ الارتباطات الأكثر اتساقًا داخل الفص الجبهي والزمني والجداري والحصين والمخيخ، ولكن هذه لا تمثل سوى قدر ضئيل نسبيًا من التباين في معدل الذكاء، والذي له علاقة جزئية فقط بالذكاء العام وأداء العالم الحقيقي.[196][197]

الحيوانات الأخرى، بما في ذلك الحيتان والفيلة لديها أدمغة أكبر من البشر. ومع ذلك، عندما يؤخذ في الاعتبار نسبة كتلة الدماغ إلى الجسم، يكون الدماغ البشري تقريبًا ضعف حجم دلفين قاروري الأنف، وثلاثة أضعاف حجم دماغ الشمبانزي. ومع ذلك، فإن نسبة عالية في حد ذاتها لا تُظهر الذكاء: الحيوانات الصغيرة جدًا لديها نسب عالية والأشجار لديها أكبر حاصل من أي حيوان ثديي.[198]

في الثقافة الشعبية

دحض البحث بعض المفاهيم الخاطئة الشائعة حول الدماغ. منها الأساطير القديمة والحديثة. ليس صحيحًا أن الخلايا العصبية لا تتغير بعد سن الثانية. وكذلك لا يستخدم سوى عشرة بالمائة من الدماغ.[199] لقد بالغت الثقافة الشعبية أيضًا في تبسيط التوصيف الدماغي، مما يشير إلى أن الوظائف محددة تمامًا لأحد جانبي الدماغ أو الآخر. صاغ أكيو موري مصطلح دماغ اللعبة للنظرية المدعومة بشكل غير موثوق بأن قضاء فترات طويلة في لعب ألعاب الفيديو أضر بالمنطقة الأمامية للمخ، وأضعف التعبير عن العاطفة والإبداع.[200]

تاريخيًا، ظهر الدماغ في الثقافة الشعبية من خلال علم فراسة الدماغ، وهو علم زائف يخصص سمات الشخصية إلى مناطق مختلفة من القشرة. لا تزال القشرة مهمة في الثقافة الشعبية حيث تغطيها الكتب والهجاء.[201][202] يتميز الدماغ في الخيال العلمي، بالمواضيع مثل زرع الدماغ والسيبورج (الكائنات ذات الميزات مثل الأدمغة الاصطناعية جزئيًا).[203] كتاب الخيال العلمي لعام 1942 (المقتبس ثلاث مرات للسينما) يروي كتاب دونوفان برين قصة دماغ معزول بقي على قيد الحياة في المختبر، يتولى تدريجيًا شخصية بطل الرواية.[204]

تحسين وظائف المخ والتكنولوجيا

في الفترة الأخيرة ومع تطور التكنولوجيا إتجه عدد كبير من علماء علم النفس المعرفي والمخ والأعصاب لتطويع التكنولوجيا لتحسين وظائف المخ، وذلك عن طريق ابتكار تطبيقات للهواتف المحمولة لتحسين القدرات العقلية والذهنية. أثبتت الأبحاث أن بعض من هذه التطبيقات تستطيع تحسين الذاكرة بشكل ملحوظ كما أن بعض هذه التطبيقات تستطيع اطالة فترة التركيز attention span، واستخدم بعض العلماء جهاز الرنين المغنطيسى الوظيفي حتى يتسنى لهم معرفة إذا كانت التغييرات طالت الشكل التشريحي للمخ وهذا قد يكون بدوره دليل قوي على كفائة وتأثير هذه التطبيقات [205][206]

انظر أيضًا

المراجع

- ^ "Cerebrum Etymology". dictionary.com. مؤرشف من الأصل في 2015-10-24. اطلع عليه بتاريخ 2015-10-24.

- ^ "Encephalo- Etymology". قاموس علم اشتقاق الألفاظ. مؤرشف من الأصل في 2017-10-02. اطلع عليه بتاريخ 2015-10-24.

- ^ Toga, Arthur W.; B.S., M.S., Ph.D. (2006). "Brain". MSN Encarta. Microsoft Encarta Online Encyclopedia. مؤرشف من الأصل في 2009-10-28. اطلع عليه بتاريخ 2006-12-21.

{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: أسماء متعددة: قائمة المؤلفين (link) - ^ Orlando Regional Healthcare, Education and Development. 2004. "Overview of Adult Traumatic Brain Injuries."Accessed 2008-01-16. نسخة محفوظة 27 فبراير 2008 على موقع واي باك مشين. "نسخة مؤرشفة" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 2013-06-26. اطلع عليه بتاريخ 2010-08-28.

- ^ Shepherd S. 2004. "Head Trauma." Emedicine.com. Shepherd S. 2004. "Head Trauma." Emedicine.com. Accessed January 4, 2007. نسخة محفوظة 25 أكتوبر 2008 على موقع واي باك مشين.

- ^ Walters, FJM. 1998. "Intracranial Pressure and Cerebral Blood Flow." Physiology. Issue 8, Article 4. Accessed January 4, 2007. [وصلة مكسورة] نسخة محفوظة 27 يناير 2013 على موقع واي باك مشين.

- ^ Fan، Xue؛ Markram، Henry (7 مايو 2019). "A Brief History of Simulation Neuroscience". Frontiers in Neuroinformatics. ج. 13: 32. DOI:10.3389/fninf.2019.00032. ISSN:1662-5196. PMC:6513977. PMID:31133838.

{{استشهاد بدورية محكمة}}: صيانة الاستشهاد: دوي مجاني غير معلم (link) - ^ Parent، A.؛ Carpenter، M.B. (1995). "Ch. 1". Carpenter's Human Neuroanatomy. Williams & Wilkins. ISBN:978-0-683-06752-1.

- ^ أ ب Bigos، K.L.؛ Hariri، A.؛ Weinberger، D. (2015). Neuroimaging Genetics: Principles and Practices. دار نشر جامعة أكسفورد. ص. 157. ISBN:978-0199920228. مؤرشف من الأصل في 2020-08-03.

- ^ أ ب Cosgrove، K.P.؛ Mazure، C.M.؛ Staley، J.K. (2007). "Evolving knowledge of sex differences in brain structure, function, and chemistry". Biol Psychiatry. ج. 62 ع. 8: 847–855. DOI:10.1016/j.biopsych.2007.03.001. PMC:2711771. PMID:17544382.

- ^ Molina، D. Kimberley؛ DiMaio، Vincent J.M. (2012). "Normal Organ Weights in Men". The American Journal of Forensic Medicine and Pathology. ج. 33 ع. 4: 368–372. DOI:10.1097/PAF.0b013e31823d29ad. ISSN:0195-7910. PMID:22182984. S2CID:32174574.

- ^ Molina، D. Kimberley؛ DiMaio، Vincent J. M. (2015). "Normal Organ Weights in Women". The American Journal of Forensic Medicine and Pathology. ج. 36 ع. 3: 182–187. DOI:10.1097/PAF.0000000000000175. ISSN:0195-7910. PMID:26108038. S2CID:25319215.

- ^ أ ب Gray's Anatomy 2008، صفحة 227-9.

- ^ أ ب Gray's Anatomy 2008، صفحة 335-7.

- ^ أ ب Ribas، G. C. (2010). "The cerebral sulci and gyri". Neurosurgical Focus. ج. 28 ع. 2: 7. DOI:10.3171/2009.11.FOCUS09245. PMID:20121437.

- ^ Frigeri، T.؛ Paglioli، E.؛ De Oliveira، E.؛ Rhoton Jr، A. L. (2015). "Microsurgical anatomy of the central lobe". Journal of Neurosurgery. ج. 122 ع. 3: 483–98. DOI:10.3171/2014.11.JNS14315. PMID:25555079.

- ^ Davey, G. (2011). Applied Psychology. John Wiley & Sons. ص. 153. ISBN:978-1444331219. مؤرشف من الأصل في 2020-08-03.

- ^ Arsava، E. Y.؛ Arsava، E. M.؛ Oguz، K. K.؛ Topcuoglu، M. A. (2019). "Occipital petalia as a predictive imaging sign for transverse sinus dominance". Neurological Research. ج. 41 ع. 4: 306–311. DOI:10.1080/01616412.2018.1560643. PMID:30601110. S2CID:58546404.

- ^ أ ب Ackerman، S. (1992). Discovering the brain. Washington, D.C.: National Academy Press. ص. 22–25. ISBN:978-0-309-04529-2. مؤرشف من الأصل في 2020-10-04.

- ^ Larsen 2001، صفحات 455–456.

- ^ Kandel، E.R.؛ Schwartz, J.H.؛ Jessel T.M. (2000). Principles of Neural Science. McGraw-Hill Professional. ص. 324. ISBN:978-0-8385-7701-1.

- ^ Gray's Anatomy 2008، صفحات 227–229.

- ^ Guyton & Hall 2011، صفحة 574.

- ^ Guyton & Hall 2011، صفحة 667.

- ^ Principles of Anatomy and Physiology 12th Edition – Tortora, Page 519.

- ^ أ ب ت Freberg, L. (2009). Discovering Biological Psychology. Cengage Learning. ص. 44–46. ISBN:978-0547177793. مؤرشف من الأصل في 2020-11-04.

- ^ أ ب Kolb، B.؛ Whishaw، I. (2009). Fundamentals of Human Neuropsychology. Macmillan. ص. 73–75. ISBN:978-0716795865. مؤرشف من الأصل في 2020-11-04.

- ^ Pocock 2006، صفحة 64.

- ^ أ ب Purves 2012، صفحة 399.

- ^ Gray's Anatomy 2008، صفحة 325-6.

- ^ Goll، Y.؛ Atlan، G.؛ Citri، A. (أغسطس 2015). "Attention: the claustrum". Trends in Neurosciences. ج. 38 ع. 8: 486–95. DOI:10.1016/j.tins.2015.05.006. PMID:26116988. S2CID:38353825.

- ^ Goard، M.؛ Dan، Y. (4 أكتوبر 2009). "Basal forebrain activation enhances cortical coding of natural scenes". Nature Neuroscience. ج. 12 ع. 11: 1444–1449. DOI:10.1038/nn.2402. PMC:3576925. PMID:19801988.

- ^ Guyton & Hall 2011، صفحة 699.

- ^ أ ب ت Gray's Anatomy 2008، صفحة 298.

- ^ Netter، F. (2014). Atlas of Human Anatomy Including Student Consult Interactive Ancillaries and Guides (ط. 6th). Philadelphia, Penn.: W B Saunders Co. ص. 114. ISBN:978-1-4557-0418-7.

- ^ أ ب Gray's Anatomy 2008، صفحة 297.

- ^ Guyton & Hall 2011، صفحات 698–9.

- ^ Squire 2013، صفحات 761–763.

- ^ أ ب ت ث ج ح Gray's Anatomy 2008، صفحة 275.

- ^ Guyton & Hall 2011، صفحة 691.

- ^ Purves 2012، صفحة 377.

- ^ أ ب Azevedo، F.؛ وآخرون (10 أبريل 2009). "Equal numbers of neuronal and nonneuronal cells make the human brain an isometrically scaled-up primate brain". The Journal of Comparative Neurology. ج. 513 ع. 5: 532–541. DOI:10.1002/cne.21974. PMID:19226510. S2CID:5200449.

despite the widespread quotes that the human brain contains 100 billion neurons and ten times more glial cells, the absolute number of neurons and glial cells in the human brain remains unknown. Here we determine these numbers by using the isotropic fractionator and compare them with the expected values for a human-sized primate. We find that the adult male human brain contains on average 86.1 ± 8.1 billion NeuN-positive cells ("neurons") and 84.6 ± 9.8 billion NeuN-negative ("nonneuronal") cells.

- ^ أ ب ت ث Polyzoidis، S.؛ Koletsa، T.؛ Panagiotidou، S.؛ Ashkan، K.؛ Theoharides، T.C. (2015). "Mast cells in meningiomas and brain inflammation". Journal of Neuroinflammation. ج. 12 ع. 1: 170. DOI:10.1186/s12974-015-0388-3. PMC:4573939. PMID:26377554.

{{استشهاد بدورية محكمة}}: صيانة الاستشهاد: دوي مجاني غير معلم (link) - ^ أ ب ت ث ج Guyton & Hall 2011، صفحات 748–749.

- ^ Budzyński، J؛ Kłopocka، M. (2014). "Brain-gut axis in the pathogenesis of Helicobacter pylori infection". World J. Gastroenterol. ج. 20 ع. 18: 5212–25. DOI:10.3748/wjg.v20.i18.5212. PMC:4017036. PMID:24833851.

{{استشهاد بدورية محكمة}}: صيانة الاستشهاد: دوي مجاني غير معلم (link) - ^ Carabotti، M.؛ Scirocco، A.؛ Maselli، M.A.؛ Severi، C. (2015). "The gut-brain axis: interactions between enteric microbiota, central and enteric nervous systems". Ann Gastroenterol. ج. 28 ع. 2: 203–209. PMC:4367209. PMID:25830558.

- ^ أ ب ت ث Gray's Anatomy 2008، صفحات 242–244.

- ^ Purves 2012، صفحة 742.

- ^ Gray's Anatomy 2008، صفحة 243.

- ^ Iliff، JJ؛ Nedergaard، M (يونيو 2013). "Is there a cerebral lymphatic system?". Stroke. ج. 44 ع. 6 Suppl 1: S93-5. DOI:10.1161/STROKEAHA.112.678698. PMC:3699410. PMID:23709744.

- ^ Gaillard، F. "Glymphatic pathway". radiopaedia.org. مؤرشف من الأصل في 2017-10-30.

- ^ Bacyinski A، Xu M، Wang W، Hu J (نوفمبر 2017). "The Paravascular Pathway for Brain Waste Clearance: Current Understanding, Significance and Controversy". Frontiers in Neuroanatomy. ج. 11: 101. DOI:10.3389/fnana.2017.00101. PMC:5681909. PMID:29163074.

The paravascular pathway, also known as the "glymphatic" pathway, is a recently described system for waste clearance in the brain. According to this model, cerebrospinal fluid (CSF) enters the paravascular spaces surrounding penetrating arteries of the brain, mixes with interstitial fluid (ISF) and solutes in the parenchyma, and exits along paravascular spaces of draining veins. ... In addition to Aβ clearance, the glymphatic system may be involved in the removal of other interstitial solutes and metabolites. By measuring the lactate concentration in the brains and cervical lymph nodes of awake and sleeping mice, Lundgaard et al. (2017) demonstrated that lactate can exit the CNS via the paravascular pathway. Their analysis took advantage of the substantiated hypothesis that glymphatic function is promoted during sleep (Xie et al., 2013; Lee et al., 2015; Liu et al., 2017).

{{استشهاد بدورية محكمة}}: صيانة الاستشهاد: دوي مجاني غير معلم (link) - ^ Dissing-Olesen، L.؛ Hong، S.؛ Stevens، B. (أغسطس 2015). "New brain lymphatic vessels drain old concepts". EBioMedicine. ج. 2 ع. 8: 776–7. DOI:10.1016/j.ebiom.2015.08.019. PMC:4563157. PMID:26425672.

- ^ أ ب Sun، BL؛ Wang، LH؛ Yang، T؛ Sun، JY؛ Mao، LL؛ Yang، MF؛ Yuan، H؛ Colvin، RA؛ Yang، XY (أبريل 2018). "Lymphatic drainage system of the brain: A novel target for intervention of neurological diseases". Progress in Neurobiology. 163–164: 118–143. DOI:10.1016/j.pneurobio.2017.08.007. PMID:28903061. S2CID:6290040.

- ^ Gray's Anatomy 2008، صفحة 247.

- ^ Gray's Anatomy 2008، صفحة 251-2.

- ^ أ ب ت Gray's Anatomy 2008، صفحة 250.

- ^ أ ب Gray's Anatomy 2008، صفحة 248.

- ^ أ ب ت Gray's Anatomy 2008، صفحة 254-6.

- ^ أ ب ت ث ج Elsevier's 2007، صفحات 311–4.

- ^ Daneman، R.؛ Zhou، L.؛ Kebede، A.A.؛ Barres، B.A. (25 نوفمبر 2010). "Pericytes are required for blood-brain barrier integrity during embryogenesis". Nature. ج. 468 ع. 7323: 562–6. Bibcode:2010Natur.468..562D. DOI:10.1038/nature09513. PMC:3241506. PMID:20944625.

- ^ Laterra، J.؛ Keep، R.؛ Betz، L.A.؛ وآخرون (1999). https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK27998/. Basic neurochemistry: molecular, cellular and medical aspects (ط. 6th). Philadelphia: Lippincott-Raven.

{{استشهاد بكتاب}}:|مسار الفصل=بحاجة لعنوان (مساعدة) - ^ Sadler، T. (2010). Langman's medical embryology (ط. 11th). Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. ص. 293. ISBN:978-07817-9069-7.

- ^ أ ب Larsen 2001، صفحة 419.

- ^ أ ب ت Larsen 2001، صفحات 85–88.

- ^ Purves 2012، صفحات 480–482.

- ^ أ ب ت ث Larsen 2001، صفحات 445–446.

- ^ "OpenStax CNX". cnx.org. مؤرشف من الأصل في مايو 5, 2015. اطلع عليه بتاريخ مايو 5, 2015.

- ^ Larsen 2001، صفحات 85–87.

- ^ Purves 2012، صفحات 481–484.

- ^ Purves، Dale؛ Augustine، George J؛ Fitzpatrick، David؛ Katz، Lawrence C؛ LaMantia، Anthony-Samuel؛ McNamara، James O؛ Williams، S Mark، المحررون (2001). "Rhombomeres". Neuroscience (ط. 2nd). ISBN:978-0-87893-742-4.

- ^ أ ب Chen، X. (2012). Mechanical Self-Assembly: Science and Applications. شبغنكا. ص. 188–189. ISBN:978-1461445623. مؤرشف من الأصل في 2020-08-03.

- ^ أ ب ت Ronan، L؛ Voets، N؛ Rua، C؛ Alexander-Bloch، A؛ Hough، M؛ Mackay، C؛ Crow، TJ؛ James، A؛ Giedd، JN؛ Fletcher، PC (أغسطس 2014). "Differential tangential expansion as a mechanism for cortical gyrification". Cerebral Cortex. ج. 24 ع. 8: 2219–28. DOI:10.1093/cercor/bht082. PMC:4089386. PMID:23542881.

- ^ Van Essen، DC (23 يناير 1997). "A tension-based theory of morphogenesis and compact wiring in the central nervous system". Nature. ج. 385 ع. 6614: 313–8. Bibcode:1997Natur.385..313E. DOI:10.1038/385313a0. PMID:9002514. S2CID:4355025.

- ^ Borrell، V (24 يناير 2018). "How Cells Fold the Cerebral Cortex". The Journal of Neuroscience. ج. 38 ع. 4: 776–783. DOI:10.1523/JNEUROSCI.1106-17.2017. PMC:6596235. PMID:29367288.

- ^ Florio، M.؛ وآخرون (27 مارس 2015). "Human-specific gene ARHGAP11B promotes basal progenitor amplification and neocortex expansion". Science. ج. 347 ع. 6229: 1465–70. Bibcode:2015Sci...347.1465F. DOI:10.1126/science.aaa1975. PMID:25721503. S2CID:34506325.

- ^ "Parts of the Brain | Introduction to Psychology". courses.lumenlearning.com. مؤرشف من الأصل في 2020-09-26. اطلع عليه بتاريخ 2019-09-20.

- ^ Guyton & Hall 2011، صفحة 685.

- ^ أ ب Guyton & Hall 2011، صفحة 687.

- ^ أ ب Guyton & Hall 2011، صفحة 686.

- ^ Guyton & Hall 2011، صفحات 698,708.

- ^ Davidson's 2010، صفحة 1139.

- ^ أ ب Hellier, J. (2014). The Brain, the Nervous System, and Their Diseases [3 volumes]. ABC-CLIO. ص. 300–303. ISBN:978-1610693387. مؤرشف من الأصل في 2020-08-03.

- ^ أ ب Guyton & Hall 2011، صفحة 571–576.

- ^ Guyton & Hall 2011، صفحات 573–574.

- ^ Guyton & Hall 2011، صفحات 739–740.

- ^ Pocock 2006، صفحات 138–139.

- ^ Squire 2013، صفحات 525–526.

- ^ Guyton & Hall 2011، صفحات 647–648.

- ^ Guyton & Hall 2011، صفحة 720-2.

- ^ Poeppel، D.؛ Emmorey، K.؛ Hickok، G.؛ Pylkkänen، L. (10 أكتوبر 2012). "Towards a new neurobiology of language". The Journal of Neuroscience. ج. 32 ع. 41: 14125–14131. DOI:10.1523/JNEUROSCI.3244-12.2012. PMC:3495005. PMID:23055482.

- ^ Hickok، G (سبتمبر 2009). "The functional neuroanatomy of language". Physics of Life Reviews. ج. 6 ع. 3: 121–143. Bibcode:2009PhLRv...6..121H. DOI:10.1016/j.plrev.2009.06.001. PMC:2747108. PMID:20161054.

- ^ Fedorenko، E.؛ Kanwisher، N. (2009). "Neuroimaging of language: why hasn't a clearer picture emerged?" (PDF). Language and Linguistics Compass. ج. 3 ع. 4: 839–865. DOI:10.1111/j.1749-818x.2009.00143.x. S2CID:2833893. مؤرشف (PDF) من الأصل في أبريل 22, 2017.

- ^ Damasio، H. (2001). "Neural basis of language disorders". في Chapey، Roberta (المحرر). Language intervention strategies in aphasia and related neurogenic communication disorders (ط. 4th). Lippincott Williams & Wilkins. ص. 18–36. ISBN:9780781721332. OCLC:45952164.

- ^ أ ب Berntson، G.؛ Cacioppo، J. (2009). Handbook of Neuroscience for the Behavioral Sciences, Volume 1. John Wiley & Sons. ص. 145. ISBN:978-0470083550. مؤرشف من الأصل في 2020-08-03.

- ^ Hellier, J. (2014). The Brain, the Nervous System, and Their Diseases [3 volumes]. ABC-CLIO. ص. 1135. ISBN:978-1610693387. مؤرشف من الأصل في 2020-07-26.

- ^ Kolb، B.؛ Whishaw، I.Q. (2013). Introduction to Brain and Behavior. Macmillan Higher Education. ص. 296. ISBN:978-1464139604. مؤرشف من الأصل في 2020-11-27.

- ^ Sherwood، L. (2012). Human Physiology: From Cells to Systems. Cengage Learning. ص. 181. ISBN:978-1133708537. مؤرشف من الأصل في 2020-08-03.

- ^ Kalat, J (2015). Biological Psychology. Cengage Learning. ص. 425. ISBN:978-1305465299. مؤرشف من الأصل في 2020-08-03.

- ^ أ ب Cowin، S.C.؛ Doty، S.B. (2007). Tissue Mechanics. شبغنكا. ص. 4. ISBN:978-0387499857. مؤرشف من الأصل في 2020-11-27.

- ^ أ ب Morris، C.G.؛ Maisto، A.A. (2011). Understanding Psychology. برنتيس هول [الإنجليزية]. ص. 56. ISBN:978-0205769063. مؤرشف من الأصل في 2020-11-27.

- ^ أ ب Kolb، B.؛ Whishaw، I.Q. (2013). Introduction to Brain and Behavior (Loose-Leaf). Macmillan Higher Education. ص. 524–549. ISBN:978-1464139604. مؤرشف من الأصل في 2020-11-27.

- ^ Schacter، D.L.؛ Gilbert، D.T.؛ Wegner، D.M. (2009). Introducing Psychology. Macmillan. ص. 80. ISBN:978-1429218214. مؤرشف من الأصل في 2020-08-03.

- ^ Sander، David (2013). Armony، J.؛ Vuilleumier، Patrik (المحررون). The Cambridge handbook of human affective neuroscience. Cambridge: Cambridge Univ. Press. ص. 16. ISBN:9780521171557.

- ^ Lindquist، KA.؛ Wager، TD.؛ Kober، H؛ Bliss-Moreau، E؛ Barrett، LF (23 مايو 2012). "The brain basis of emotion: A meta-analytic review". Behavioral and Brain Sciences. ج. 35 ع. 3: 121–143. DOI:10.1017/S0140525X11000446. PMC:4329228. PMID:22617651.

- ^ Phan، KL؛ Wager، Tor؛ Taylor، SF.؛ Liberzon، l (1 يونيو 2002). "Functional Neuroanatomy of Emotion: A Meta-Analysis of Emotion Activation Studies in PET and fMRI". NeuroImage. ج. 16 ع. 2: 331–348. DOI:10.1006/nimg.2002.1087. PMID:12030820. S2CID:7150871.

- ^ Malenka، RC؛ Nestler، EJ؛ Hyman، SE (2009). "Preface". في Sydor، A؛ Brown، RY (المحررون). Molecular Neuropharmacology: A Foundation for Clinical Neuroscience (ط. 2nd). New York: McGraw-Hill Medical. ص. xiii. ISBN:9780071481274.

- ^ أ ب ت ث Malenka RC، Nestler EJ، Hyman SE، Holtzman DM (2015). "Chapter 14: Higher Cognitive Function and Behavioral Control". Molecular Neuropharmacology: A Foundation for Clinical Neuroscience (ط. 3rd). New York: McGraw-Hill Medical. ISBN:9780071827706.

- ^ أ ب Malenka RC، Nestler EJ، Hyman SE، Holtzman DM (2015). "Chapter 6: Widely Projecting Systems: Monoamines, Acetylcholine, and Orexin". Molecular Neuropharmacology: A Foundation for Clinical Neuroscience (ط. 3rd). New York: McGraw-Hill Medical. ISBN:9780071827706.

- ^ Diamond، A (2013). "Executive functions". Annual Review of Psychology. ج. 64: 135–168. DOI:10.1146/annurev-psych-113011-143750. PMC:4084861. PMID:23020641.

Figure 4: Executive functions and related terms نسخة محفوظة May 9, 2018, على موقع واي باك مشين. - ^ أ ب ت ث Hyun، J.C.؛ Weyandt، L.L.؛ Swentosky، A. (2014). "Chapter 2: The Physiology of Executive Functioning". في Goldstein، S.؛ Naglieri، J. (المحررون). Handbook of Executive Functioning. New York: Springer. ص. 13–23. ISBN:9781461481065.

- ^ Malenka RC، Nestler EJ، Hyman SE، Holtzman DM (2015). "Chapter 14: Higher Cognitive Function and Behavioral Control". Molecular Neuropharmacology: A Foundation for Clinical Neuroscience (ط. 3rd). New York: McGraw-Hill Medical. ISBN:9780071827706.

In conditions in which prepotent responses tend to dominate behavior, such as in drug addiction, where drug cues can elicit drug seeking (Chapter 16), or in attention deficit hyperactivity disorder (ADHD; described below), significant negative consequences can result. ... ADHD can be conceptualized as a disorder of executive function; specifically, ADHD is characterized by reduced ability to exert and maintain cognitive control of behavior. Compared with healthy individuals, those with ADHD have diminished ability to suppress inappropriate prepotent responses to stimuli (impaired response inhibition) and diminished ability to inhibit responses to irrelevant stimuli (impaired interference suppression). ... Functional neuroimaging in humans demonstrates activation of the prefrontal cortex and caudate nucleus (part of the dorsal striatum) in tasks that demand inhibitory control of behavior. ... Early results with structural MRI show a thinner cerebral cortex, across much of the cerebrum, in ADHD subjects compared with age-matched controls, including areas of [the] prefrontal cortex involved in working memory and attention.