كربون: الفرق بين النسختين

| [نسخة منشورة] | [نسخة منشورة] |

| سطر 180: | سطر 180: | ||

يستخدم الفحم كوقود وكمادة مهمة في [[الصناعات الكيميائية]] حيث يستعمل كمادة [[اختزال|مختزلة]] في [[تعدين]] الفلزات. مثلاً يعد [[فحم الكوك]] أحد المكونات الأساسية في [[فرن عالي|الفرن العالي]] من أجل تعدين [[حديد|الحديد]] وللحصول على [[صلب كربوني|الصلب الكربوني]]. |

يستخدم الفحم كوقود وكمادة مهمة في [[الصناعات الكيميائية]] حيث يستعمل كمادة [[اختزال|مختزلة]] في [[تعدين]] الفلزات. مثلاً يعد [[فحم الكوك]] أحد المكونات الأساسية في [[فرن عالي|الفرن العالي]] من أجل تعدين [[حديد|الحديد]] وللحصول على [[صلب كربوني|الصلب الكربوني]]. |

||

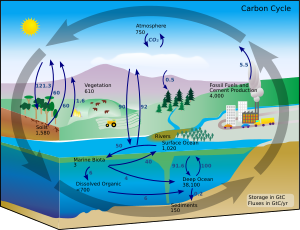

[[ملف:Carbon cycle-cute diagram.svg|thumb|300px||مخطط دورة الكربون. تشير الأرقام باللون الأسود إلى كمية الكربون المحتزنة في الخزانات المختلفة معبر عنها بوحدة غيغاطن (يرمز لها "GtC"، والتقديرات تعود إلى عام 2004 تقريباً). تشير الأرقام باللون القرمزي إلى كمية الكربون المنتقلة بين الخزانات كل سنة.]] |

|||

| ⚫ | |||

لمزيد من التفاصيل راجع [[دورة كربون|دورة الكربون]] |

|||

| ⚫ | |||

في الظروف العادية من النادر تحول نظير من نظائر الكربون للأخر. وعلى هذا, فإنه ولهدف معين فإن نسبة الكربون. وعلى ذلك فإن العمليات التي تستهلك الكربون يجب أن تحصل عليه من مصدر آخر, وتتخلص منه في مكان آخر. والطرق التي يسلكها الكربون في الطبيعة تسمى دورة الكربون. فمثلا, تسحب النباتات الكربون من الهواء في صورة ثناى أكسيد الكربون وتستخدمه لبناء نفسها. وبعض هذه النباتات تؤكل عن طريق الحيوانات, التي يتنفس بعضها ويطلق ثاني أكسيد الكربون. ودورة الكربون معقدة وليست بسيطة كما قد يبدو في هذا المثال البسيط, فمثلا يذوب بعض ثاني أكسيد الكربون في المحيطات, كما أن النباتات والحيوانات الميتة يمكن أن تتحول إلى أحجار رسوبية, وهكذا. |

|||

{{تفاصيل|دورة الكربون}} |

|||

إن كمية الكربون الموجودة على سطح الأرض هي كمية ثابتة، إذ أنه في الشروط الأرضية الطبيعية يكون من النادر حدوث عملية تحوّل عنصر كيميائي إلى آخر. بالتالي، فإن العمليات التي تستهلك الكربون تقوم بالحصول على هذا العنصر من مصدر، ثم تقوم بطرحه إلى مصدر آخر، وهذا ما يعرف باسم [[دورة الكربون]]. على سبيل المثال، تقوم النباتات بسحب الكربون على شكل [[ثنائي أكسيد الكربون]] من الغلاف الحوي المحيط بها، وتقوم بعملية [[تثبيت الكربون]] على شكل [[كتلة حيوية]]. في مرحلة لاحقة تقوم الحيوانات بالتغذي على تلك الكتلة الحيوية، بحيث أن بعض الكربون يخرج مرة أخرى إلى الغلاف الجوي على شكل CO<sub>2</sub> في هواء الزفير في دورة كربون قصيرة، في حين أن البعض الآخر يطرح من الجسم وقد يمتزج مع المخلفات الباقية من الكتلة الحيوية ويتحول إلى [[فحم]] أو [[نفط]] في دورة كربون طويلة.<ref>{{cite journal|journal=Science|year=2000|volume=290|issue=5490|pages=291–296|doi=10.1126/science.290.5490.291|title=The Global Carbon Cycle: A Test of Our Knowledge of Earth as a System|pmid=11030643|last1=Falkowski|first1=P|last2=Scholes|first2=RJ|last3=Boyle|first3=E |last4=Canadell|first4=J|last5=Canfield|first5=D|last6=Elser|first6=J|last7=Gruber|first7=N |last8=Hibbard|first8=K|last9=Högberg|first9=P|bibcode=2000Sci...290..291F|display-authors=8 }}</ref><ref>{{cite journal|doi=10.1007/BF01104986|title=The global terrestrial carbon cycle|year=1993|last1=Smith|first1=T. M.|last2=Cramer|first2=W. P.|last3=Dixon|first3=R. K.|last4=Leemans|first4=R.|last5=Neilson|first5=R. P.|last6=Solomon|first6=A. M.|journal=Water, Air, & Soil Pollution|volume=70|pages=19–37}}</ref> |

|||

== الاحتياطات == |

== الاحتياطات == |

||

نسخة 18:00، 13 مارس 2015

| |||||||||||||||||||||||||

| المظهر | |||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

أسود (غرافيت) أو شفاف (ألماس) الغرافيت (يمين) والألماس (يسار) هما أكثر أشكال الكربون انتشاراً من بين متآصلاته. الخطوط الطيفية للكربون | |||||||||||||||||||||||||

| الخواص العامة | |||||||||||||||||||||||||

| الاسم، العدد، الرمز | كربون، 6، C | ||||||||||||||||||||||||

| تصنيف العنصر | لا فلز | ||||||||||||||||||||||||

| المجموعة، الدورة، المستوى الفرعي | 14، 2، p | ||||||||||||||||||||||||

| الكتلة الذرية | 12.011 غ·مول−1 | ||||||||||||||||||||||||

| توزيع إلكتروني | He] 2s2 2p2] | ||||||||||||||||||||||||

| توزيع الإلكترونات لكل غلاف تكافؤ | 2,4 (صورة) | ||||||||||||||||||||||||

| الخواص الفيزيائية | |||||||||||||||||||||||||

| الطور | صلب | ||||||||||||||||||||||||

| الكثافة (عند درجة حرارة الغرفة) | لابلوري: 1.8–2.1 [1] غ·سم−3 | ||||||||||||||||||||||||

| الكثافة (عند درجة حرارة الغرفة) | غرافيت: 2.267 غ·سم−3 | ||||||||||||||||||||||||

| الكثافة (عند درجة حرارة الغرفة) | ألماس: 3.515 غ·سم−3 | ||||||||||||||||||||||||

| نقطة التسامي | 3915 ك، 3642 °س | ||||||||||||||||||||||||

| نقطة ثلاثية | 4600 كلفن (4327°س)، 10800[2][3] كيلوباسكال | ||||||||||||||||||||||||

| حرارة الانصهار | 117 (غرافيت) كيلوجول·مول−1 | ||||||||||||||||||||||||

| السعة الحرارية (عند 25 °س) | 8.517 (غرافيت)، 6.155 (ألماس) جول·مول−1·كلفن−1 | ||||||||||||||||||||||||

| الخواص الذرية | |||||||||||||||||||||||||

| أرقام الأكسدة | 4, 3 [4], 2, 1 [5]، 0، -1، -2، -3، -4[6] | ||||||||||||||||||||||||

| الكهرسلبية | 2.55 (مقياس باولنغ) | ||||||||||||||||||||||||

| طاقات التأين | الأول: 1086.5 كيلوجول·مول−1 | ||||||||||||||||||||||||

| الثاني: 2352.6 كيلوجول·مول−1 | |||||||||||||||||||||||||

| الثالث: 4620.5 كيلوجول·مول−1 | |||||||||||||||||||||||||

| نصف قطر تساهمي | 77 (sp³)،

73 (sp²)، | ||||||||||||||||||||||||

| نصف قطر فان دير فالس | 170 بيكومتر | ||||||||||||||||||||||||

| خواص أخرى | |||||||||||||||||||||||||

| المغناطيسية | مغناطيسية معاكسة[7] | ||||||||||||||||||||||||

| الناقلية الحرارية | 119-165 (غرافيت) 900-2300 (ألماس) واط·متر−1·كلفن−1 (300 كلفن) | ||||||||||||||||||||||||

| التمدد الحراري | 0.8 (ألماس) [8] ميكرومتر·متر−1·كلفن−1 (25 °س) | ||||||||||||||||||||||||

| سرعة الصوت (سلك رفيع) | 18350 (ألماس) متر/ثانية (20 °س) | ||||||||||||||||||||||||

| معامل يونغ | 1050 (ألماس) [8] غيغاباسكال | ||||||||||||||||||||||||

| معامل القص | 478 (ألماس) [8] غيغاباسكال | ||||||||||||||||||||||||

| معامل الحجم | 442 (ألماس) [8] غيغاباسكال | ||||||||||||||||||||||||

| نسبة بواسون | 0.1 (ألماس) [8] | ||||||||||||||||||||||||

| صلادة موس | 1-2 (غرافيت) 10 (ألماس) | ||||||||||||||||||||||||

| رقم CAS | 7440-44-0 | ||||||||||||||||||||||||

| النظائر الأكثر ثباتاً | |||||||||||||||||||||||||

| المقالة الرئيسية: نظائر الكربون | |||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||

الكربون هو عنصر كيميائي له الرمز C و العدد الذري 6، ويقع ضمن عناصر الدورة الثانية وعلى رأس المجموعة الرابعة عشر في الجدول الدوري وذلك كعنصر مجموعة رئيسي، حيث أن مجموعته تسمّى باسمه مجموعة الكربون. يصنف الكربون ضمن اللا فلزات، وهو عنصر رباعي التكافؤ، بحيث أن لديه أربع إلكترونات متاحة من أجل تشكيل روابط تساهمية، كما أن له القدرة على الارتباط مع ذرات كربون أخرى لتشكيل سلاسل كربونية طويلة، كما يرتبط مع عدد من العناصر الأخرى، بحيث يشكل الملايين من المركبات العضوية.[9] يتواجد الكربون في كل أشكال الحياة العضوية وهو أساس الكيمياء العضوية، كما يوجد الكربون بصيغته اللاعضوية في العديد من العديد من المركبات والتي أشهرها ثنائي أكسيد الكربون وأملاح الكربونات.

يوجد الكربون في الطبيعة بالشكل الحر على شكل عدة متآصلات أشهرها الألماس والغرافيت. تختلف الخصائص الفيزيائية لعنصر الكربون هنا حسب طبيعة الارتباط في المتآصل، فبينما يكون الألماس شفافاً وصلداً وضعيف الموصلية للكهرباء، فإن الغرافيت يكون على العكس من ذلك على شكل مادة سوداء سهلة التفتت، ذات موصلية جيدة للكهرباء. من المتآصلات الأخرى للكربون كل من الأنابيب النانوية الكربونية والغرافين، اللّذَين لهما أعلى ناقلية حرارية من بين المواد المعروفة. للكربون ثلاثة نظائر معروفة، وهي الكربون-12 12C، والكربون-13 13C، وكلاهما مستقران، بالإضافة إلى النظير المشع كربون-14، والذي يستخدم في التأريخ الإشعاعي.

يتوفر الكربون بشكل كبير في الطبيعة، فهو يحتل المرتبة الخامسة عشر في ترتيب وفرة العناصر في القشرة الأرضية من حيث التركيز، والرابع في الوفرة في الكون من حيث الكتلة. يعد الكربون ثاني أكثر العناصر وفرة في جسم الإنسان من حيث الكتلة.[10] يوجد الكربون بشكل مرتبط في العديد من المنتجات الطبيعية مثل صخور الكربونات وثنائي أكسيد الكربون وفي النفط وفي الفحم وفي الخث، بالإضافة إلى وجوده على شكل هيدرات الميثان في قاع المحيطات. بالنظر إلى الأهمية الحيوية للكربون، بالإضافة إلى التنوع وإلى العدد الكبير الضخم من المركبات العضوية، لذلك فإن الكربون يعد من العناصر الأساسية لوجود الحياة.

التاريخ وأصل التسمية

اشتق لفظ كربون carbon من اللفظ اللاتيني carbo والتي تعني الفحم،[11] في حين أن اللفظ الفرنسي charbon تعني الفحم النباتي. بالمقابل فإنه في اللغة الألمانية يسمّى Kohlenstoff، والتي تعني مادة الفحم.

يعد الكربون أحد أقدم العناصر اكتشافاً،[12] وكان معروفاً على شكل سناج أو على شكل فحم نباتي بالنسبة للحضارات الأولى للبشرية، ويعتقد أن الصينيون كانوا أول من عرف الكربون على شكل ألماس، وذلك حوالي 2500 سنة قبل الميلاد.[13]

في سنة 1722، أظهر رينيه أنطوان فيرشو دي ريومور أنه يمكن تحويل الحديد إلى فولاذ من خلال امتصاص مادة، لم يعرف حينها أنها الكربون،[14] وفي سنة 1772، بيّن أنطوان لافوازييه أن الألماس هو شكل من أشكال الكربون؛ وذلك عندما قام بحرق عينات من الفحم النباتي والألماس، وأظهر أنها لا تنتج بذلك أي ماء، وأن المادتين تطلقان نفس الكمية من ثنائي أكسيد الكربون لكل غرام.[15] وفي سنة 1779، أظهر كارل فلهلم شيله أن الغرافيت، والذي كان يُظن أنه شكل من أشكال الرصاص، ما هو إلا أحد أشكال الكربون، وأنه مماثل للفحم النباتي.[15] في سنة 1786، أكد كل من العلماء كلود لوي برتوليه وغاسبار مونج، بالإضافة إلى فاندرمون، أنّ غالبية الغرافيت هي عبارة عن كربون، عن طريق إجراء عملية أكسدة له في وسط من الأكسجين، وذلك بأسلوب مماثل لما قام به لافوازييه على الألماس.[16] وبنشرهم للتجربة قاموا باقتراح اسم الكربون (الاسم اللاتيني carbonum) وذلك للعنصر المكوّن للغرافيت، والذي قام لافوازييه لاحقاً بإدراجه ضمن العناصر الكيميائية في نص نشره سنة 1789.[15]

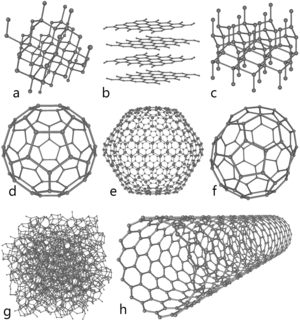

في القرن العشرين تم اكتشاف متآصل جديد للكربون، وذلك سنة 1985 باكتشاف الفوليرين،[17] وذلك على عدة أشكال من ضمنها بنى نانوية مثل بوكمينستر فوليرين وأنابيب نانوية كربونية.[18] حصل المكتشفون روبرت كيرل وهارولد كروتو وريتشارد سمولي على جائزة نوبل في الكيمياء سنة 1996 نتيجة ذلك الاكتشاف.[19] أدى تطور الأبحاث في الفترة الأخيرة إلى ظهور أشكال جديدة من الكربون مثل الكربون الزجاجي، وإلى اكتشاف حقيقة أن الكربون اللابلوري، ليس لابلورياً بالشكل التام.[20]

الوفرة الطبيعية

في الكون

يأتي الكربون في المرتبة الرابعة من حيث وفرة العناصر الكيميائية في الكون بعد الهيدروجين والهيليوم والأكسجين. يدخل عنصر الكربون في تركيب الشمس والنجوم والمذنبات، وفي تركيب الغلاف الجوي لأغلب الكواكب.[21] تحوي بعض الأحجار النيزكية على كميات مكروئية من الألماس، والتي تشكلت عندما كانت المجموعة الشمسية لا تزال في مرحلة القرص الكوكبي؛ كما تتشكل هذه الألماسات المكروئية نتيجة الضغط الهائل ودرجات الحرارة المرتفعة عند مواقع ضربات الأحجار النيزكية.[22]

يعتقد العلماء أن حوالي 20% من الكربون الموجود في الكون هو على شكل هيدروكربون عطري متعدد الحلقات (PAHs)، حيث يظن أن لهذه المركبات دوراً في عملية التولد التلقائي أثناء تخليق الكون، وتشكلت تلك المركبات بعد عدة بلايين من السنين من حدوث الانفجار العظيم، وانتشرت في الكون، ولها دورها في ولادة النجوم والكواكب خارج المجموعة الشمسية.[21]

- التشكّل في النجوم

يتطلّب تشكّل نوى ذرّية من الكربون في النجوم حدوث تصادمات ثلاثية متزامنة لجسيمات ألفا داخل لب النجوم العملاقة أو العماليق الضخمة،[23] وفي لب النجوم الموجودة في الفرع الأفقي،[24] وذلك في عملية تدعى تخليق العناصر (أو عملية ألفا الثلاثية). بالتالي فإن الكربون لم يتشكل أثناء الانفجار العظيم، ولكنه انتشر الكربون في الكون على شكل رماد نتيجة انفجار المستعرات العظمى، وذلك كجزء من المادة، التي شكلت الجيل الثاني والثالث من المجموعات النجمية، الحاوية على الكواكب المتشكلة من أمثال هذا الرماد.[21][25] إن المجموعة الشمسية هي واحدة من الأنظمة من الجيل الثالث.

بالإضافة إلى عملية ألفا الثلاثية، فإن آلية دورة كربون-نيتروجين-أكسجين (دورة CNO) هي من آليات الاندماج النووي، والتي تولد الطاقة في النجوم، ويقوم الكربون فيها بدور الحفاز من أجل استمرارية التفاعل. يمكن قياس الانتقالات الدورانية لأشكال النظائر المختلفة من أحادي أكسيد الكربون (مثل 12CO و 13CO و C18O) وذلك في مجال أطوال موجة دون الميليمتر، ويستخدم ذلك من أجل دراسة النجوم المتشكلة حديثاً في السحب الجزيئية.[26]

غلاف الأرض الحيوي

يعد الكربون عنصراً أساسياً من أجل استمرار الحياة في غلاف الأرض الحيوي. يقدّر أن الغلاف الصخري للأرض يحوي 2000 جزء في المليون ppm من الكربون في نواة الأرض، وحوالي 120 ppm من الكربون في الغلاف الخارجي وفي القشرة الأرضية.[27] مما يعني، أن هناك حوالي 4360 مليون غيغاطن من الكربون في غلاف الأرض الصخري، وذلك يتضمن وجود الكربون على صيغة الهيدروكربونات، والتي تعد الأساس الكيميائي في الفحم والنفط والغاز الطبيعي، حيث أن احتياطات الفحم تقدر بأنها حوالي 900 غيغاطن،[28] في حين أن احتياطيات النفط هي حوالي 150 غيغاطن. هناك مصادر غير تقليدية مثل غاز الأردواز، والتي تقدر احتياطاته عالمياً بحوالي 540 غيغاطن من الكربون.[29] بالإضافة إلى ما ذكر، فإن الكربون يوجد بكميات كبيرة على شكل صخور الكربونات مثل الحجر الجيري والدولوميت والرخام وغيرها.

يوجد الكربون متحداً مع الأكسجين على شكل ثنائي أكسيد الكربون الغازي في غلاف الأرض الجوي (حوالي 810 غيغاطن من الكربون)، وبشكل منحل في مياه المحيطات (حوالي 36 ألف غيغاطن من الكربون). كما يوجد الكربون على شكل هيدرات الميثان في أعماق البحار وفي المناطق القطبية، وتتفاوت تقديرات كمية الكربون فيها من 500 إلى 2500 غيغاطن،[30] وتصل إلى 3000 غيغاطن.[31]

من بين متآصلات الكربون يعد الغرافيت أكثرها انتشاراً، حيث يوجد بكميات كبيرة في الهند والمكسيك وغرينلاند وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية. في حين أن الألماس يوجد بكثرة في أفريقيا، وخاصة في دول مثل جنوب أفريقيا وناميبيا وبوتسوانا وجمهورية الكونغو وسيراليون.

الإنتاج

الغرافيت

توجد هناك ترسّبات طبيعية حيوية من الغرافيت في عدة مناطق من العالم، ولكن أهمها من الناحية الاقتصادية هي الخامات الموجودة في الصين والهند والبرازيل وكوريا الشمالية. إن ترسبات الغرافيت هي ذات أصل متحوّل، توجد بشكل مترافق مع معادن الكوارتز والميكا والفلدسبار، وذلك في صخور الشيست والنايس بالإضافة إلى الحجر الرملي المتحول والحجر الجيري وذلك على شكل عدسات أو عروق قد تصل سماكتها أحياناً إلى متر واحد أو أكثر. من السهل تعدين الكميات الكبيرة الواضحة من الغرافيت، في حين أن الكميات الأصغر من ترسبات الغرافيت يستحصل عليها من سحق الصخر الأم الحاوية على الترسبات، ومن ثم بإجراء عملية تعويم للغرافيت، والذي يتميز بخفته فيطفو على السطح.[32]

هناك ثلاثة أنواع من الفرافيت الطبيعي، إما أن يكون لابلورياً أو على شكل قطع قشرية متبلورة أو على شكل كتل أو عروق متجمعة. إن الغرافيت اللابلوري هو أقلها من حيث السعر والجودة، وهو ينتشر في الصين وأغلب أوروبا وفي المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية. أما قطع الغرافيت القشرية المتبلورة فهي أقل انتشاراً، ولكنها ذات جودة أعلى من الغرافيت اللابلوري، وبالتالي فإن سعرها يصل إلى حوالي أربعة أضعاف سعر الغرافيت اللابلوري. تنتشر القطع القشرية من الغرافيت في النمسا وألمانيا والبرازيل وكندا ومدغشقر. بالمقابل، فإن أفضل أنواع الغرافيت هو الذي يأتي على شكل كتل أو عروق متجمعة، وهو يتوفر تجارياً في سريلانكا.[32]

حسب بيانات الماسح الجيولوجي الأمريكي، فإن الإنتاج العالمي من الغرافيت الطبيعي كان سنة 2010 حوالي 1.1 مليون طن، وكانت حصة الصين من هذا الإنتاج حوالي 800 ألف طن، مقابل 130 ألف طن للهند، و 76 ألف طن للبرازيل، و 30 ألف بكوريا الشمالية، و 25 ألف طن لكندا.[32]

الألماس

إن تعدين الألماس من خامته يقوم على استخدام جزء صغير من الخامة الفعلية، حيث أن الخامة تسحق، وذلك بشكل يتم فيه الانتباه إلى عدم تحطيم الألماسات الكبيرة، بحيث أن الجسيمات تفصل في النهاية وتصنف حسب الكثافة. في الوقت الراهن، تجري عملية تحديد مكان وجود الألماسات في القسم الغني من الخامة باستخدام تقنية فلورية الأشعة السينية، وبعد ذلك تتم خطوات الفصل النهاية بأسلوب يدوي. في الماضي، وقبل استخدام تقنية الأشعة السينية، كانت عملية الفصل تتم باستخدام أحزمة مدهونة بالشحم، حيث أن للألماس قابلية للالتصاق بالشحم أكبر من غيره من المعادن الأخرى الموجودة في الخامة.[33]

تاريخياً فإن الألماس كان يعتقد أنه يوجد فقط في ترسبات الطمي في جنوب الهند.[34] كانت الهند إحدى الدول الرائدة في إنتاج الألماس، وذلك من وقت اكتشافه حوالي القرن التاسع قبل الميلاد،[35] وحتى أواسط القرن التاسع عشر، حين انخفض الإنتاج/ وظهرت دول أخرى منتجة مثل البرازيل، والتي كانت أول منتج للألماس غير الهند، وذلك سنة 1725.[36]

إن إنتاج الألماس من المعادن الأساسية مثل الكمبرليت واللامبرويت بدأ لأول مرة في سنوات عقد 1870، وذلك بعد اكتشاف حقول الألماس في جنوب أفريقيا. زاد الإنناج مع مرور الوقت، حيث يقدر أنه منذ ذلك الحين فقد استخرج بشكل تراكمي إجمالي 4.5 بليون قيراط.[37] إن حوالي 20% من تلك الكمية المستخرجة كانت في السنوات الخمسة بين (2002 - 2007)، وبين سنتي 1997 و 2007 بدأت تسعة مناجم جديدة عملها في إنتاج الألماس وذلك في كل من كندا وزيمبابوي وأنغولا وروسيا.[37]

يستحصل على الألماس في الولايات المتحدة الأمريكية في ولايات أركنساس وكولورادو ومونتانا،[38][39] بالمقابل، فإن أكثر مكامن الألماس أهمية من الناحية الاقتصادية هي في روسيا وأستراليا وبوتسوانا وجمهورية الكونغو الديموقراطية.[40]

النظائر

للكربون نظيرين مستقرّين ومتوفرين طبيعياً، وهما كربون-12 12C وكربون-13 13C.[41] يشكل الكربون-12 ما مقداره 98.93% من الوفرة الطبيعية للكربون على الأرض، في حين أن الكربون-13 يشكل نسبة 1.07% المتبقية.[41] إن تركيز 12C يزداد في المواد الحيوية لأن التفاعلات الكيميائية الحيوية لها تمييز للكربون-12 على حساب الكربون-13.[42] قام الاتحاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية (IUPAC) سنة 1961 باعتماد النظير كربون-12 كأساس للكتلة الذرية،[43] بالتالي فإن وحدة الكتل الذرية تعادل 1/12 من كتلة النظير 12C. يستخدم النظير 13C في تجارب الرنين المغناطيسي النووي (NMR) من أجل تعيين الارتباط في ذرات الكربون في المركبات.

هناك نظير مشع متوفر طبيعياً للكربون، وهو كربون-14 14C، والذي يوجد في كميات نزرة على سطح الأرض بتراكيز تصل إلى جزء في التريليون (10^12)، أي ما يعادل (0.0000000001%)، وذلك في الغلاف الجوي للأرض أو في الترسبات السطحية، خاصة في الخث والمواد العضوية الأخرى.[44] يبلغ عمر النصف لهذا النظير المشع 5730 سنة،[41] وهو يضمحل على النمط بيتّا −β بطاقة مقدارها 0.158 ميغا إلكترون فولت. بسبب قصر العمر النسبي للاضمحلال الإشعاعي للكربون-14، فهو من حيث الافتراض غير موجود في الصخور ذات العمر السحيق، ولكنه في المقابل يتشكل في طبقات الجو العليا (التي هي دون الستراتوسفير وفوق التروبوسفير)، وذلك من التأثير المتبادل (التآثر) بين النتروجين والأشعة الكونية.[45] إن نسبة الكربون-14 في الجو والكائنات الحية هي تقريباً ثابتة، ولكنها تتناقص بعد وفاتها وطمرها في التراب. في هذه الحالة، يستفاد من معرفة الفرق في نسبة الكربون-14 في مجال تقدير عمر الأجسام الكربونية التي لها أعمار حوالي 40 ألف سنة، باستخدام تقنية التأريخ بالكربون المشع.[46][47]

هناك 15 نظيراً معروفاً للكربون، أقصرها عمراً هو للنظير كربون-8، والذي يضمحل من خلال إصدار بروتوني واضمحلال ألفا، حيث أن عمر النصف له يبلغ 1.98739x10−21 ثانية.[48] يكون للنظير الغريب كربون-19 19C نواة من النمط هالو.[49]

الخصائص الفيزيائية

للكربون أعلى نقطة تسامي بين العناصر الكيميائية، والتي تبلغ حوالي 3900 كلفن.[50][51] عند الضغط النظامي ليس للكربون نقطة انصهار، حيث أن النقطة الثلاثية له هي عند ضغط مقداره 10.8 ± 0.2 ميغاباسكال، ودرجة حرارة مقدارها 4600 ± 300 كلفن (~4330 °س).[2][3] يتسامى الكربون في المصباح القوسي الكربوني، والذي تصل درجات الحرارة فيه إلى حوالي 5800 كلفن (5530 °س). بالتالي، فإنه وبغض النظر عن شكل المتآصل فإن الكربون يبقى صلباً عند درجات حرارة أعلى من درجات انصهار فلزات مثل التنغستن أو الرينيوم.

للكربون خصائص مغناطيسية معاكسة، وتختلف قيمة القابلية المغناطيسية في الغرافيت حسب المستوي الفراغي، فيكون بذلك متباين الخواص، إذ أن القيمة في المستوي الموازي تبلغ = −85 · 10−6، وفي المستوي العمودي للطبقات = −450 · 10−6.[52] بالمقابل فإن للألماس في هذه الناحية متوحد الخواص، حيثأن القيمة لديه ثابتة ومقدارها = −22 · 10−6.

على العموم، تختلف الخصائص الفيزيائية التفصيلية للكربون حسب شكل ارتباط الذرات في الأشكال المختلفة من المتآصلات، والتي تشمل مثلاً أقسى مادة موجودة في الطبيعة وهي الألماس، مقابل واحدة من أكثر المواد نعومة وهي الغرافيت. في الجدول التالي مقارنة بين الخصائص الفيزيائية لكل من الألماس والغرافيت:

| الألماس | الغرافيت |

| يعد الألماس الاصطناعي على شكل قضبان نانوية بلورية من أقسى المواد المعروفة.[53] | الغرافيت هو واحد من أكثر المواد طراوة ونعومة، حيث أنه سهل التفتت بالضغط عليه. |

| يستخدم الألماس كمادة ساحجة. | يستخدم الغرافيت كمادة مزلّقة.[54] |

| الألماس مادة ذات قدرة جيدة على العزل الكهربائي،[55] | الغرافيت هو من المواد الموصلة للكهرباء.[56] |

| للألماس ناقلية حرارية جيدة جداً. | بعض أشكال الغرافيت تكون ذات عزل حراري، ولكن هناك أنواع أخرى معالجة حرارياً تكون ذات ناقلية حرارية جيدة. |

| يتميز الألماس بالشفافية العالية. | الغرافيت مادة معتمة. |

| يتبلور الألماس حسب النظام البلوري المكعب. | يتبلور الغرافيت حسب النظام البلوري السداسي.[57] |

المتآصلات

يقصد بالمتآصلات الأشكال المتعددة التي يوجد فيها العنصر في الطبيعة، والتي تختلف عن بعضها في التركيب البلوري، أو بالترتيب الداخلي للذرات. لا يوجد الكربون في الأحوال العادية على الصورة الذرّية، والتي هي غير مستقرة، والتي تتثبت عن طريق الارتباط مع ذرات الكربون الأخرى في بنى متعددة الذرات ذات ترتيبات هندسية متنوعة. أشهر متآصلات الكربون هي الألماس والغرافيت، بالإضافة إلى الكربون اللابلوري. تعد الفوليرينات أحد المتآصلات المكتشفة حديثاً للكربون، والتي كانت غريبة أول ما ظهرت، إلا أنها حالياً تستخدم بشكل متكرر في الأبحاث العلمية. تشمل الفوليرينات كل من بوكمينستر فوليرين (تعرف أيضاً باسم كرات بوكي)،[18] والأنابيب النانوية الكربونية [58][59] وغيرها من التشكيلات الغريبة المكتشفة حديثاً مثل البراعم النانوية،[60][61] والألياف النانوية.[62] من المتآصلات الجديدة أيضاً للكربون كل من اللونسداليت،[63] والكربون الزجاجي،[20] والرغوة النانوية الكربونية،[64] والكرباينات (كربون أسيتيليني خطي)،[65] والغرافين.[66]

- الغرافيت

عند الشروط الطبيعية من قيم الضغط، فإن الكربون يأخذ شكل الغرافيت، حيث ترتبط كل ذرة كربون بشكل ثلاثي مع ثلاث ذرات كربون أخرى ضمن نفس المستوي الفراغي، بحيث نحصل في النهاية على حلقات مدمجة سداسية الأضلاع، كما هو الشكل الهندسي في مركبات الهيدروكربون العطرية.[67] تكون الشكبة الناتجة عن هذا الترابط ثنائية الأبعاد، بحيث أن الصفائح المستوية تتكدس على بعضها، وترتبط فيما بينها بواسطة قوى فان دير فالس. هذا الشكل من الترابط يعطي الغرافيت خاصية الطراوة والنعومة، بالإضافة إلى انفصام البلورات عن بعضها البعض، مما يجعله سهل التفتت. إن طبقات الغرافيت لديها ناقلية كهربائية جيدة على نفس المستوي، وذلك بسبب خاصية عدم التموضع (أو عدم التمركز) لواحد من الإلكترونات الخارجية لكل ذرة من ذرات الكربون في الشبكة البلورية، مما يؤدي إلى تشكيل سحابة باي من الإلكترونات غير المتمركزة، تفيد في الخصائص الموصلة للكهرباء بالنسبة للغرافيت. يكون الغرافيت متباين الخواص، إذ إنه على نفس مستوي الارتباط الذري يكون ذو خصائص كهربائية وحرارية مميزة، بالمقابل فإن هذه الخصائص لا تكون ذاتها من المستوي البلوري إلى المستوي البلوري المجاور.

- الألماس

عند ضغوط مرتفعة جداً فإن الكربون يكون على شكل الألماس، وهو مدمج بشكل أكبر من صفائح الغرافيت المستوية، بحيث أن له كثافة تساوي حوالي ضعف قيمتها بالنسبة للغرافيت. يرتبط الكربون في الألماس على شكل رباعيات سطوح مع أربع ذرات أخرى من الكربون، بحيث أنه في النهاية نحصل على شبكة متفرعة وثلاثية الأبعاد من حلقات سداسية الأضلاع من ذرات الكربون في الفراغ. إن للكربون في الألماس بنية بلورية مكعبة كما هو الحال في السيليكون والجرمانيوم، وبسبب قوة الرابطة الكيميائية بين ذرات الكربون في هذه البنية، فإن الألماس هو أكثر المواد الطبيعية صلادةً حسب مقياس موس. حسب الحسابات الترموديناميكية، فإن الغرافيت هو شكل أكثر استقراراً من الألماس، حيث أن الأخير يتحول إلى غرافيت وذلك في حال تجاوز حاجز طاقة التنشيط المرتفع، وذلك برفع درجات الحرارة إلى ما فوق 1500 °س.

- الكربون اللابلوري

إن الشكل اللابلوري من الكربون يكون على هيئة ذرات متجمعة بشكل غير منتظم وغير موجودة في نظام بلوري محدد، وذلك على شكل مسحوق يوجد كمكون رئيسي في مواد مثل الفحم النباتي وأسود الكربون (السناج) والكربون المنشط. يمكن إيجاد نسبة معينة من الانتظام الداخلي للترابط بين ذرات الكربون، وذلك عن طريق إنتاج الكربون اللابلوري صناعياً، حيث توجد على سبيل المثال، مادة كربون لابلوري رباعي، تكون فيه نسبة 70% من الانتظام البلوري على شكل رباعي، ويرمز لها (ta-C)، ولها خصائص مميزة، حيث أنها مادة ذات وصلادة كبيرة جداً ولها شفافية عالية كما أنها عازلة جيدة للكهرباء.

- الفوليرينات

يكون للفوليرينات بنية شبيهة بالغرافيت من حيث الارتباط الثلاثي على شكل حلقات سداسية، مع وجود فرق وهو احتواؤها على خماسيات أضلاع، والتي تسهم في انحناء الصفائح على شكل كرات، أو قطوع ناقصة فراغية أو أسطوانات. تقسم الفوليرينات من حيث الشكل إلى كرات بوكي وأنابيب وبراعم كربونية نانوية، ولا يزال البحث العلمي جارياً في مجال المواد النانوية للتعرف بشكل أكبر على خصائصها. تعرف هذه المتآصلات باسم فوليرينات على اسم ريتشارد بوكمينستر فولر، وهو مهندس مطور لتصاميم القبب الجيوديسية، والتي تشبه الفوليرينات في شكلها. إن كرات بوكي هي جزيئات ضخمة تتشكل بالكامل من الكربون على هيئة سطوح كروية أشهرها بوكمينستر فوليرين، والذي له الصيغة C60، ويكون على شكل كرة.[18]

- الأنابيب النانوية الكربونية

إن الأنابيب النانوية الكربونية شبيهة بنيوياً لكرات بوكي، إلا أن كل ذرة كربون في الأنابيب النانوية الكربونية ترتبط بشكل ثلاثي ومنحني، بحيث يتشكل تجويف يشبه الأسطوانة.[58][59] في حين أن البراعم النانوية، والتي اكتشفت لأول مرة سنة 2007، هي عبارة عن شكل هجين بين الأنابيب والكرات، تكون فيه كرة بوكي مرتبطة على الجدار الخارجي لأنبوب نانوي كربوني، وذلك بشكل يجمع بين خصائص الاثنين في بنية واحدة.وسم <ref> غير صحيح؛ أسماء غير صحيحة، على سبيل المثال كثيرة جدا تتألف بنية هذه الرغوة من ذرات كربون مرتبطة مع بعضها بشكل ثلاثي وذلك في حلقات سداسية وسباعية، وهي تعد واحدة من أكثر المواد خفة، حيث أن كثافتها تكون حوالي 2 kg/m3.[68]

- الكربون الزجاجي

يكون للكربون الزجاجي نسبة مسامية مرتفعة مثل الغرافيت، ولكن على العكس منه فإن ترتيب الصفائح في الكربون الزجاجي لا يكون منتظماً، إنما بشكل عشوائي.[20]

- اللونسداليت

عند شروط معينة، يتبلور الكربون على شكل لونسداليت، وهو أحد متآصلات الذي يكون فيه الكربون مرتبطاً على شكل شبكة بلورية سداسية الأضلاع، تكون فيها كل الذرات مرتبطة بروابط تساهمية، لذلك فإن اللونسداليت يشبه الألماس في الكثير من الخصائص،[63] وهو يعرف باسم الألماس سداسي الأضلاع. يعد اللونسداليت من المتآصلات نادرة الحدوث، ويتشكل عند تطبيق درجات حرارة وضغوط عالية جداً على الغرافيت، الأمر الذي يمكن أن يقع عند حدوث اصطدام، فيتحول الغرافيت إلى ألماس ويبقى هناك البنية البلورية السداسية.

- الكرباينات

إن الكرباينات (أو كربون الأسيتيلين الخطي) عبارة عن شكل من أشكال الكربون، والذي ترتبط فيه ذرات الكربون بشكل خطي -C:::C)n)-، بحيث يكون التهجين المداري فيه من النمط sp، وذلك على شكل بوليمر تتاوب فيه الروابط الأحادية والثلاثية. هذا النمط من الكرباينات له خصائص مميزة في مجال تقنية النانو، إذ أن معامل يونغ لهذه المواد أكبر بأربعين مرة من قيمته لدى الألماس.[69]

- الغرافين

يعد الغرافين من المتآصلات الجديدة نسبياً للكربون، وهو يحوي البنية البلورية ذات النمط السداسي الموجودة في الغرافيت، حيث يشكل شبكة ثنائية الأبعاد. وجد أن للغرافين صفات مميزة من القوة والصلابة.[66] ولا تزال الأبحاث العلمية جارية من أجل تطوير تقنيات تمكن من التطبيق الصناعي لهذه المادة على مستوى اقتصادي.[70]

الخصائص الكيميائية

عند الشروط العادية من الضغط ودرجة الحرارة فإن الكربون ثابت كيميائياً ومقاوم للتفاعلات الكيميائية، فهو يقاوم تأثير الأحماض الممددة مثل حمض الكبريتيك وحمض الهيدروكلوريك وتأثير المؤكسدات والقلويات. ويتطلب الأمر وجود درجة حرارة مرتفعة من أجل التفاعل مع الأكسجين، ولكي يتفاعل الكربون مع الكبريت لتشكيل ثنائي كبريتيد الكربون.

يتمتع الكربون بصفات اختزالية جيدة، حيث أنه يمكن له أن يختزل أكاسيد الفلزات عند درجات حرارة مرتفعة، كما هو الحال في اختزال أكاسيد الحديد إلى الحديد الفلزي، ويستخدم هذا التفاعل الناشر للحرارة في إنتاج الفولاذ.

كما يتفاعل الكربون مع البخار، حيث يحدث عملية اختزال للماء ويتشكل الهيدروجين مع أحادي أكسيد الكربون.

يتفاعل الكربون مع بعض الفلزات عند درجات حرارة مرتفعة حيث يشكل الكربيدات مثل السمنتيت، والذي هو كربيد للحديد في الفولاذ، وكربيد التنغستن، المستخدم كمادة ساحجة.

المركبات الكيميائية

تعد مركبات الكربون إحدى الدعامات الأساسية لوجود الحياة على سطح الأرض. يمكن للكربون في مركباته الكيميائية أن يأخذ حالات الأكسدة التي تتدرج من -4 حتى +4، وذلك حسب الصفة الكهرسلبية للعنصر الآخر في الرابطة. مثلاً يوجد الكربون غالباً في حالة الأكسدة +4 وذلك في المركبات اللاعضوية مثل الكربونات المختلفة، في حين أن حالة الأكسدة +2 توجد في حالة أحادي أكسيد الكربون وفي العديد من معقدات الكربونيل التناسقية للفلزات الانتقالية، في حين أنها -4 في الميثان على سبيل المثال.

- المركبات العضوية

يتمتع الكربون بخاصية تدعى الخاصية السلسليّة، والتي تمكنه من تشكيل سلاسل طويلة من الروابط بين الكربونية والتي تتمتع بالقوة والثباتية، كما تسمح هذه الخاصية للكربون أن يشكل عدد كبير جداً من المركبات. يعد الكربون ثاني أكثر العناصر وجوداً في المركبات الكيميائية وذلك بعد الهيدروجين.

يوجد الكربون في جميع المواد العضوية وهو يعد أساس الكيمياء العضوية. عند ارتباط الكربون مع الهيدروجين تتشكل أبسط أنواع المركبات العضوية، وهي الهيدروكربونات، وهي عائلة ضخمة جداً من المركبات العضوية، تكون على شكل سلاسل متفاوتة الأطوال، ويمكن لها أن تكون متفرعة، كما يمكن لها أن تحوي على مجموعات وظيفية لها تأثير كبير على خصائص تلك المركبات. تعد الهيدروكربونات الأساس الكيميائي في الوقود الأحفوري.

يدخل الكربون مع الأكسجين في تركيب العديد من المواد العضوية الحيوية مثل السكريات ومركبات الليغنان والكيتين والكحولات والدهون والإسترات والكاروتينات والتربينات. أما مع النتروجين فيشكل مركبات أشباه القلويات، ومع وجود الكبريت يشكل الأحماض الأمينية، ومع وجود الفوسفور يشكل سلاسل DNA وRNA، بالإضافة إلى جزيء أدينوسين ثلاثي الفوسفات (ATP)، والذي يعد أهم حامل للطاقة في الكائنات الحية.

- المركبات اللاعضوية

يمكن القول بشكل عام وليس بالإطلاق أن حميع المركبات التي تكون حاوية على الكربون دون وجود الهيدروجين أو أحد الهالوجينات هي مركبات لاعضوية. أشهر مركبات الكربون اللاعضوية هو ثنائي أكسيد الكربون (CO2)، والذي كان في وقت من الأوقات مكون أساسي في الغلاف الجوي القديم، وهو حالياً أحد المكونات الثانوية لغلاف الأرض الجوي الحالي.[71] عند انحلاله في الماء يمكن لثنائي أكسيد الكربون أن يشكل حمض الكربونيك H2CO3، وهو غير مستقر، كما هو الحال مع المركبات التي تكون حاوية على ذرة كربون مفردة مرتبطة بأكثر من ذرة أكسجين على شكل رابطة أحادية.[72] لكنه بالمقابل، يشكل أيون الكربونات المستقر، والذي يوجد فيه الكربون مرتبطاً مع الفلزات في العديد من المعادن مثل الكالسيت.

يتشكل أحادي أكسيد الكربون (CO) عند الاحتراق غير التام للكربون، وهو غاز عديم اللون والرائحة، وهو شديد السمية. تأتي سمية هذا الغاز من نوعية الارتباط، حيث أن الكربون يرتبط برابطة ثلاثية تكون ذات قطبية كيميائية، مما يؤدي إلى وجود قابلية للارتباط بشكل دائم مع جزيئات الهيموغلوبين (خضاب الدم) بحيث يحل محل الأكسجين، الذي له إلفة ارتباط أقل من CO.[73][74]

من الأكاسيد الأخرى غير الشائعة للكربون دون أكسيد الكربون (C3O2)،[75] والأكسيد غير المستقر أحادي أكسيد ثنائي الكربون (C2O)،[76][77] وثلاثي أكسيد الكربون (CO3).[78][79]

يشكل الكربون مع الكبريت مركب ثنائي كبريتيد الكربون CS2، والذي يشبه ثنائي أكسيد الكربون CO2 في شكل الرابطة الكيميائية. بالمقابل، فإن الكربون يشكل مع النتروجين مركبات السيانيدات (−C≡N)، والتي تشبه أحادي أكسيد الكربون CO في شكل الرابطة الكيميائية. أما مع الفلزات النشيطة، فإن الكربون يشكل الكربيدات (4−C) أو الأسيتيليدات (2−C2).

- المركبات العضوية الفلزية

المركبات العضوية الفلزية بالتعريف هي مركبات تحوي على الأقل على رابطة واحدة من ذرة كربون في مركب عضوي مع فلز.[80][81] قد تكون هذه المركبات بسيطة مثل رباعي إيثيل الرصاص أو على شكل معقدات تناسقية مثل الميتالوسينات وكربونيلات الفلزات.

الاستخدامات

إن استخدامات الكربون متنوعة وذلك على اختلاف الأشكال المتوفرة من المتآصلات كالغرافيت أو الألماس أو غيرها. تعد مركبات الكربون العضوية أكثر المركبات دخولاً في أشكال الحياة اليومية من النواحي الحيوية والتطبيقية، كما أن لمركبات الكربون اللاعضوية مثل الكربيدات تطبيقات صناعية مهمة.

يستخدم الغرافيت مع الغضار في تركيب لب أقلام الرصاص المستخدمة في الكتابة والرسم،[82][83] كما يستخدم الغرافيت كمزلق وكخضاب وفي صناعة الزجاج. من التطبيقات المهمة أيضاً للغرافيت دخوله في تركيب الأقطاب الكهربائية المستخدمة في البطاريات الجافة، كما أنه له العديد من التطبيقات الكهربائية في مجال الطلي الكهربائي وفي تركيب المحركات الكهربائية.[84] من التطبيقات الأخرى للغرافيت استخدامه كمهدئ للنيوترونات في المفاعلات النووية.

يستخدم الفحم النباتي كمادة للرسم في بعض الأعمال الفنية، بالإضافة إلى استخدامه من أجل تحضير المأكولات المشوية. أما الألماس فيستخدم كمادة للزينة كأحد المجوهرات، بالإضافة إلى استخدام الألماس الصناعي في تركيب مواد القطع في التجهيزات الهندسية.[85] تستخدم ألياف الكربون من أجل تدعيم اللدائن كما هو الحال في البوليمرات المدعمة بألياف الكربون أو من أجل صناعة المواد المركبة، والتي لها خصائص نوعية بشكل أفضل من الفولاذ.[86]

يستخدم أسود الكربون كخضاب أسود في تركيب أحبار الطباعة والألوان الزيتية أو المائية، وفي تركيب ورق الكربون والحبر الهندي وكمادة طباعة في خراطيش الطابعات الليزرية، كما يستخدم أيضاً كمادة مالئة وملونة للمنتجات البلاستيكية وللمطاط الصناعي المستخدم في صناعة الإطارات.[87] أما الفحم المنشط فيستخدم كمادة امتزاز في تركيب المرشحات المستخدمة في تطبيقات عدة مثل أقنعة الغاز وتنقية المياه. يستخدم الفحم المنشط أيضاً في المجال الطبي من أجل امتصاص الذيفانات والسموم أو الغازات من جهاز الهضم.[88]

يستخدم الفحم كوقود وكمادة مهمة في الصناعات الكيميائية حيث يستعمل كمادة مختزلة في تعدين الفلزات. مثلاً يعد فحم الكوك أحد المكونات الأساسية في الفرن العالي من أجل تعدين الحديد وللحصول على الصلب الكربوني.

دورة الكربون

إن كمية الكربون الموجودة على سطح الأرض هي كمية ثابتة، إذ أنه في الشروط الأرضية الطبيعية يكون من النادر حدوث عملية تحوّل عنصر كيميائي إلى آخر. بالتالي، فإن العمليات التي تستهلك الكربون تقوم بالحصول على هذا العنصر من مصدر، ثم تقوم بطرحه إلى مصدر آخر، وهذا ما يعرف باسم دورة الكربون. على سبيل المثال، تقوم النباتات بسحب الكربون على شكل ثنائي أكسيد الكربون من الغلاف الحوي المحيط بها، وتقوم بعملية تثبيت الكربون على شكل كتلة حيوية. في مرحلة لاحقة تقوم الحيوانات بالتغذي على تلك الكتلة الحيوية، بحيث أن بعض الكربون يخرج مرة أخرى إلى الغلاف الجوي على شكل CO2 في هواء الزفير في دورة كربون قصيرة، في حين أن البعض الآخر يطرح من الجسم وقد يمتزج مع المخلفات الباقية من الكتلة الحيوية ويتحول إلى فحم أو نفط في دورة كربون طويلة.[89][90]

الاحتياطات

الكربون أمن نسبيا. ولكن استنشاق غاز أول أوكسيد الكاربون بكميات كبيرة يمكن أن يكون خطر. ويمكن للكروبن أن يشتعل في درجات الحرارة العالية للغاية ويحترق بشدة كما في حريق ويندسكال.

ونظرا لوجود عدد هائل من مركبات الكربون, بعضها سام للغاية مثل سيانيد CN-, وبعضها أساسي للحياة مثل ديكستروز, ويعضها يمكن يكون الإثنين معا مثل بثاني أكسيد الكربون CO2.

اقرأ أيضا

| في كومنز صور وملفات عن: كربون |

وصلات خارجية

- معمل لوس ألاموس القومي - كربون

- مقالة عن الطبيعةمقالة عن الطبيعة

- العناصر على شبكة المعلومات -كربون

- إنه أساسي:الكربون

- – الكربون والفوليرين وصور اخرى متآصلة - فينسيتن هير

- صفحة ممتدة للكربون في موقع asu.edu

- كيف يستعمل كربون 14

مراجع

- تحولات الجرافيت في درجات الحرارة العالية والضغط العالي وتم حثه بامتصاص شعاع LHC , J.M. Zazula, 1997

- ^ Lide, D. R., ed. (2005), CRC Handbook of Chemistry and Physics (86th ed.), Boca Raton (FL): CRC Press, ISBN 0-8493-0486-5

- ^ ا ب Haaland, D (1976). "Graphite-liquid-vapor triple point pressure and the density of liquid carbon". Carbon. ج. 14: 357. DOI:10.1016/0008-6223(76)90010-5.

- ^ ا ب Savvatimskiy, A (2005). "Measurements of the melting point of graphite and the properties of liquid carbon (a review for 1963–2003)". Carbon. ج. 43: 1115. DOI:10.1016/j.carbon.2004.12.027.

- ^ "Fourier Transform Spectroscopy of the System of CP" (PDF). اطلع عليه بتاريخ 2007-12-06.

- ^ "Fourier Transform Spectroscopy of the Electronic Transition of the Jet-Cooled CCI Free Radical" (PDF). اطلع عليه بتاريخ 2007-12-06.

- ^ "Carbon: Binary compounds". اطلع عليه بتاريخ 2007-12-06.

- ^ Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds, in Handbook of Chemistry and Physics 81st edition, CRC press.

- ^ ا ب ج د ه Properties of diamond, Ioffe Institute Database

- ^ Chemistry Operations (15 ديسمبر 2003). "Carbon". Los Alamos National Laboratory. مؤرشف من الأصل في 2008-09-13. اطلع عليه بتاريخ 2008-10-09.

- ^ "Biological Abundance of Elements". The Internet Encyclopedia of Science. اطلع عليه بتاريخ 2008-10-09.

- ^ Shorter Oxford English Dictionary, Oxford University Press

- ^ "History of Carbon". اطلع عليه بتاريخ 2013-01-10.

- ^ "Chinese made first use of diamond". BBC News. 17 مايو 2005. اطلع عليه بتاريخ 2007-03-21.

- ^ Ferchault de Réaumur، R-A (1722). L'art de convertir le fer forgé en acier, et l'art d'adoucir le fer fondu, ou de faire des ouvrages de fer fondu aussi finis que le fer forgé (English translation from 1956). Paris, Chicago.

- ^ ا ب ج Senese, Fred. "Who discovered carbon?". Frostburg State University. اطلع عليه بتاريخ 2007-11-24.

- ^ Giolitti, Federico (1914). The Cementation of Iron and Steel. McGraw-Hill Book Company, inc.

- ^ Kroto، H. W.؛ Heath، J. R.؛ O'Brien، S. C.؛ Curl، R. F.؛ Smalley، R. E. (1985). "C60: Buckminsterfullerene". Nature. ج. 318 ع. 6042: 162–163. Bibcode:1985Natur.318..162K. DOI:10.1038/318162a0.

- ^ ا ب ج Unwin, Peter. "Fullerenes(An Overview)". اطلع عليه بتاريخ 2007-12-08.

- ^ "The Nobel Prize in Chemistry 1996 "for their discovery of fullerenes"". اطلع عليه بتاريخ 2007-12-21.

- ^ ا ب ج Harris, PJF (2004). "Fullerene-related structure of commercial glassy carbons" (PDF). Philosophical Magazine. ج. 84 ع. 29: 3159–3167. Bibcode:2004PMag...84.3159H. DOI:10.1080/14786430410001720363.

- ^ ا ب ج Hoover، Rachel (21 فبراير 2014). "Need to Track Organic Nano-Particles Across the Universe? NASA's Got an App for That". NASA. اطلع عليه بتاريخ 2014-02-22.

- ^ Mark, Kathleen (1987). Meteorite Craters. University of Arizona Press. ISBN:0-8165-0902-6.

- ^ Audi، G؛ Bersillon، O.؛ Blachot، J.؛ Wapstra، A.H. (1997). "The Nubase evaluation of nuclear and decay properties" (PDF). Nuclear Physics A. ج. 624: 1. Bibcode:1997NuPhA.624....1A. DOI:10.1016/S0375-9474(97)00482-X.

- ^ Ostlie, D.A. and Carroll, B.W. (2007). An Introduction to Modern Stellar Astrophysics. Addison Wesley, San Francisco. ISBN:0-8053-0348-0.

{{استشهاد بكتاب}}: صيانة الاستشهاد: أسماء متعددة: قائمة المؤلفين (link) - ^ Whittet، D. C. B. (2003). Dust in the Galactic Environment. CRC Press. ص. 45–46. ISBN:0-7503-0624-6.

- ^ Pikelʹner, Solomon Borisovich (1977). Star formation. Springer. ص. 38–. ISBN:978-90-277-0796-3. اطلع عليه بتاريخ 2011-06-06.

- ^ William F McDonough The composition of the Earth in Earthquake Thermodynamics and Phase Transformation in the Earth's Interior. 2000. ISBN:978-0126851854.

- ^ Fred Pearce (15 فبراير 2014). "Fire in the hole: After fracking comes coal". New Scientist: 36–41.

- ^ "Wonderfuel: Welcome to the age of unconventional gas" by Helen Knight, New Scientist, 12 June 2010, pp. 44–7.

- ^ Ocean methane stocks 'overstated', BBC, 17 Feb. 2004.

- ^ "Ice on fire: The next fossil fuel" by Fred Pearce, New Scientist, 27 June 2009, pp. 30-33.

- ^ ا ب ج USGS Minerals Yearbook: Graphite, 2009 and Graphite: Mineral Commodity Summaries 2011

- ^ Harlow, G. E. (1998). The nature of diamonds. Cambridge University Press. ص. 223. ISBN:0-521-62935-7.

- ^ Catelle، W.R. (1911). The Diamond. John Lane Company. Page 159 discussion on Alluvial diamonds in India and elsewhere as well as earliest finds

- ^ Ball، V. (1881). Diamonds, Gold and Coal of India. London, Truebner & Co. Ball was a Geologist in British service. Chapter I, Page 1

- ^ Hershey، J. W. (1940). The Book Of Diamonds: Their Curious Lore, Properties, Tests And Synthetic Manufacture. Kessinger Pub Co. ص. 28. ISBN:1-4179-7715-9.

- ^ ا ب Janse، A. J. A. (2007). "Global Rough Diamond Production Since 1870". Gems and Gemology. GIA. ج. XLIII ع. Summer 2007: 98–119. DOI:10.5741/GEMS.43.2.98.

- ^ Lorenz، V. (2007). "Argyle in Western Australia: The world's richest diamantiferous pipe; its past and future". Gemmologie, Zeitschrift der Deutschen Gemmologischen Gesellschaft. DGemG. ج. 56 ع. 1/2: 35–40.

- ^ "Microscopic diamond found in Montana". The Montana Standard. 17 أكتوبر 2004. اطلع عليه بتاريخ 2008-10-10.

- ^ Marshall، Stephen؛ Shore، Josh (22 أكتوبر 2004). "The Diamond Life". Guerrilla News Network. مؤرشف من الأصل في 2008-06-09. اطلع عليه بتاريخ 2008-10-10.

- ^ ا ب ج "Carbon – Naturally occurring isotopes". WebElements Periodic Table. اطلع عليه بتاريخ 2008-10-09.

- ^ Gannes، Leonard Z.؛ Del Rio، Carlos Martı́nez؛ Koch، Paul (1998). "Natural Abundance Variations in Stable Isotopes and their Potential Uses in Animal Physiological Ecology". Comparative Biochemistry and Physiology – Part A: Molecular & Integrative Physiology. ج. 119 ع. 3: 725–737. DOI:10.1016/S1095-6433(98)01016-2.

- ^ "Official SI Unit definitions". اطلع عليه بتاريخ 2007-12-21.

- ^ Brown، Tom (1 مارس 2006). "Carbon Goes Full Circle in the Amazon". Lawrence Livermore National Laboratory. اطلع عليه بتاريخ 2007-11-25.

- ^ Bowman، S. (1990). Interpreting the past: Radiocarbon dating. British Museum Press. ISBN:0-7141-2047-2.

- ^ Libby، W. F. (1952). Radiocarbon dating. Chicago University Press and references therein.

- ^ Westgren، A. (1960). "The Nobel Prize in Chemistry 1960". Nobel Foundation. اطلع عليه بتاريخ 2007-11-25.

- ^ "Use query for carbon-8". barwinski.net. اطلع عليه بتاريخ 2007-12-21.

- ^ Watson، A. (1999). "Beaming Into the Dark Corners of the Nuclear Kitchen". Science. ج. 286 ع. 5437: 28–31. DOI:10.1126/science.286.5437.28.

- ^ Greenville Whittaker، A. (1978). "The controversial carbon solid−liquid−vapour triple point". Nature. ج. 276 ع. 5689: 695–696. Bibcode:1978Natur.276..695W. DOI:10.1038/276695a0.

- ^ Zazula، J. M. (1997). "On Graphite Transformations at High Temperature and Pressure Induced by Absorption of the LHC Beam" (PDF). CERN. اطلع عليه بتاريخ 2009-06-06.

- ^ Simon MD, Geim AK (2000): Diamagnetic levitation: Flying frogs and floating magnets. Journal of Applied Physics 87, S. 6200–6204 (دُوِي:10.1063/1.372654).

- ^ Irifune، Tetsuo؛ Kurio، Ayako؛ Sakamoto، Shizue؛ Inoue، Toru؛ Sumiya، Hitoshi (2003). "Materials: Ultrahard polycrystalline diamond from graphite". Nature. ج. 421 ع. 6923: 599–600. Bibcode:2003Natur.421..599I. DOI:10.1038/421599b. PMID:12571587.

- ^ Dienwiebel، Martin؛ Verhoeven، Gertjan؛ Pradeep، Namboodiri؛ Frenken، Joost؛ Heimberg، Jennifer؛ Zandbergen، Henny (2004). "Superlubricity of Graphite" (PDF). Physical Review Letters. ج. 92 ع. 12. Bibcode:2004PhRvL..92l6101D. DOI:10.1103/PhysRevLett.92.126101.

- ^ Collins، A.T. (1993). "The Optical and Electronic Properties of Semiconducting Diamond". Philosophical Transactions of the Royal Society A. ج. 342 ع. 1664: 233–244. Bibcode:1993RSPTA.342..233C. DOI:10.1098/rsta.1993.0017.

- ^ Deprez، N.؛ McLachan، D. S. (1988). "The analysis of the electrical conductivity of graphite conductivity of graphite powders during compaction". Journal of Physics D: Applied Physics. Institute of Physics. ج. 21 ع. 1: 101. Bibcode:1988JPhD...21..101D. DOI:10.1088/0022-3727/21/1/015.

- ^ Delhaes, P. (2001). Graphite and Precursors. CRC Press. ISBN:90-5699-228-7.

- ^ ا ب Ebbesen, T. W.، المحرر (1997). Carbon nanotubes—preparation and properties. Boca Raton, Florida: CRC Press. ISBN:0-8493-9602-6.

- ^ ا ب Dresselhaus, M. S.; Dresselhaus, G.; Avouris, Ph.، المحرر (2001). "Carbon nanotubes: synthesis, structures, properties and applications". Topics in Applied Physics. Berlin: Springer. ج. 80. ISBN:3-540-41086-4.

{{استشهاد بدورية محكمة}}: صيانة الاستشهاد: أسماء متعددة: قائمة المحررين (link) - ^ Nasibulin، Albert G.؛ Pikhitsa، P.V.؛ Jiang، H.؛ Brown، D. P.؛ Krasheninnikov، A.V.؛ Anisimov، A. S.؛ Queipo، P.؛ Moisala، A.؛ وآخرون (2007). "A novel hybrid carbon material". Nature Nanotechnology. ج. 2 ع. 3: 156–161. Bibcode:2007NatNa...2..156N. DOI:10.1038/nnano.2007.37. PMID:18654245.

- ^ Nasibulin، A؛ Anisimov، Anton S.؛ Pikhitsa، Peter V.؛ Jiang، Hua؛ Brown، David P.؛ Choi، Mansoo؛ Kauppinen، Esko I. (2007). "Investigations of NanoBud formation". Chemical Physics Letters. ج. 446: 109–114. Bibcode:2007CPL...446..109N. DOI:10.1016/j.cplett.2007.08.050.

- ^ Vieira, R؛ Ledoux، Marc-Jacques؛ Pham-Huu، Cuong (2004). "Synthesis and characterisation of carbon nanofibers with macroscopic shaping formed by catalytic decomposition of C2H6/H2 over nickel catalyst". Applied Catalysis A. ج. 274: 1–8. DOI:10.1016/j.apcata.2004.04.008.

- ^ ا ب Clifford، Frondel؛ Marvin، Ursula B. (1967). "Lonsdaleite, a new hexagonal polymorph of diamond". Nature. ج. 214 ع. 5088: 587–589. Bibcode:1967Natur.214..587F. DOI:10.1038/214587a0.

- ^ Rode, A. V.؛ Hyde، S. T.؛ Gamaly، E. G.؛ Elliman، R. G.؛ McKenzie، D. R.؛ Bulcock، S. (1999). "Structural analysis of a carbon foam formed by high pulse-rate laser ablation". Applied Physics A-Materials Science & Processing. ج. 69 ع. 7: S755–S758. DOI:10.1007/s003390051522.

- ^ Heimann, Robert Bertram; Evsyukov, Sergey E. and Kavan, Ladislav (28 فبراير 1999). Carbyne and carbynoid structures. Springer. ص. 1–. ISBN:978-0-7923-5323-2. اطلع عليه بتاريخ 2011-06-06.

{{استشهاد بكتاب}}: صيانة الاستشهاد: أسماء متعددة: قائمة المؤلفين (link) - ^ ا ب Lee، C.؛ Wei، X.؛ Kysar، J. W.؛ Hone، J. (2008). "Measurement of the Elastic Properties and Intrinsic Strength of Monolayer Graphene". Science. ج. 321 ع. 5887: 385–8. Bibcode:2008Sci...321..385L. DOI:10.1126/science.1157996. PMID:18635798.

{{استشهاد بدورية محكمة}}: الوسيط غير المعروف|laysummary=تم تجاهله (مساعدة) - ^ Jenkins، Edgar (1973). The polymorphism of elements and compounds. Taylor & Francis. ص. 30. ISBN:0-423-87500-0. اطلع عليه بتاريخ 2011-05-01.

- ^ اكتب عنوان المرجع بين علامتي الفتح

<ref>والإغلاق</ref>للمرجعMagnet - ^ Itzhaki, Lior؛ Altus، Eli؛ Basch، Harold؛ Hoz، Shmaryahu (2005). "Harder than Diamond: Determining the Cross-Sectional Area and Young's Modulus of Molecular Rods". Angew. Chem. Int. Ed. ج. 44 ع. 45: 7432–5. DOI:10.1002/anie.200502448. PMID:16240306.

- ^ Sanderson، Bill (25 أغسطس 2008). "Toughest Stuff Known to Man : Discovery Opens Door to Space Elevator". nypost.com. اطلع عليه بتاريخ 2008-10-09.

- ^ Levine، Joel S.؛ Augustsson، Tommy R.؛ Natarajan، Murali (1982). "The prebiological paleoatmosphere: stability and composition". Origins of Life and Evolution of Biospheres. ج. 12 ع. 3: 245–259. Bibcode:1982OrLi...12..245L. DOI:10.1007/BF00926894.

- ^ Loerting, T.؛ وآخرون (2001). "On the Surprising Kinetic Stability of Carbonic Acid". Angew. Chem. Int. Ed. ج. 39 ع. 5: 891–895. DOI:10.1002/(SICI)1521-3773(20000303)39:5<891::AID-ANIE891>3.0.CO;2-E. PMID:10760883.

- ^ Haldane J. (1895). "The action of carbonic oxide on man". Journal of Physiology. ج. 18 ع. 5–6: 430–462. PMC:1514663. PMID:16992272.

- ^ Gorman، D.؛ Drewry، A.؛ Huang، Y. L.؛ Sames، C. (2003). "The clinical toxicology of carbon monoxide". Toxicology. ج. 187 ع. 1: 25–38. DOI:10.1016/S0300-483X(03)00005-2. PMID:12679050.

- ^ "Compounds of carbon: carbon suboxide". اطلع عليه بتاريخ 2007-12-03.

- ^ Bayes، K. (1961). "Photolysis of Carbon Suboxide". Journal of the American Chemical Society. ج. 83 ع. 17: 3712–3713. DOI:10.1021/ja01478a033.

- ^ Anderson D. J.؛ Rosenfeld، R. N. (1991). "Photodissociation of Carbon Suboxide". Journal of Chemical Physics. ج. 94 ع. 12: 7852–7867. Bibcode:1991JChPh..94.7857A. DOI:10.1063/1.460121.

- ^ Sabin، J. R.؛ Kim، H. (1971). "A theoretical study of the structure and properties of carbon trioxide". Chemical Physics Letters. ج. 11 ع. 5: 593–597. Bibcode:1971CPL....11..593S. DOI:10.1016/0009-2614(71)87010-0.

- ^ Moll N. G., Clutter D. R., Thompson W. E. (1966). "Carbon Trioxide: Its Production, Infrared Spectrum, and Structure Studied in a Matrix of Solid CO2". Journal of Chemical Physics. ج. 45 ع. 12: 4469–4481. Bibcode:1966JChPh..45.4469M. DOI:10.1063/1.1727526.

{{استشهاد بدورية محكمة}}: صيانة الاستشهاد: أسماء متعددة: قائمة المؤلفين (link) - ^ Robert H. Crabtree (2005). The Organometallic Chemistry of the Transition Metals. Wiley. ص. 560. ISBN:978-0-471-66256-3.

- ^ Toreki, R. (20 نوفمبر 2003). "Organometallics Defined". Interactive Learning Paradigms Incorporated.

- ^ Ritter, Steve (15 أكتوبر 2001). "Pencils & Pencil Lead". American Chemical Society.

- ^ "The History of the Pencil". University of Illinois at Urbana–Champaign.

- ^ "Graphite Statistics and Information". USGS. اطلع عليه بتاريخ 2009-09-09.

- ^ Holtzapffel، Ch. (1856). Turning And Mechanical Manipulation. Charles Holtzapffel. Internet Archive

- ^ Cantwell، W. J.؛ Morton، J. (1991). "The impact resistance of composite materials – a review". Composites. ج. 22 ع. 5: 347–62. DOI:10.1016/0010-4361(91)90549-V.

- ^ "Application Examples of Carbon Black". Mitsubishi Chemical. اطلع عليه بتاريخ 2013-01-14.

- ^ "Charcoal, Activated". The American Society of Health-System Pharmacists. اطلع عليه بتاريخ 2014-04-23.

- ^ Falkowski، P؛ Scholes، RJ؛ Boyle، E؛ Canadell، J؛ Canfield، D؛ Elser، J؛ Gruber، N؛ Hibbard، K؛ وآخرون (2000). "The Global Carbon Cycle: A Test of Our Knowledge of Earth as a System". Science. ج. 290 ع. 5490: 291–296. Bibcode:2000Sci...290..291F. DOI:10.1126/science.290.5490.291. PMID:11030643.

- ^ Smith، T. M.؛ Cramer، W. P.؛ Dixon، R. K.؛ Leemans، R.؛ Neilson، R. P.؛ Solomon، A. M. (1993). "The global terrestrial carbon cycle". Water, Air, & Soil Pollution. ج. 70: 19–37. DOI:10.1007/BF01104986.

| H | He | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||

| K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | |||||||||||||||||||||||||

| Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | |||||||||||||||||||||||||

| Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | |||||||||||

| Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Nh | Fl | Mc | Lv | Ts | Og | |||||||||||

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||